Tidak banyak novel yang saya baca, memang.

Hanya ada trilogi Ahmad Tohari, yang saya dengan kesadaran remaja SMA. Kemudian Pramoedya dengan tetraloginya. E.S Ito—yang sempat disebut-sebut the New Pramoedya—dengan Rahasia Meede dan Negara Kelima, dan, Leila Chudori dengan Pulang-nya. Kemudian ada Mario Puzo dengan Orang-orang Sisilia, Leo Tolstoy dengan Orang-orang Kuzack serta Robert Harris dengan dua novel sejarah hidup Cicero, yang dibaca dengan kesadaran perguruan tinggi. Lalu terakhir, Dee dengan Supernova dan Filosofi Kopi-nya.

Dari beberapa sosok itu, belakangan saya baru menyadari kalau kekaguman kepada mereka bukan semata disebabkan pelukisan kisah yang memikat. Pelukisan yang membuat paragrap pertama sudah langsung bekerja seperti sihir, membetot habis perhatian pembaca. Namun, mungkin ini yang prinsipil, dikarenakan ada pergumulan ide yang mirip di karya-karya di atas, yakni tema-tema kekuasaan, orang-orang terbuang, dunia pinggiran, penindasan dan pemberontakan moral, penderitaan dan tragedi serta perjuangan manusia menegakkan martabatnya.

Dari pergumulan ide yang mereka tawarkan bersama struktur narasi yang dikembangkan, saya membaca dunia manusia yang sangat kompleks dimana banyak peristiwa tidak bisa dimaknai secara tunggal atau hitam putih lekas-lekas. Mereka pun menggunakan strategi narasi yang memaksa pikiran memeriksa ulang pengertian yang terlanjur terbentuk dan membatu dalam kepala. Atau menghadirkan pengertian baru yang sebelumnya tak terenungkan.

Singkat kesaksian, karya mereka, bagi saya, tergolong sebagai sastra yang menantang kesadaran untuk berani masuk kepada sistem pemaknaan yang berbeda. Karena itu, ia menawarkan “pencerahan diri”. Rasa-rasanya begitu.

Berjumpa Eka Kurniawan, Meruwat Kegairahan

Sesudah mengalami perjumpaan dengan para pencerita hebat itu, cukup lama saya tidak membaca novel dengan serius. Baru nanti, dalam beberapa bulan terakhir, saya bergumul dengan novel yang mencerahkan. Novel-novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan.

Dari Eka, saya dihidupi lagi oleh kegairahan mengoleksi karya-karya sebagaimana dulu terhadap Pramoedya. Gairah yang merawat rindu dan penasaran ini bersemi lagi terhadap produk kreativitas sastra anak muda yang alumnus filsafat UGM yang dipuji habis oleh Ben Anderson.

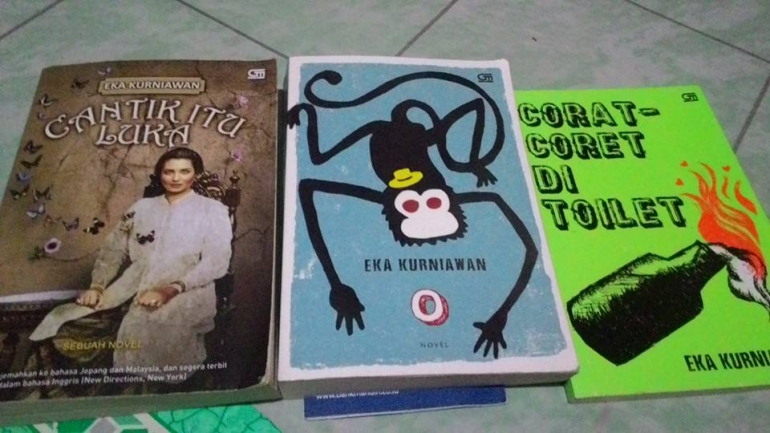

Alhamdulillah, saya sudah memiliki Cantik itu Luka, Lelaki Harimau, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dan O di perpustakaan pribadi. Selain itu, ada kumpulan cerita Corat-coret di Toilet dan Kumpulan Budak Setan yang merupakan kolaborasi Eka dengan dua cerpenis.

Novel Lelaki Harimau (2004) adalah yang pertama saya habiskan, dilanjutkan dengan Cantik itu Luka (2002), terus Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas (2014), dan terakhir yang baru saja selesai adalah O (2016).

Dari membaca novel-novel di atas, rasa dirasa rasa-rasanya, saya sudah punya bayangan kasar untuk menjelaskan apa ciri khusus yang membuat Eka Kurniawan berbeda dan karena itu memiliki maqom—pencapaian dan kualitas pencerahan—sendiri yang khas.