Menceritakan pengalaman saya dihukum kemacetan Jakarta tidak akan dramatis sebab hanya sebulan sekali saya berhadapan dengan kemacetan Jakarta, yaitu ketika harus menghadiri rapat di head office, dulu selama 3 tahun menjadi kuli sebuah projek yang didanai sebuah Negara Pasifik. Adalah lebih menarik menceritakan mantan boss saya, lelaki 70an tahun yang sehari-hari berjuang melawan kemacetan Jakarta.

Dr. K, boss saya itu, seharusnya sudah pensiun dan menikmati hari tua dengan bersantai di rumah. Tetapi ia memilih bertahan dalam karir hingga usia melampaui 70an tahun.

Setiap kali saya berada di head office untuk pertemuan bulanan, selalu saja sebelum saya tiba, Dr. K sudah berada di kantor, menatap komputer jinjing dan memeriksa bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat.

"Sudah tiba sejak jam berapa, Pak?"

"Sebelum Jam tujuh, Mas. Setiap pagi begini."

"Luar biasa. Harusnya Bapak bisa pulang sebelum jam 5 agar adil."

"Pulang kan tetap harus jam 5, Mas."

"Bapak tidak lelah pagi-pagi sudah di kantor?"

"Justru supaya jangan lelah, Mas. Jika berangkat sebelum jam 6, saya bisa agak terhindar kemacetan. Kalau di atas jam begitu, selain terlambat, juga capek nyetir."

Dr. K mengendarai sendiri mobilnya, sebuah Mercedes merah berdesain sport. Meski bergaji tinggi, ia sangat berhemat, tak rela menggaji supir pribadi.

Dr. K boleh terhindar dari kemacetan pagi dengan mendiskon jam tidurnya. Tetapi di sore hari, karena harus pulang jam 5 sebagaimana pekerja lain, Dr. K seperti orang lain di Jakarta. Mental dan fisiknya dicambuki jejal merayap kendaraan di jalanan ibu kota.

Tentu saya tidak menyalahkan Dr. K, "Bapak sih, nggak resign saja." Saya sadar, sebagaimana diulas Guy Standing (The Precariat: The New Precarious Class), usia harapan hidup yang meningkat dan kendornya relasi tradisional pada nucleus family perkotaan adalah faktor yang membuat para lansia masih aktif bekerja.

Satu-satunya jalan untuk membebaskan Dr. K dari 'neraka jalanan', juga untuk membebaskan diri kita sendiri dan demi --ujungnya pada--peningkatan produktivitas pekerja di ibu kota adalah dengan terus mencari alternatif solusi atas masalah kemacetan: meracik inovasi.

Mass Rapid Transit itu wajib. Tetapi sebelum tercapai, ridesharing adalah solusinya

Mass Rapid Transit, terutama yang rail-based -- light rail transit (LRT) dan heavy rail transit (Metro)-- adalah solusi yang banyak diteriakkan orang untuk mengatasi kemacetan. Tetapi mewujudkannya tidak semudah bikin puisi atau menulis artikel. Hal itu membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Juga ada problem pelik penyediaan lahan di sana. Lagipula tidak mungkin rel KRL menggurita ke seluruh tubuh kota.

Selama ini perdebatan dalam penanganan kemacetan di kota besar berkutat pada supply side (meningkatkan panjang dan lebar jalan dan rel serta daya tampung dan kenyamanan sarana transportasi publik ) dan demand side (mendidik kesadaran masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi publik). Seringkali ini berjalan ibarat perdebatan telur dan ayam. Sebelum sarana-prasarana transportasi publik dibenahi, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Begitu jalan-jalan baru dan rel KRL selesai dibangun, jumlah kendaraan sudah jauh meloncat.

Bagaimana jika kedua sisi pendekatan itu bisa dirangkum sekali pukul hanya dengan melakukan revolusi pada model-bisnis transportasi? Ridesharing! Penemuan kembali yang revolusioner atas solusi kemacetan ibu kota.

Ridesharing adalah kultur dan bisnis transportasi yang sebenarnya telah berkembang lama. Jejaknya di dunia bisa dilacak sejak kemunculan jitney di California pada 1914.[1] Di Indonesia, oplet, mikrolet angkot dan angdes, serta bus kota adalah jitney, adalah ridesharing.

Ridesharing masa kini yang dikembangkan Uber adalah sesuatu yang berbeda. Ia berbasis kendaraan pribadi.

Orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi didorong untuk mendaftarkan mobil atau motornya sebagai penyedia jasa ridesharing. Orang-orang yang hendak bepergian dari dan ke arah yang beririsan (carpolling) dengan pemilik mobil dapat menjadi penumpang dengan berbagi biaya.

Solidaritas dengan benefit bagi individu dan anti-free-rider

Ridesharing menawarkan insentif bagi individu pemilik kendaraan dan para penumpangnya. Pemilik kendaraan mendapatkan tambahan penghasilan, sementara penumpang memperoleh layanan ekslusif transportasi berbiaya murah.

Katakanlah Anda memiliki mobil empat tempat duduk dan setiap hari kerja pulang-pergi kantor sejarak Bandara Soeta-Tebet. Jika Anda ikut ridesharing dan memuat tiga penumpang yang berbagi tarif, sehari Anda mendapatkan Rp 150.000 jika berbasis hitungan tarif rata-rata taxi (Rp 100.000) sekali jalan. Anda tidak dibebani kerja tambahan sebab yang Anda lakukan adalah hal rutin: menyetir pergi dan pulang kantor. Anda mendapat penghasilan dari bersedia berbagi tempat duduk nganggur di dalam mobil Anda.

Penumpang juga diuntungkan sebab tarif taxi normal Rp 100.000 ini dapat dibagi rata di antara penumpang sehingga per orang cukup merogoh Rp 50.000 per hari dari kantongnya (tidak termasuk pemilik mobil) untuk perjalanan pulang-pergi.

Para penumpang tidak perlu membeli mobil sendiri yang mungkin butuh biaya Rp 300an juta. Dengan mendaftar sebagai penumpang ridesharing, uang Rp 300 juta bisa dipakai untuk pulang-pergi kantor dengan nyaman selama 25 tahun! Jauh di atas usia kendaraan dan tidak repot sering ke bengkel, capek nyetir, atau bolak-balik kantor Samsat.

Ridesharing ini boleh dipandang sebagai penerapan prinsip solidaritas sosialisme yang sekaligus juga prinsip anti free-rider a la kapitalisme. Pemilik kendaraan bersedia berbagi pemanfaatan asetnya tetapi tiap-tiap penerima manfaat langsung (penumpang) turut menanggung biaya.

Meningkatkan ketersediaan tanpa menambah penyediaan.

Ridesharing menampah supply sarana transportasi tanpa harus menambah armada transportasi umum dan panjang jalan raya. Setiap 1.000 pemilik mobil pribadi yang bersedia berbagi ruang di dalam mobilnya sama dengan penambahan kapasitas penawaran kurang lebih --hitungan kasarnya-- 3.000 orang. Yang lebih hebat lagi, wilayah-wilayah pinggiran yang tidak dilayani trayek angkutan umum dapat dilayani dengan skema ini.

Eksternalitas positif

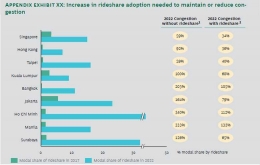

Orang-orang yang sebelumnya ingin membeli kendaraan karena merasa tidak terlayani kebutuhannya akan transportasi publik yang nyaman akan membatalkan niatnya membeli kendaraan sendiri. Penelitian The Boston Consulting Group (BCG) menemukan bahwa 79% responden di Jakarta dan 83% di Surabaya berencana membeli mobil dalam 5 tahun ke depan. Tetapi jika ridesharing dapat menyediakan layanan transportasi yang mereka butuhkan, maka 85% di Jakarta dan 87% di Surabaya dari responden yang berencana membeli mobil itu bersedia membatalkan rencananya. Dengan diterapkannya risesharing, diproyeksikan jumlah kendaraan bermotor yang berkurang di Jakarta mencapai 2,5 juta unit. [2]

Penurunan jumlah pembelian kendaraan baru, bahkan penjualan kendaraan lama ke kota lain akan membuat jalan raya ibu kota dapat bernapas lebih lega. Tidak perlu pelebaran jalan atau pembukaan jalan baru sehingga bisa lebih banyak ruang publik untuk kebutuhan lain. BCG mengestimasi sekitar 10.647 ha atau setara 6x luas Bandara Soeta dapat diselamatkan dan digunakan untuk beragam fasilitas publik non jalan raya.

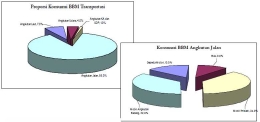

Kita tahu, konsumsi energi nasional masih didominasi oleh energi minyak [3] dan yang paling banyak menghabiskannya adalah sektor transportasi. Pada 2016 sektor transportasi di DKI Jakarta menghabiskan 99 persen dari total konsumsi energi di provinsi itu.[4] Jika melihat struktur konsumsi BBM yang belum berubah selama dekade ini, 88% dari konsumsi energi sektor transportasi nasional dihabiskan oleh angkutan jalan raya dan dari jumlah tersebut, 34% dihabiskan oleh kendaraan pribadi.[5]

Ridesharing juga berdampak positif bagi lingkungan kota yang lebih bersih dari pencemaran udara dan ikatan sosial masyarakat kota yang lebih kuat.

Komitmen Pemerintah

Apakah orang Jakarta dan Surabaya mau kendaraannya didaftarkan sebagai aset ridesharing? Berdasarakan study BCG, jawabannya Ya! Dari responden pemilik kendaraan di Jakarta dan Surabaya, sebanyak 27% di Jakarta dan 31% di Surabaya menyatakan mau banget, sementara 44% di Jakarta dan 45% di Surabaya menjawab mau-mau aja menjadi driver bagi mobil pribadinya yang di-ridesharing-kan.

Persoalannya kini berada di tangan pemerintah. Apakah pemerintah mau mengadopsi model-bisnis ini dan mewadahinya dengan regulasi atau pemerintah lebih memilih menyerah pada model-bisnis transportasi tradisional yang kebetulan memiliki kemampuan memobilisasi massa dalam aksi-aksi protes.

Jika saya pemangku kekuasaan Negara, saya akan menjawab: setiap kemajuan memiliki harga, yaitu dislokasi sosial-ekonomi dari kelompok-kelompok sosial dan pekerjaan dalam model-bisnis yang tidak mampu menjawab kian peliknya tantangan zaman. Langkah yang tepat bukan dengan menolak kemajuan tetapi memikirkan jalan keluar untuk menampung dislokasi yang terjadi.

Saya berharap kelak kaum lansia seperti Dr. K, mantan boss saya itu lebih berbahagia menikmati sisa masa produktifnya. Kelak lebih banyak penduduk ibu kota menjadi penulis sebab waktu yang harus mereka boroskan di balik setir di tengah kemacetan Jakarta tidak lagi selama sekarang.

***

Tilaria Padika

08112017

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H