Sebagaimana ditemukan di banyak tempat lainnya di dunia Melayu-Nusantara, pantun adalah salah satu ekpresi seni verbal yang dikenal luas dalam tradisi lisan Minangkabau. Orang Minangkabau memakai pantun dalam berbagai keperluan: misalnya dalam menceritakan kaba, seperti dalam sastra lisan rabab Pariaman, rabab Pasisia, dendang Pauah, bataram, dan randai; dalam jenis sastra lisan yang bukan kaba, seperti pidato adat dan pasambahan, bagurau, dan batintin; dan yang terus bertahan sampai kini adalah dalam lagu pop Minang. Banyak teks lagu pop Minang sekarang tetap mengandung unsur pantun, meskipun dari segi estetika pantun-pantun yang terdapat dalam lagu pop Minang kontemporer terasa agak ‘hambar’ dibanding estetika pantun-pantun Minangkabau klasik.

Selama ini baru pantun-pantun adat Minangkabau yang sering diekplorasi untuk kepentingan pendidikan adat atau penelitian, misalnya dalam buku Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu (1978, 1984) dan Darwis SN Sutan Sati yang menulis buku Keajaiban Pantun Minang: Arti dan Tafsir (2005). Beberapa kepustakaan klasik seperti “Vijftig Minangkabausche pantoens met eene verklarende wordenlijst” dalam Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 21 (1875: 480-533) oleh L.K. Harmsen, juga terfokus pada pantun adat Minangkabau.

Tampaknya yang kurang diketahui selama ini adalah bahwa salah satu jenis pantun Minangkabau yang cukup banyak jumlahnya adalah pantun muda. Isinya tentu merefleksikan alam pergaulan muda-mudi Minangkabau di masa lampau, yang tentu saja terkait dengan cinta dan asmara.

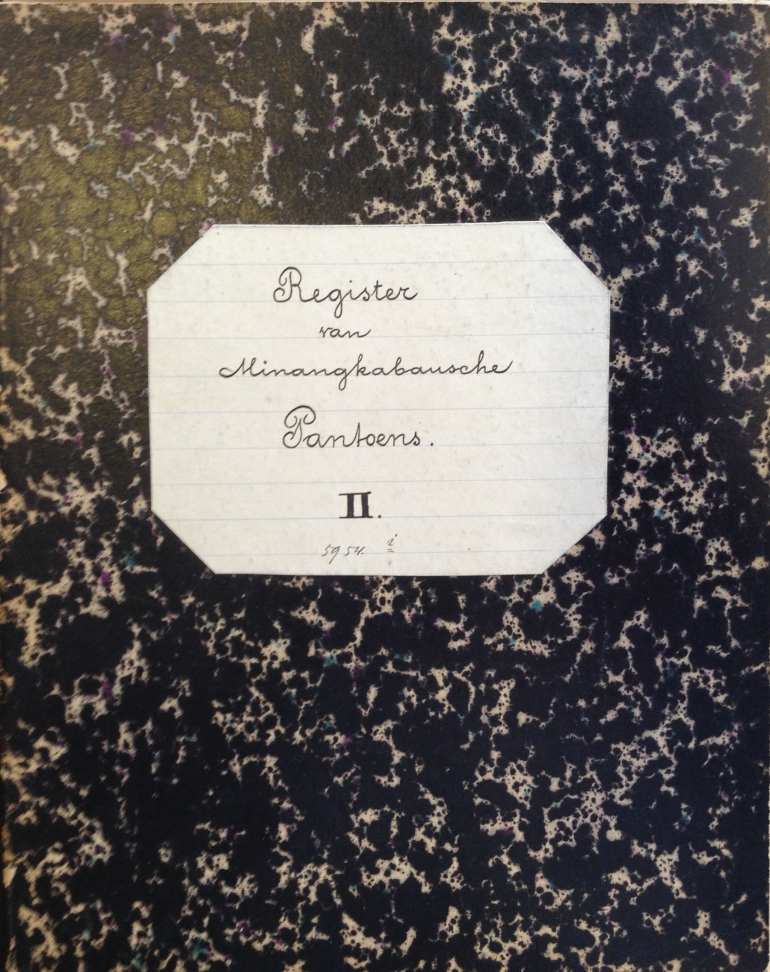

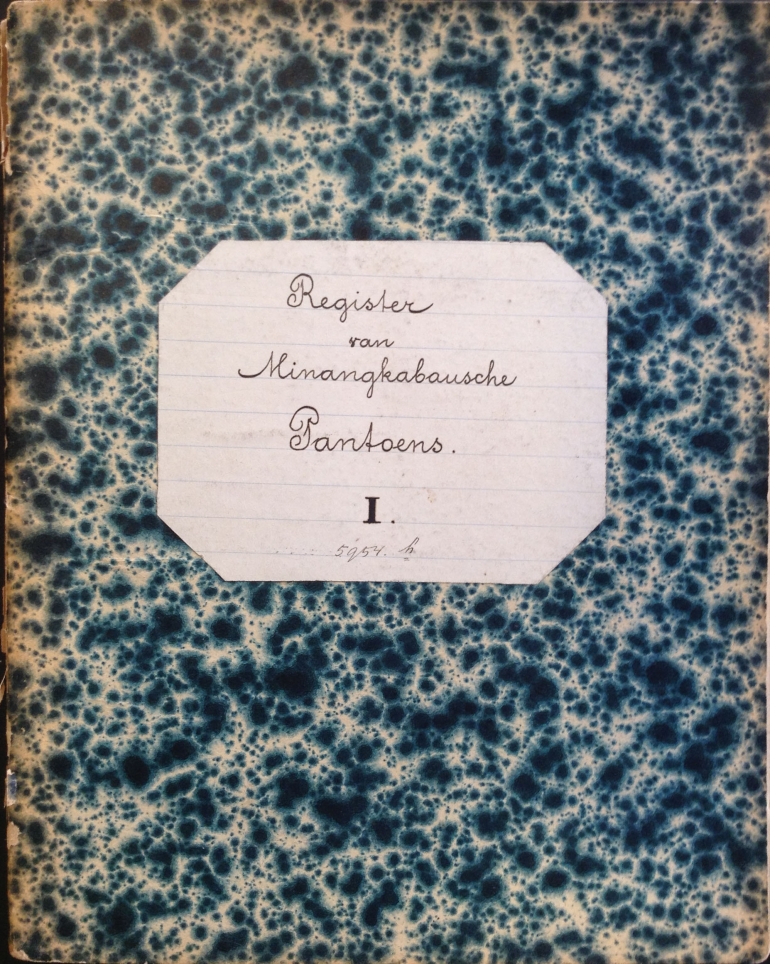

Dalam artikel ini saya mencoba membicarakan sedikit pantun-pantun muda Minangkabau itu berdasarkan koleksi beberapa naskah pantun Minangkabau yang kini tersimpan di Leiden University Library, Belanda, seperti naskah Or.5925, Or.5926, Or.5928, Or.5948, Or.5951, Or.2952, Or.5954, Or.5959, Or.5962, dan Or. 5964, yang umumnya ditulis pada akhir abad ke-19. Naskah-naskah tersebut, yang lusinan jumlahnya, sampai ke Leiden University Library berkat pengarsipan yang telaten dari seorang sarjana Belanda yang sangat tertarik kepada kebudayaan Minangkabau: Ch.A. van Ophuijsen. Naskah-naskah tersebut, yang oleh Van Ophuijsen disebut ‘schoolschriften’ (lihat Gambar 1, 2, dan 3), umumnya ditulis oleh murid-murid atau mantan-mantan murid Sekolah Raja (Kweekschool) Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi).

Barangkali di masa lampau pantun muda ini juga dipakai dalam kontak-kontak langsung antara muda-mudi dalam kesempatan tertentu, seperti dalam pesta perkawinan, pesta panen, atau dalam tradisi basijontiak yang dikenal di Luhak 50 Koto.

Tema pantun-pantun muda Minangkabau itu merupakan bagian dari apa yang disebut oleh R.J. Chadwick (1986) sebagai ‘heroic biography’lelaki Minangkabau. Pantun-pantun Minangkabau, menurut Chadwick, merepresentasikan gejolak jiwa lelaki Minangkabau: keinginan untuk merantau dan kegamangan perasaan mereka ketika hendak meninggalkan kampung, sakit-senang yang dialami di perantauan (termasuk kerinduan kepada keluarga matrilineal dan kekasih hati yang ditinggalkan di kampung), persaingan dalam mencari jodoh yang sangat diwarnai oleh ideologi materialisme, dan ekpresi keinginan untuk pulang kembali ke ranah bunda (homeland). Dalam pantun-pantun Minangkabau itu juga terefleksi pandangan dan harapan orang di kampung terhadap para perantau.

Estetika pantun Minangkabau berbeda dengan estetika pantun Melayu. Dalam tulisannya yang lain, “Unconsummated Metaphor in the Minangkabau Pantun” (Majas tak sempurna dalam pantun Minangkabau) (Indonesia Circle 62, 1994:83-113), Chadwick mengatakan: “Sulitnya menafsirkan pantun Minangkabau terletak pada watak bahasa yang digunakan yang sangat samar dan susah dipahami. Orang harus memahami konteks budaya dan sosial pantun secara keseluruhan untuk menafsirkan pantun tertentu, dan orang perlu tahu apakah arti pantun itu secara umum” (terjemahan Suryadi).

Hal itu juga terefleksi dalam pantun-pantun Muda Minangkabau yang sangat pekat dengan berbagai perlambangan dan metafora. Baik perempuan maupun laki-laki dilambangkan dengan berbagai jenis burung/unggas, benda langit dan jenis-jenis logam mulia dan jenis-jenis kain.

Metafora dan makna konotatif adalah suatu keharusan dalam pantun Minangkabau. Dalam pepatah-petitih Minangkabau dikatakan ‘kato baumpamo, rundiang bakiasan’ (kalau berkata-kata harus memakai perumpaan, kalau berunding harus memakai kata-kata kiasan). Orang yang tidak mampu memakaikannya dianggap bebal, karena ‘manusia tahan kieh, binatang tahan palu.’ (manusia tahan kias, binatang tahan palu). Dengan kata lain, dalam berkata-kata yang dianggap mencerminkan kepiawaian, orang harus pintar melemparkan dan menangkap yang tersirat di balik yang tersurat atau yang disampaikan secara lisan. Simak misalnya dalam kutipan pantun muda di bawah ini:

Balayia kapa ka Puruih,

Singgah lalu ka Balai Cino,

Tolan sapantun cindai aluih,

Alun dipakai lah manggilo.

Kain putiah sasah jo sabun,

Bao ka aia buang daki,

Tolan sapantun kasah ambun,

Lusuah jo apo ka diganti.

Betapa eloknya baris isi bait pertama di atas dalam menyatakan kecantikan seorang gadis (yang halus lembut bagai kain cindai) sehingga memandangnya saja sudah membuat para pemuda jadi tergila-gila. Begitu juga pada baris kedua: si gadis yang putih cantik (bagai kain kasa[h] embun) sulit dicari tandingannya. Sementara bait berikut ini mengekpresikan perasaan hati seorang gadis kepada pemuda yang ditaksir atau yang dirindukannya.

Anyuik parian batali rumin,

Panuah barisi galo-galo,

Tuan sapantun kilek camin,

Di baliak gunuang tampak juo.

Cinta seorang pemuda yang ditolak atau kekasihnya yang berpindah ke lain hati adalah tema yang cukup menonjol dalam pantun muda Minangkabau. Ini adalah semacam potret sosial di mana dalam kebudayaan Minangkabau yang matrilineal, kaum lelaki berada pada posisi yang labil secara material. Oleh karena itu mereka pergi merantau untuk mengumpulkan materi dan juga ilmu. Lihatlah refleksi yang demikian itu dalam kutipan dibawah ini.

Ayam kinantan Sutan Bantan,

Disabuang anak Rajo Jambi,

Tolan lah buliah cincin intan,

Loyang tabuang anyo lai.

Bungo naneh bungo cimpago,

Lalu dikarang dipasuntiang,

Tolan ameh kami timbago,

Dima kabuliah samo kuniang.

Anak buayo dalam sumua,

Mamakan ikan jo kulari,

Apo kadayo bintang timua,

Bulan lah jinak jo matohari.

Kedua bait di atas menggambarkan perasaan minder seorang pemuda (yang mengibaratkan dirinya umpama loyang, tembaga dan bintang timur) sebab dari segi ekonomi dia berkekurangan atau miskin. Oleh sebab itu kekasihnya pergi meninggalkan dirinya dan jatuh hati kepada pemuda lain yang lebih tampan dan kaya (diibaratkan sebagai cincin intan, emas dan matahari).

Hari sadang wakatu luhua,

Layang-layang babuni juo,

Tujuah hari di dalam kubua,

Kasiah sayang takana juo.

Pucuk katela pisang hutan,

Ureknyo dikakeh balam,

Allah Taala tolan bukan,

Takana juo siang-malam.

Antaro Kaliang jo Malako,

Di sinanbamban ditugakan,

Antaro kaniang dengan mato,

Di sinan dandam ditinggakan.

Panjang joroknyo Batu Mandi,

Tampak nan dari Pulau Pandan,

Kok tak takuik kami kamati,

Diguntiang hati dikirimkan.

Bungo cimpago kambang biru,

Tumbuah di Pulau Karek Rotan,

Bukan mudah manahan rindu,

Nan bak aia ditampuah sampan.

Aua mudo aua balanak,

Palapah lampaikan juo,

Tujuah jando sambilan anak,

Kaua kito sampaikan juo.

Siriah sakapua kurang sadah,

Antakan ka rumah Malin,

Amuah sakubua kurang tanah,

Amuah sakapan kurang kain.

Kesan hiperbolis itu juga terasa dalam bait-bait yang menggambarkan penderitaan seseorang yang ditinggalkan kekasihnya, seperti dalam kutipan berikut ini.

Bungo cimpago satu halai,

Tumbuah di kubua Tuan Haji,

Aia mato salamo carai,

Elok kasumua bakeh mandi.

Gaya bahasa yang sama (hiperbola) juga dipakai dalam memuji gadis atau bujang yang ditaksir, seperti dapat dikesan dalam kutipan berikut.

Pacahlah cipia dilayangkan,

Pacah diimpik daun tarok,

Bukan sadikik disayangkan,

Muko bak cando minyak lalok.

Parapati tabang jo punai,

Tabang maraok masuak rimbo,

Bungo satangkai tigo bagai,

Tumbuahnyo dalam Lauik Cino.

Kayu ranggeh di Pulau Jantan,

Tampak nan dari Kuraitaji,

Cincin ameh parmato intan,

Bari mamakai jari kami.

Dari kutipan di atas tampak bahwa dalam pantun muda Minangkabau kata ganti yang sering dipakai untuk orang yang ditaksir adalah Tolan, dan seberani-beraninya paling banter yang dipakai hanya kata sapaan Adiak dan Tuan. Kata cinta dalam arti denotatifnya jarang tersua; yang sering dipakai adalah kata dandam (ingat istilah dendam rindu). Sedangkan untuk si aku lirik dalam pantun-pantun itu, sering dipakai kata kami.

Dalam kebudayaan manapun asmara tak lepas dari kehidupan anak muda, sejak dahulu sampai kini. “Adaik mudo manangguang rindu, adaik tuo manangguang ragam” (adat orang muda menanggung rindu, nasib orang tua menanggung ragam [banyak masalah]), kata salah sebuah ungkapan Minangkabau. Dan jika berbicara mengenai asmara, tentu ada unsur erotismenya. Pantun-pantun muda Minangkabau juga mengandung unsur erotisme itu, tapi sangat bersifat simbolis, seperti dapat dikesan dalam kutipan berikut ini.

Kamuniang di tapi tabek,

Jatuah malayang sularonyo,

Putiah kuniang gigi barapek,

Panau mambayang di dadonyo.

Limau manih condong ka Tiku,

Tiku nan condong ka Pariaman,

Hitam manih singkok’an pintu,

Dagang tajelo di halaman.

Setiap kebudayaan memberi limit tertentu pada ruang verbalnya untuk mengekspresikan erotisme. Tak ada kebudayan yang steril dari erotisme, karena erotise adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam kebudayaan Minangkabau ruang verbal untuk melukiskan erotisme itu tentu ‘diatur’ juga oleh unsur agama Islam, agama yang dianut oleh orang Minangkabau. Dari koleksi pantun klasik Minangkabau yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, dua bait pantun di bawah ini saya anggap paling erotis (mohon jangan diukur dari dunia anak muda Minangkabau zaman sekarang).

Ujuang Cino tanahnyo kuniang,

Nan badakek jo Bangkahulu,

Ambo batanyo ka nan Kuniang,

Apo nan bangkak dalam baju?

Apo badantang di parahu?

Tupai malompek ka halaman,

Nan bangkak dalam baju?

Itulah sarugo tampaik tangan.

![Gambar 3: Cod.Or. 5954: Pantoens [Minangkabau] (Courtesy Leiden University Library, Belanda).](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/07/10/img-5868-1-578168b1a223bdda0bd785b6.jpg?t=o&v=770)

Sarjana Malaysia, Muhammad Haji Salleh dan dosen Universitas Andalas Ivan Adilla pernah menerbitkan sekitar 900 bait pantun yang diseleksi dari koleksi tersebut yang diberi terjemahan Melayunya. Buku itu berjudul Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau (Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2011). Akan tetapi tampaknya cukup sulit menerjemahkan pantun Minangkabau klasik yang memiliki gaya bahasa metafora dan hiperbola yang pekat itu. Oleh sebab itu di sini saya tidak menyediakan terjemahan pantun-pantun yang dikutip, yang tentu saja tidak menjadi soal bagi pembaca dari etnis Minangkabau tapi mungkin tidak atau kurang dimengerti oleh pembaca dari etnis lain.

Munurut hemat saya kira penerbitan khazanah pantun Minangkabau klasik yang masih tersimpan dalam lusinan manuskrip di Leiden University Library itu akan banyak manfaatnya. Demikianlah umpamanya, para seniman dan praktisi musik pop Minangkabau tentu boleh mengambil pantun-pantun itu untuk bahan gubahan lagu, atau paling tidak menggali inspirasi darinya. Tentu tidak kurang juga manfaatnya bagi ilmu pengetahuan. Namun, yang paling penting adalah bahwa melaluinya kita dapat melengkapi pengetahuan kita mengenai estetika pantun Minangkabau.

Catatan: Versi yang awal dari artikel ini, dengan sedikit variasi pada judulnya, dimuat dalam blog pribadi saya yang versi cetaknya diterbitkan di harian Padang Ekspres, Minggu, 7 November 2010.

Dr. Suryadi, MA.

Staf pengajar Department of South and Southeast Asian Studies

Institute for Area Studies, Universiteit Leiden, Belanda

(http://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/surya-suryadi)

(https://niadilova.wordpress.com/)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

![Gambar 3: Cod.Or. 5954: Pantoens [Minangkabau] (Courtesy Leiden University Library, Belanda).](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/07/10/img-5868-1-578168b1a223bdda0bd785b6.jpg?t=o&v=260)