Hampir genap satu abad tepatnya 10 Februari 1924 lalu telah terjadi peristiwa protes sosial petani terhadap penjajah Belanda dan tuan tanah asing di Tangerang. Insiden tersebut terjadi lantaran kehidupan penduduk lokal yang sengsara akibat adanya eksploitasi tenaga pribumi dan lahan-lahan yang dikuasai oleh bangsa asing. Para petani memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan penguasaan lahan oleh tuan tanah asing yang telah lama mencengkram di sana. Semenjak kebijakan liberal pada pertengahan abad ke-19 ditetapkan oleh penjajah Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Tangerang. Hal itupun disambut baik oleh pengusaha-pengusaha peranakan Tionghoa yang sudah lama berada di Hindia Belanda.

Nusantara pada masa lampau sangat terkenal dengan negeri yang menghasilkan rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang tertarik untuk mengunjungi supaya mendapatkan rempah langsung dari asalnya. Mereka pada awalnya berniat ke negeri timur hanya untuk berdagang hingga akhirnya melihat potensi yang besar dapat memonpoli perdagangan. Pada akhirnya terjadilah kolonialisme yang dilakukan bangsa asing terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Penjajah Belanda mengistimewakan golongan Tionghoa sebab mereka menjadi penopang perekonomian di Hindia Belanda. Peranakan Tionghoa dapat menguasai lahan-lahan yang mereka kelola sendiri sekaligus mempekerjakan penduduk prinumi untuk menjadi petani penggarap tanah. Ini yang kemudian memunculkan istilah "tanah partikelir", sebutan untuk para penguasa tanah yang dikelolanya secara mandiri dan biasanya mempekerjakan penduduk asli.

Kehidupan ekonomi penduduk pribumi di Tangerang yang bekerja sebagai petani penggarap sangat memprihatinkan. Menurut arsip "kolonial verslag" disebutkan besaran bayaran upah harian kuli perkebunan f 0.25-f 0.40, tukang batu dan tukang kayu f 0.60- f 1. Dengan minimnya upah harian pribumi, ditambah beban yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak (cuke) kepada tuan tanah. Hal tersebut menambah penderitaan petani lokal. Para tuan tanah memanfaatkan tenaga dan tanah para penduduk pribumi yang dipekerjakan secara tidak adil. Mereka menderita di atas tanah partikelir yang mereka tinggali. Pekerjaan yang diemban dan upah yang didapat sangatlah berbanding jauh. Pemerintah kolonial Belanda pun tidak memperhatikan kondisi pribumi yang tinggal di tanah partikelir.

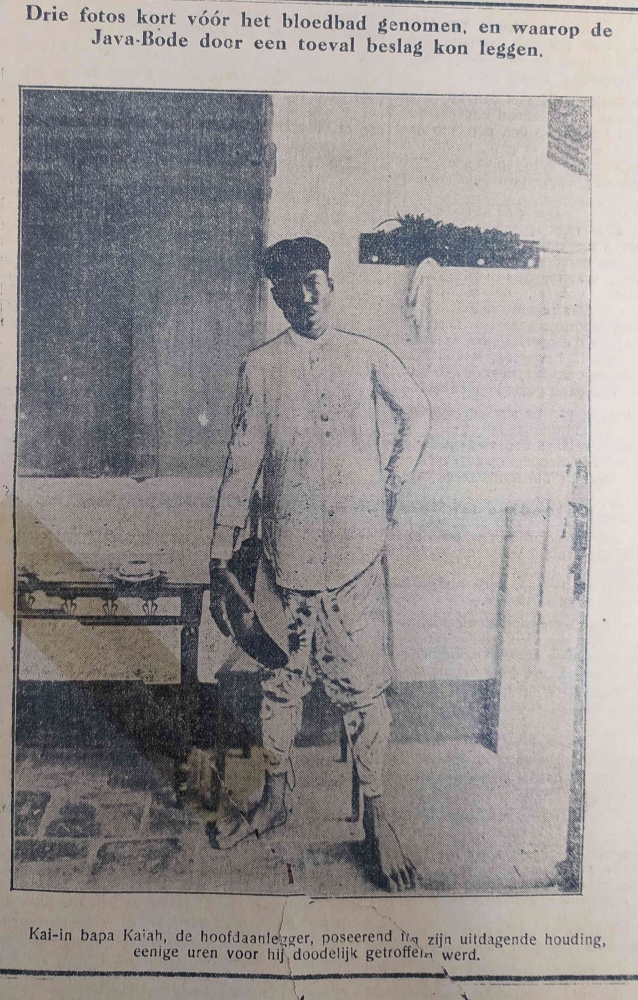

Petani lokal Tangerang yang telah lama menderita membuat sadar seorang dalang lokal. Muncullah seorang kharismatik bernama Kaiin Bapa Kayah yang akan membebaskan penderitaan petani lokal dari penguasaan tuan tanah. Ia adalah seorang dalang kampung yang aktif tampil di wilayah distrik Kebayoran (sekarang wilayah Ciledug, Pondok Aren, Karang Tengah dan Cipondoh).

Profesi dalang membuat Kaiin semakin yakin jalan revolusi yang akan diambil. Seiring ia tampil di distrik Kebayoran membuat banyak pengikut yang setia terhadapnya. Pada suatu saat ia mementaskan tokoh wayang Prabu Siliwangi. Kaiin menjelaskan cerita itu adalah kisah nyata dirinya dan memengaruhi hadirin untuk mewujudkan kerajaan baru yang lebih adil dan makmur di Tangerang.

Pada 1922, Kaiin melepaskan masa lajangnya. Ia menikahkan wanita yang Bernama Tan Ceng Nio atau lebih dikenal dengan sebutan Nyonya Banten. Setelah pernikahan dengan Nyonya Banten, terlihat perubahan sikap yang menjadi pendiam dan setiap Tindakan bersifat serius. Selain itu juga, ia menyibukkan dirinya dengan kegiatan latihan wayang di rumahnya, aksi pagelaran panggungnya juga dibatasi, terhitung pada 1923 Kaiin hanya melakukan tiga kali pementasan saja. Perubahan sikap ini menandai adanya suatu misi revolusioner yang akan digagasnya karena ia menyadari bahwa tanah di Tangerang tidak seharusnya dimiliki oleh bangsa asing, karena tanah itu warisan nenek moyang penduduk pribumi setempat.

Pemahaman Kaiin terhadap penguasa tanah menjadi manifestasi lahirnya protes sosial petani. Ia beberapa kali berbicara mengenai tanah Tangerang. "Tanah itu, awalnya milik nenek Moyang kita, mengapa sampai ke tangan orang Cina? Mengapa orang Cina di sini semua kaya dan memiliki sawah dan keboen? Kami, keturunan nenek moyang yang memiliki tanah, seolah-olah bukan apa-apa. Kami tetap miskin. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang tanah itu. Toean tanah berkoewasa sendiri. Faktanya, semoeanya miliknya." (ANRI: 1981: 82).

Protes sosial direncanakan pada 9 atau 10 Februari 1924. Sebulan sebelum tanggal tersebut, Kaiin menyebarkan undangan dan konsolidasi diintensifkan hingga tepatnya pada Jumat 8 Februari 1924 para pengikut Kaiin berkumpul saat hajatan sunatan anak tirinya. Bersama perhelatan berlangsung, Bapa Dalang memanggil para pengikutnya kemudian memberikan pengarahan dan perintah apa saja yang harus mereka lakukan. Kemudian, Kaiin berpidato bahwa ia akan menjadi "raja"di tanah Tangerang, orang-orang Tionghoa akan diusir, pajak dan kompenian akan dihapuskan. Ia pun membagi-bagikan jimat kepada para pengikutnya sebagai alat kekebalan tubuh

Dalam surat kabar Sin Po disebutkan dari R. Toewoeh (asisten Wedana Teluknaga) yang menelpon kepada controleur Rhemrev (kepala polisi kolonial), pada 10 Februari jam setengah tujuh pagi ada sekitar 60 orang datang ke pendopo membawa senjata tajam, berpakaian serba putih dan pakai topi bambu (boni). Mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada tuan tanah untuk meninggalkan wilayah Tangerang. R. Toewoeh pun mendengarkan aspirasi mereka, sambil mengajak mereka untuk meletakan semua senjatanya dan menikmati hidangan teh. Itu merupakan salah satu siasat asisten Wedana Teluknaga yang telah menelpon controleur Rhemrev meminta bala bantuan polisi kolonial.