Di dunia digital yang semakin kompetitif saat ini, semua peluang untuk bisa berpartisipasi dalam dunia kerja mendorong setiap individu untuk bekerja sangat keras dan memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk bisa meningkatkan kualitas diri di mata recruiter.

Berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari mengikuti organisasi, relawan, bahkan mengikuti sertifikasi pada bidang-bidang tertentu.

Hal ini juga didukung dengan munculnya sosok-sosok baru di media sosial yang selalu memotivasi kita untuk terus menambah “pengalaman” demi curriculum vitae yang lebih bernilai.

Selain itu, mereka juga selalu muncul dengan pernyataan glorifikasi produktivitas dan bekerja yang mereka bagikan pada berbagai platform massal, seperti Twitter dan khususnya, LinkedIn.

Bagi khalayak umum, khususnya remaja yang sedang berkutat dengan job hunting, hal ini sangat membantu mereka menemukan arah dalam upaya mencari karir yang sesuai dengan keinginan mereka.

Namun, seiring berjalannya waktu, informasi ini telah mentransformasi paradigma masyarakat dan telah berubah menjadi suatu kultur dengan interpretasi yang melenceng dari makna seharusnya.

Seringkali kita lihat, tidak hanya remaja, bahkan anak yang masih menempuh masa sekolah menengah sudah memaknai urgensi produktivitas tidak terbatas sebagai tiket untuk meraih masa depan dan karir yang cemerlang.

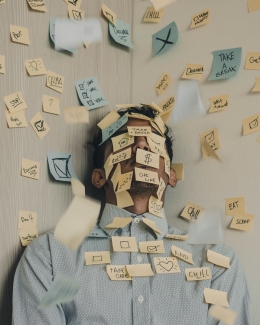

Hal ini melahirkan suatu fenomena baru yang akrab disebut dengan toxic productivity. Toxic productivity sendiri merupakan keinginan yang tidak sehat untuk terus produktif kapanpun dan bagaimanapun juga (Wong, 2021).

Fenomena ini menimbulkan rasa bersalah pada seseorang bila dia tidak melakukan sesuatu yang produktif di waktu senggangnya, bahkan setelah ia menyelesaikan suatu proyek.

Ironisnya, toxic productivity ini justru membuat kita kurang produktif karena menghabiskan energi kita secara fisik maupun mental.