[caption caption="(Keterangan Photo: Penulis berpose di Tugu Teuku Umar di Pantai Ujong Kalak, Meulaboh, bersama dengan Becak Aceh. Meskipun tampak kurang terawat, Tugu ini masih memberi makna tersendiri bagi para pengunjung. Terutama yang mengetahui sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Teuku Umar tersebut, hingga akhir hayatnya di tempat ini / Photo: dok pribadi)""][/caption]

Ketika remaja tahun 1976-1978, saya tinggal di kota pesisir barat propinsi Aceh, yaitu Meulaboh. Meskipun hanya dua tahun di sini, namun Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, yang lebih dari sepertiga penduduknya telah hilang oleh bencana dahsyat Tsunami tahun 2004 itu, menyimpan banyak cerita dan kenangan. Masa remaja di sini tampak begitu padat dengan berbagai kegiatan dan aktivitas “anak muda”. Di antaranya ikut menjadi anggota Paskibraka Daerah, anggota Kontingen Jambore Nasional Pramuka Penggalang Aceh BArat, Olahragawan Tennis (ikut Porda), Gerak Jalan, Seni Teater, Pelajar Teladan, dan seterusnya. Hal yang selanjutnya ikut memberi warna bagi kehidupan saya selanjutnya.

“Sebagai anak muda, kamu harus selalu kreatif dan dinamis dengan banyak mengikuti berbagai aktivitas. Ikuti semua kegiatan olahraga, kesenian dan budaya yang mungkin kamu bisa lakukan. Agar selalu sehat, pikiran kamu berkembang, dan terhindar dari berbagai ekses negatif pergaulan,” begitu kerap Ayah, yang mantan Danrem 012/Teuku Umar berkedudukan di kota Meulaboh itu, berulangkali menansehati saya. Dia juga rajin memberi ceramah kepada anak-anak sekolah di sana. Bahkan tidak jarang, ikut aktif turun langsung menciptakan berbagai kegiatan Olahraga dan Seni yang melibatkan segenap anak-anak remaja dan pemuda se-kota Meulaboh di era tahun 1976-1978 tersebut, di antaranya memprakarsai Pekan Olahraga Daerah (PORDA).

“Agar mereka tersalurkan energi berlebihnya dengan mengikuti kompetesi olahraga dan kesenian. Selain juga membentengi mereka agar tidak mudah terpengaruhi oleh ideologi gerakan separatis,” katanya lebih lanjut di lain waktu.

“Hiruk-pikuk” berbagai kegiatan itu lebih mengasyikkan (daripada beban). Yang menyebabkan kota ini kemudian mempunyai arti tersendiri. Karena kemudian saya banyak dikenal orang, dan sekaligus juga mengenal orang-orang Meulaboh. Akhirnya, meskipun pendatang, saya sudah merasa bagian dari orang Aceh. Values yang kemudian saya peroleh selama dua tahun tinggal di kota ini, adalah menjadi lebih peka, toleran terhadap perbedaan tradisi, sikap dan budaya serta bahasa dari masyarakat di sekeliling saya. Bahkan Teuku Umar, yang merupakan salah satu ikon kepahlawan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Meulaboh itu, kemudian menjadi salah satu tokoh idola saya.

***

Jadi, hampir 35 tahun ini saya tidak pernah ke Aceh, sejak keluarga kami pindah ke Jakarta tahun 1981. Dan terpikirkan pun tidak akan mengunjungi kota ini lagi. Karena selain terlalu jauh di ujung barat pulau Sumatera sana. Juga hampir tidak ada jalan dan kepentingan untuk menuju ke sana. Tiba-tiba, adik ipar saya: Iskandar AB yang asli orang Aceh, yang lagi sibuk-sbuknya membangun bisnis Tambang Batubara di Meulaboh ini, menelpon.

“Mas Ton, besok Senin pagi bisa ke Jakarta? Kita berangkat ke Meulaboh? Kebetulan ada tiket pesawat yang menganggur. Khan katanya sudah kangen dengan Aceh.” Suara berat khas terdengar dari ujung sana. Seperti biasa, dia selalu berkomunikasi dengan gaya lugas tuntas dan serba mendadak. Mungkin begini memang seharusnya karakter para pengusaha: gesit dan serba cepat!

Tentu saja, tawaran tersebut saya sambut dengan gembira!

Senin jam 08 pagi, pesawat yang kami tumpangi kemudian tinggal landas dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke Bandara Polonia, Medan. Karena memang tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta menuju ke kota Meulaboh. Sekitar jam 10:30, pesawat tersebut mendarat di Bandara Polonia. Tampaknya tak perlu transit berlama-lama. Saat itu juga semua penumpang yang akan melanjutkan penerbangan ke Meulaboh, dipersilahkan dan digiring menaiki pesawat perintis Susi Air yang bermuatan sekitar 40 orang. Pesawat sudah memanaskan mesin bersiap-siap di lapangan, tanpa kita harus masuk ke gedung Bandara Polonia lagi.

Pesawat ini pun tak perlu lama-lama menunggu. Sekitar 30 menit kemudian langsung mengudara terbang menembus udara langit perbatasan Propinsi Sumatera Utara dan Aceh, yang secara diametrikal menembus udara Gunung Leuser dan Kawasan Bukit Barisan. Tampak kehijauan pohon yang pekat di bawah, memberikan view yang khas. Sekali-kali, terlihat sungai-sungai besar membelah kawasan hutan rimba raya Aceh ini. Meliuk-liuk bak “Ular Besar” yang sedang terlelap tertidur dengan tenang. Kawasan ini merupakan salah satu paru-paru dunia yang menjadi PESONA INDONESIA (www.Indonesia.travel/pesonaindonesia). Terbayang kemudian: kalau-kalau pesawat jatuh? Pasti akan sulit sekali tim penolong mencari pesawat kami, karena lebatnya hutan di bawah sana.

[caption caption="(Keterangan photo: Suasana Hotel TIARA di Jalan Teuku Umar, dengan halaman luasnya yang dulu kami gunakan bersama rombongan kontingen Pramuka Penggalang Aceh Barat, buat latihan berkemah persiapan ke JAMNAS di Sibolangit. Hutan-hutan kecil di seklilingnya kini sudah tidak kelihatan lagi. / Photo by: Rendra Tris Surya)"]

Uniknya, sekitar setengah jam menjelang mendarat di Bandara Cut Nyak Dhien. Tampak pemandangan yang justru sangat kontras. Hutan lebat Aceh yang mempesona itu, berubah warna menjadi tanah datar luas kecoklatan yang menandakan tempat dibukanya lahan-lahan perkebunan besar. Petak-petaknya memang dari udara memberi mozaik tersendiri. Sejak dahulu, memang kawasan di sekitar Meulaboh ini sudah terkenal sebagai pusat perkebunan Kelapa Sawit.

Saya hanya bisa berharap: semoga Pemda Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat ini dapat menyeimbangkan dengan baik tuntutan rakyat akan perkembangan ekonomi dan kepentingan bisnis para investor dari dalam dan luar negeri yang mulai berdatangan tersebut, terhadap pembukaan lahan besar-besaran Perkebunan Kelapa Sawit, dan akhir-akhir ini juga Tambang Batubara. Agar tidak berdampak serius dengan pelestarian hutan-hutan Aceh jangka panjang yang merupakan salah satu paru-paru dunia tersebut.

Di Bandara Cut Nyak Dhien, yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat itu. Zulfikar, staf Perusahaan dimana Iskandar AB bekerja, tampak sudah menunggu. Keluar dari pesawat, saya kemudian sekilas memandang sekeliling bandara kecil ini dan mencoba menghirup udaranya sebagaimana dulu. Tiba-tiba memori saya mengingatkan kembali era tahun 1977, ketika masih remaja kelas satu SMA Negeri I Meulaboh. Bandara ini waktu itu belum sesibuk sekarang, bahkan lebih sering terbengkalai karena jarang dipergunakan.

Suatu hari, saya bersama rombongan teman SMA jalan-jalan bermotor ria ke sekitar Nagan ini mencari Durian Aceh yang khas itu, yang akhirnya sampai ke lapangan terbang ini. Melihat aspal bandara yang begitu mulus sebagaimana umumnya bandara, membuat beberapa motor rombongan spontan masuk ke bandara yang tak berpagar dan tampak tidak ada penjaga. Setelah mencoba beberapa kali putaran, motor tersebut mulai kebut-kebutan dengan ceria di aspal bandara yang lurus mulus dan panjang, sebagaimana anak-anak remaja yang lugu dan polos. Seolah-olah aspal landasan yang waktu itu yang sering digunakan sapi buat menghangatkan badan itu, seperti sirkuit balap punya sendiri. Angin sepoi-sepoi, membuat acara kebut-kebuatan itu pun semakin seru. Hingga akhirnya, tiba-tiba ada pesawat kecil yang mau mendarat (mungkin pesawat dari perusahaan kelapa sawit yang memang banyak disekitar kawasan Seunagan ini), tidak jadi turun. Pesawat tersebut naik kembali dengan cepat memutar karena hampir menyentuh motor-motor kami.

“Hei..! Kalian lagi ngapain disana....? “suara keras seorang penjaga tua dari kejauhan terdengar kencang mengagetkan.

Dia dengan setengah berlari, tergesa-gesa mendatangi kami, dan marah-marah! Tentu saja, anak-anak SMA yang di era tahun itu jarang melihat pesawat: terdiam kaget! Semua kegiatan bermotor berhenti total. Untung salah seorang di antara kami, kemudian cepat-cepat meminta maaf, karena mengira bandara ini sudah tidak berfungsi lagi. Dia kemudian membisikkan sesuatu ke penjaga tentara yang berpangkat sersan tersebut. Pak Sersan itu kemudian tampak berubah, menjadi agak ramah. Lalu mendatangi saya yang gemetaran terbengong-begong menungu di ujung gapura. “Dik, ini Bandara ya,” katanya. Mungkin karena melihat kami masih berseragam sekolah. Ini bukan jalan raya untuk dipakai kebut-kebutan, lanjutnya.“Ya, sudah! Kalian sekarang kembali pulang semua!” katanya tegas menghimbau.

Lalu dengan keringat dingin dan wajah pucat, apalagi hampir disambar pesawat kecil Twin Otter itu. Kami pun pamit dan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan kembali ke kota Meulaboh, yang jaraknya sekitar 40 Kilometer dari bandara ini. Dari jauh saya melihat pesawat kecil twin otter itu pun akhirnya berhasil mulus mendarat.

[caption caption="(Keterangan Photo: Peta kota Meulaboh yang terdiri dari 12 Kecamatan itu, berlokasi di pinggir Samudera HIndia. Membuat kota ini memiliki pemandangan alam laut yang indah dan khas. / Photo by: Rendra Tris Surya) "]

“Mas Ton, ayo bangun! Kita makan dulu di warung. Katanya kangen dengan masalakan 'Plik U' dan 'Gulai Kari Ikan Tongkol' Aceh,” tiba-tiba Iskandar, membangunkan saya yang tertidur pulas di dalam mobil ber AC-nya itu. Udara kawasan Seunagan yang panas dan gerah, membuat AC mobil menjadi tempat yang paling menyejukkan buat beristirahat.

Kami beristirahat sejenak di salah satu warung makan di sekitar Seunagan. “Meulaboh sekarang sudah ramai, mas...” katanya membuka obrolan sambil menikmati makan siang. Banyak orang-orang Jakarta melakukan investasi di sini. Membuka perkebunan kelapa sawit berkualitas ekspor, membuka tambang Batu Bara dan lain-lain. Pembangkit PLTU dan pelabuhan besar juga sedang dibangun, katanya lebih lanjut.

Tidak lama kemudian, mobil yang kami tumpangi memasuki kota Meulaboh. Tampak suasana kota berpenduduk 45.000 orang ini berbeda dengan 35 tahun lalu. Terkesan lebih ramai. Namun struktur kotanya terlihat tidak banyak berubah. Pusat kota tetap di sepanjang Jalan Teuku Umar yang merupakan jalan protokol yang membelah kota dengan Simpang Lima sebagai jangkar muara akhirnya sebelum berputar kee lima arah.

Kami kemudian menginap di Hotel TIARA, yang berlokasi di Jalan Teuku Umar yang merupakan satu dari dua hotel terbaik yang ada. Ketika memasuki hotel melati 3, yang bertarif antara Rp 250.00 sampai Rp 450.00 itu, mengingatkan saya sewaktu menjadi anggota Pramuka Penggalang. Hotel ini dulu tahun 1977 merupakan Kantor Kwarda Pramuka Kabupaten Aceh Barat. Jadi, di sini lah, lebih dari satu bulan kami hampir tiap sore hingga malam, latihan pramuka di halamannya yang luas. Meskipun kini, bekas-bekas pohon rindang dan rumput ilalang yang sangat cocok untuk latihan berkemah itu, sudah tak terlihat lagi.

***

Setelah beristirahat seharian, keesokannya saya jalan-jalan di sekitar hotel melihat-lihat situasi sambil bernostalgia. Saya kemudian menuju ke satu-satunya toko souvenir yang menjual pernik khas Aceh di Meulaboh, yang berlokasi persis di depan hotel. Lalu, tampak sebuah becak khas Aceh, yaitu motor Suprapit yang dimodifikasi dan digabung dengan gerbang becak di sampingnya itu, parkir di depan hotel. Inilah Becak Aceh, sebagaimana sering kita temui tampak mondar-mandir di semua daerah di Propinsi Aceh. Setelah tawar menawar harga, akhirnya disepakati mengantar saya berkeliling kota Meulaboh bernostalgia.

“ Tapi jangan lupa, perjalanan terakhir kita nanti mampir ke Pantai Ujong Kala. Saya mau melihat Tugu Teuku Umar, “ kata saya mengingatan Pak Ilyas, si tukang becak yang lugu dan baik hati tersebut.

Setelah puas berkeliling kota yang sebenarnya termasuk kategori kota kecil ini. Menjelang sore, kami akhirnya sampai ke lokasi salah satu objek wisata di sini, yaitu Pantai Ujong Kala. Lokasi Kota Meulaboh yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, membuat pantai ini enak dipandang. Angin sepoi yang semakin kencang berhembus, membuat orang betah berlama-lama di sini. Pasir putih alaminya mengingatkan saya pantai-pantai di BALI. Hanya di sini tidak terlihat hiruk pikuk banyak turis asing. Pantai Ujong Kalak seperti "bernyanyi sendiri" bersama suara deburan ombaknya dan angin sepoi laut yang menderu dengan kencang dari laut bebas Samudera Hindia yang menjadi improvisasinya.

Saya kemudian berjalan menuju ke Tugu Teuku Umar yang berada di sekitar kawasan itu. Di sana saya berdiri tertegun cukup lama!

Di sinilah tanggal 11 Februari 1899, Pahlawan Nasional dari Aceh ini, tersungkur sambil memegang dadanya yang terkoyak peluru emas Belanda, yang telah mengintainya sejak lama. Umar tewas karena disiasati oleh warga lokal yang menjadi pengkhianat. Posisi tempat tewasnya Teuku Umar inilah tempat Tugu ini berdiri. Tugu ini sebenarnya sudah bergeser ke arah pinggir pantai, karena lokasi yang sebenarnya ditenggelamkan oleh kedahsyatan Tsunami Aceh tahun 2004 lalu ke dalam laut.

Saya lalu membayangkan masa-masa kecil Teuku Umar. Menurut sejarah Aceh, Teuku Umar termasuk anak yang aktif dan "bandel" (yang selalu bertindak 'out of the box' di masanya). Dia seringkali tidak mau tunduk kepada kemauan siapapun. Ia suka berkelahi mempertahankan pendiriannya dan sering berkelana ke hutan dengan membawa kelewang, yang panjangnya hampir setinggi badan kecilnya itu. Namun kecerdasan, kepercayaan diri dan keberaniannya ini, yang menyebabkan Umar selalu menjadi pemimpin di lingkungannya.

Hingga pemerintah Belanda pun tertarik untuk melatihnya berperang, dan mengangkatnya menjadi Penglima Besar Gubernemen untuk wilayah Meulaboh dan sekitarnya saat itu. Namun, jabatannnya ini hanya sebentar dia nikmati, karena kemudian dipecat! Umar diberhentikan, karena dengan berani, nekat dan cerdik mengambil kesempatan membawa 800 pucuk senjata Belanda serta ribuan pelurunya untuk dibagikan ke para pejuang Aceh yang sedang "sekarat" melawan Belanda saat itu.

[caption caption="(Keterangan photo: Penulis akhirnya mencoba merasakan bagaimana membawa Becak Aceh yang unik ini, berkeliling Pantai Ujong Kalak dan Tugu Teuku Umar, di bawah gerahnya udara Meulaboh / Photo: dok pribadi)"]

Udara pantai ini pun akhirnya mulai berkurang panasnya menjelang sore. Lalu saya iseng mencoba becak motor Aceh yang mengantarkan saya ini, berkeliling pantai Ujong Kala dan mengelilingi Tugu Teuku Umar. Wah, ternyata asyik juga mengendarai Becak Aceh ini! Mirip seperti membawa motor Suprafit. Hanya bedanya, terasa lebih berat dengan adanya badan becak yang harus dibawa di samping kiri, terutama jika hendak berbelok ke arah kiri. Pak Ilyas, si tukang becak tertawa-tawa lucu melihat saya bergaya sambil ‘termehek-mehek” membawa becak kesayangannya itu. Terpikir oleh saya, “Alangkah melelahkannya pekerjaan Pak Ilyas ini. Dia setiap hari membawa becak ini dengan jarak tempuh yang panjang menjalankan profesinya sebagai tukang becak degan tekun. Demi menghidupi anak isterinya di rumah”.

Akhirnya, ketika hari menjelang magrib, kami pulang. Di tengah jalan, saya ajak tukang becak tersebut mampir ke salah satu warung menikmati kopi tarik khas Aceh. “Pak, ayo ikut saya ke dalam. Kita ngopi-ngopi dulu..” kata saya ke Pak Ilyas si Tukang Becak. . Dia menampik “Tidak usah..saya menunggu di luar saja,” katanya enggan sambil terheran-heran. Rupanya tradisi di sana, tidak sopan kalau ada penumpang becaknya yang mengajak minum kopi, lalu duduk satu meja bareng.

“Sudah, ikut saja ke dalam,” kata saya dengan menariknya masuk. Di dalam saya ngobrol kesana-kemari dengannya, sambil bertanya-tanya tentang Meulaboh sepanjang yang dia pahami.

Tiba-tiba, di dinding warung kopi itu tampak lukisan menarik dari Teuku Umar yang sudah lama sekali tidak saya lihat. Di bawah photo itu tertulis angka 1854-1899. Angka ini menujukkan kelahirannya dan tahun meninggalnya Sang Johan Pahlawan ini. Tapi yang menarik buat saya, adalah tulisan yang berbunyi begini:

Beungoh singoh geutanyoe jep kupi di keude Meulaboh. Atawa ulon akan syahid.....

(Maknya kurang lebih sebagai berkut: Besok pagi setelah waktu penyerangan, kita akan merayakannya dengan minum kopi di Meulaboh. Tapi kalau saya menang melawan Belanda si penjajah itu. Atau, saya yang akan gugur di sini sebagai mati syahid....). Inilah kalimat terakhir sang Pahlawan yang selalu di kenang masyarakat Aceh hingga saat ini. Seolah-olah menjadi semacam mantra yang selalu memberi semangat (spirit) dalam setiap perjuangan apa pun yang dilakukan oleh umumnya orang Aceh. Mengambil resiko, tampaknya bukan hal yanga aneh bagi masyarakat Meulaboh. Karena Teuku Umar, Sang Johan Pahlawan "telah mengajarkan", bahwa bagi seorang pemiimpin, meretas batas antara hidup dan mati itu, hanyalah soal waktu ... Bukankah setiap perjuangan selalu ada pengorbanan? Dan Teuku Umar sepertinya telah "membaca" akhir dari perjalanannya tersebut yang dianggapnya tidak sia-sia...

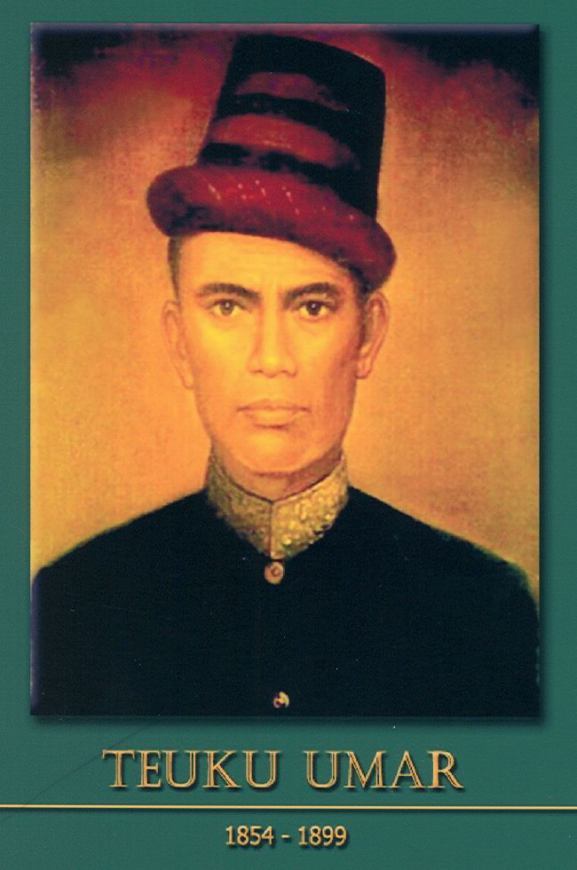

[caption caption="(Keterangan photo: Wajah berwibawa Sang Johan Pahlawan: Teuku Umar, dengan Kopiah Meukotop-nya ini, yang sering disebut dengan Topi Teuku Umar, telah menjadi warisan budaya tersendiri yang menghiasi setiap Pakaian Adat Pria Aceh hingga saat ini. Wajah senyum wibawa yang sering saya lihat ketika kecil, terpampang dengan bangga di hampir semua ruang kelas anak-anak sekolah di Aceh)"]

Ya, saya pun akhirnya, besok juga akan melanjutkan perjalaan mengikuti rombongan Iskandar AB ke Banda Aceh (sebelum kembali ke Jakarta). Jadi, jika Teuku Umar menandai kemenangan perjuangannya dengan merayakannya dengan menikmati kopi. Maka saya pun, akan menandai akhir dari perjalanan saya ke kota kenangan masa remaja ini: Meulaboh, dengan menjerumput kopi.... "Kupi" Tarik Aceh yang tak kalah nikmatnya itu...!

==============================

(Ditulis oleh: Rendra Tris Surya di Hotel TIARA, Jalan Teuku Umar, Meulaboh-ACEH / 020612)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H