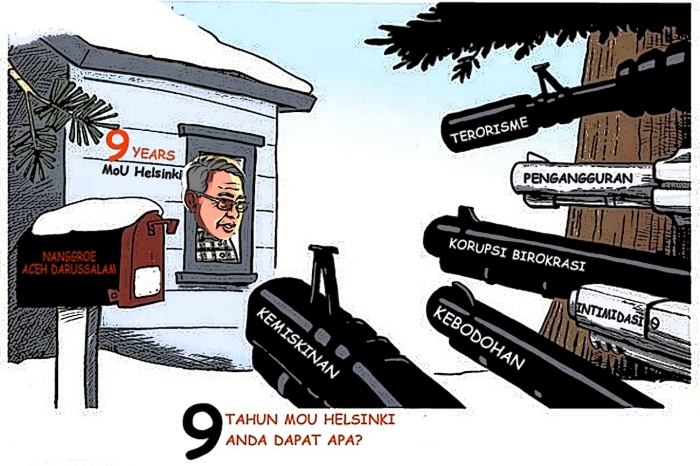

[caption id="attachment_319317" align="alignnone" width="616" caption="https://www.flickr.com/photos/atjeh_group/14912677575/in/photostream/"][/caption]

9 Tahun sudah berlalu, MoU Helsinki sebagai tonggak kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah disepakati. Tonggak yang diharapkan menjadi pondasi awal perdamaian abadi dan keadilan serta kesejahteraan sosial di Bumi Serambi Mekah, ini telah terbangun di atas puing-puing dan ratusan ribu korban jiwa gempa dan tsunami Aceh akhir 2004 lalu.

Namun demikian, pasca kesepahaman tersepakati, persoalan Aceh bukanlah semakin mudah, sebaliknya semakin kompleks dihadapkan dengan berbagai kendala dan persoalan yang menyertainya, seperti terorisme, kriminalitas, intimidasi yang berakibat jatuhnya puluhan bahkan ratusan korban jiwa, belum lagi jiwa-jiwa lainnya yang masih hidup dalam tekanan dan ketakutan akibat teror dan intimidasi yang berkelanjutan sebagai dampak dari pilihannya dalam demokrasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan para penguasa.

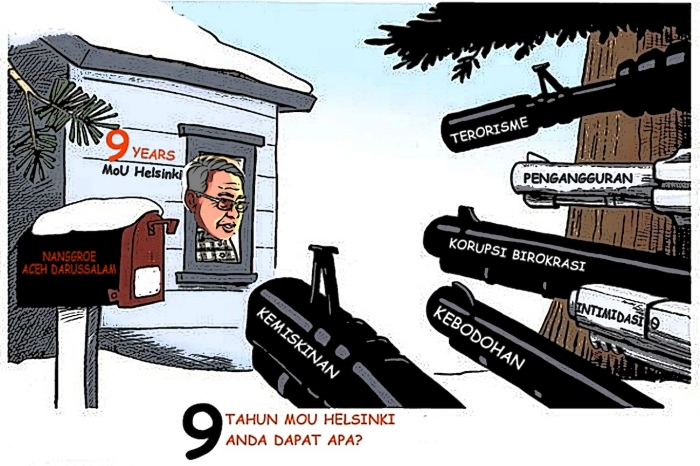

[caption id="attachment_319325" align="aligncenter" width="320" caption="Tribunnews.com"]

Sementara itu, persoalan keadilan pun masih jauh dari harapan. Anak-anak di Aceh belum memperoleh pendidikan yang layak, sehingga menjadikan mereka menduduki prestasi terendah di tingkat nasional. Pengangguran pun terus meningkat, akibat kemandulan birokrasi Aceh dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang hanya berorientasi pada investasi dari luar, bukan menggerakkan perekonomian lokal. Akibatnya, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin bertambah dari hari ke hari. Di lain pihak, para mantan kombatan yang cukup beruntung memperoleh pekerjaan di pemerintahan ataupun perwakilan rakyat sementara lainnya bekerja menangani proyek-proyek pemerintah dengan mekanisme tender yang tidak jelas. Sebagian lainnya yang kurang beruntung masih belum memperoleh hak-haknya sebagai kombatan dan masih berjuang menuntutnya kepada pemerintah, sehingga mereka sangat rentan untuk kembali kepada "pekerjaan lamanya" untuk dipengaruhi menjadi "martil" ataupun teroris politik yang hanya memperoleh "order" ketika pilkada ataupun pileg dilakukan.

Semua hal tersebut di atas, tak terlepas dari peran inkapabilitas pemerintah Aceh yang saat ini dipimpin oleh para eks kombatan. Birokrasi yang korup dengan mengisi pos-pos jabatan oleh "orang-orang terdekat" ataupun kerabat. Proyek yang berasal dari uang negara menjadi lahan baru untuk "pajak nanggroe", akibatnya di antara mereka sendiri muncul persaingan yang tidak sehat, saling sikut dan bahkan saling bunuh. Situasi yang saat ini terjadi di Aceh, tak beda sebetulnya dengan negara-negara/daerah-daerah yang dipimpin dengan sistem diktator dimana para penguasa lebih memilih para pembantunya dari kerabat dibandingkan memilihnya dari kalangan profesional.

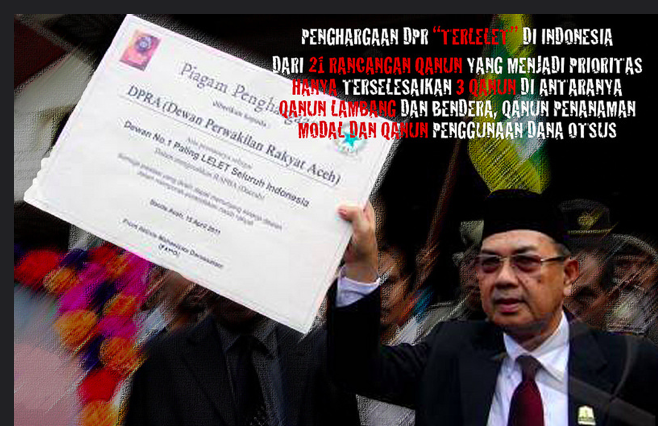

Para wakil rakyat yang duduk di parlemen pun juga tidak berbeda jauh kondisinya. Target 21 qanun prioritas yang diselesaikan tahun ini hanya terselesaikan 3 qanun. Itupun masih terkendala hukum di Pemerintah Pusat seperti qanun Wali Nanggroe dan Lambang dan Bendera Aceh. Hal ini menjadikan DPR Aceh periode ini sebagai DPR "terlelet" se Indonesia, mungkin dunia.

[caption id="attachment_319327" align="aligncenter" width="504" caption="https://www.flickr.com/photos/atjeh_group/13961612642/"]

Apakah ini yang kita dapat setelah 9 tahun kesepahaman damai? Seharusnya tentu tidak. Kita layak memperoleh keadaan yang lebih baik. Pemerintah Aceh seharusnya lebih berfokus pada hal-hal yang mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan simbol-simbol masa lalu hanya untuk membangkitkan romantisme masa lalu. Buat apa? romantisme itu tidak bisa mengenyangkan perut kita, romantisme itu juga tidak bisa memberikan rasa adil dan romantisme itu juga tidak bisa membuat kita memperoleh pekerjaan yang layak, membuat anak-anak kita pintar ataupun membuat kita bebas dari kemiskinan.

Oleh karenanya, sudah saatnya Aceh ke depan lebih realistis dalam menatap masa depannya. Kita perlu melihat MoU Helsinki sebagai pondasi untuk Aceh melejit di masa depan. Bukan hanya berpaku, menunggu pusat memberikan persetujuan dalam soal-soal pembagian migas, klaim bersama ataupun hal-hal lainnya. Kita bisa memulainya dari Aceh sendiri sebagaimana pernah dilakukan oleh para leluhur Aceh masa lalu.

Rafli Hasan