Pada dekade 1980an di Indonesia, dalam tiap kelas hanya ada satu atau dua siswi mengenakan jilbab. Pemerintah saat itu memang membatasi hak ekspresi busana tersebut, mungkin karena aktivitas ideologis para teroris Islam macam Imran (pembajak pesawat Garuda) serta guru spiritual mereka, Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar.

Seiring berhasilnya pemerintah mengatasi kaum Islam fundamentalis, serta desakan dari para perempuan yang bukan pemakai jilbab tapi bersimpati kepada sesamanya, jilbab mulai dibebaskan bagi siswi sekolah. Yang tadinya takut, jadi leluasa mengenakannya.

Tapi belakangan, sebagian pemakai jilbab mulai ngelunjak. Mereka menerapkan aturan wajib jilbab di sejumlah sekolah negeri non-madrasah, yang seharusnya tiap siswi beserta orang tuanya bebas memilih untuk berjilbab atau tidak berjilbab. Meniru taktik “desa mengepung kota” khas kaum komunis, mereka juga membuat berbagai perda yang berisi pewajiban jilbab di aneka lingkungan, misalnya sekolah, kantor pemerintah, atau bahkan masyarakat umum.

Para pemakai jilbab—yang tadinya korban penindasan—akhirnya berbalik jadi pelaku penindasan. Semakin ironis, korbannya adalah para perempuan lain yang dulu bersimpati kepada mereka.

Setelah saya menceritakan sejarah tersebut beberapa saat lalu, dua perempuan kenalan saya di Turki langsung terperangah. Sejak berkuliah di Ilmu Hubungan Internasional, salah satu hobi saya adalah mengobrol dengan orang-orang dari belahan dunia lain. Dari Turki, rekan saya adalah dua perempuan tadi, yang sengaja tidak saya perkenalkan satu sama lain—agar saya bisa crosscheck secara obyektif. Yang satu dosen salah satu kampus, sedangkan satunya pegawai perusahaan swasta. Keduanya sama-sama aktivis feminisme di sana.

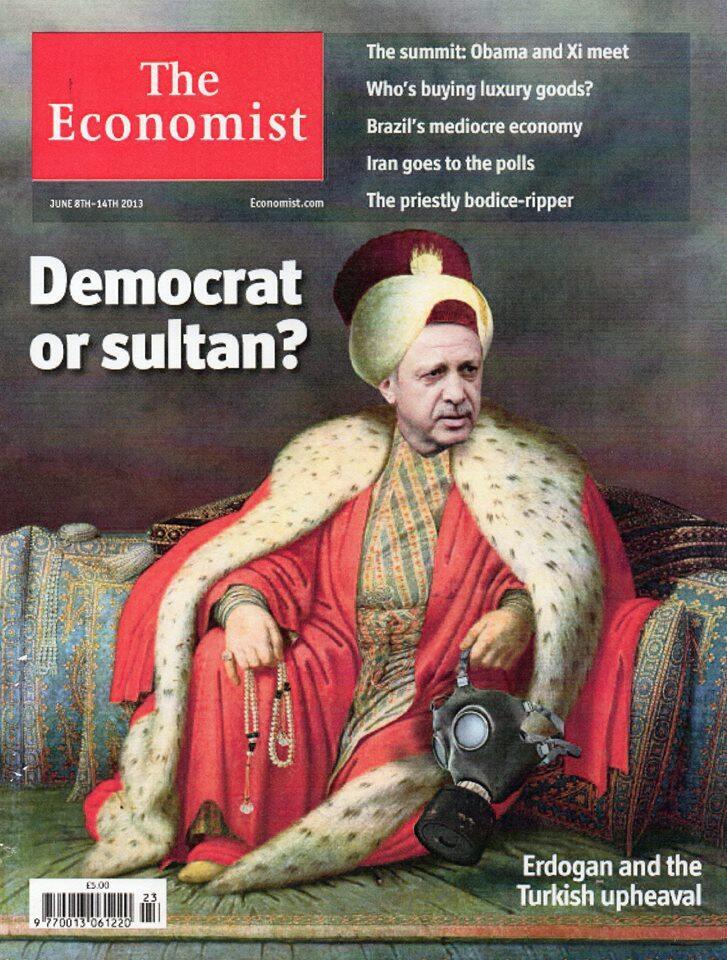

Belakangan, kami cukup intens berkomunikasi. Topik utamanya adalah “Sultan Erdogan”—begitu mereka menyebut presiden mereka. Mereka sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa Turki di bawah kekuasaan politisi dari AKP tersebut. Mereka juga tertarik bagaimana bangsa Indonesia mengatasi ancaman serupa dari PKS, yang sama dengan AKP dalam hal ideologi dan status sebagai onderbouw organisasi transnasional Ikhwanul Muslimin.

Kaum sekuler—yg terbentuk secara masif di Turki selama puluhan tahun—sebenarnya tidak terlalu keberatan ketika kaum islamis memegang kepemimpinan negara. Para politisi dari partai-partai sekuler sepertinya terlalu nyaman sekian lama, sehingga jadi korup. Silakan saja jika kaum islamis membenahi ekonomi negara. Kaum sekuler merasa aman karena konstitusi Turki melindungi hak mereka untuk tidak menjalankan ajaran agama.

Masalahnya, bagi kaum islamis, pembenahan ekonomi bukanlah tujuan utama. Agenda utama mereka adalah memberangus sekularisme, agar setiap org Turki diwajibkan oleh hukum negara untuk menjalankan ajaran agama. Pembenahan ekonomi hanyalah pembangun legitimasi untuk meraih kekuasaan sebesar mungkin, yang nantinya digunakan untuk mengekang warganya.

Militer Turki, sebagai penjaga ideologi negara, sudah lama mewaspadai gelagat ini. Necmettin Erbakan dan Partai Refah diberhentikan langkahnya oleh militer, karena terindikasi hendak mengubah sekularisme Turki. Sejak itu, AKP—reinkarnasi Refah—memakai langkah taktis di bawah pimpinan Erdogan untuk mencapai tujuannya. Mirip dengan langkah DN Aidit membangun kembali PKI yang berantakan oleh kudeta 1948.

Kebijakan ekonomi dijadikan senjata utama untuk meraih simpati masyarakat. Tapi, langkah klandestinnya jalan terus. Mereka menyusupkan para kader ke tubuh militer, lalu menghilangkan bagian “penjaga sekularisme” dari doktrin militer. Mereka secara bertahap mengutak-atik aturan perundang-undangan, agar asas sekuler tergusur tanpa disadari masyarakat luas.

Lalu, terjadilah aksi protes massal di Taman Gezi pada tahun 2013. Rejim Erdogan segera kelihatan belangnya. Mereka mengadu domba rakyat, memobilisasi warga islamis agar memusuhi kaum sekuler. Media sosial dibreidel. Para wartawan kritis ditangkapi. Erdogan semakin erat mengendalikan lembaga pengadilan sehingga tak lagi independen.