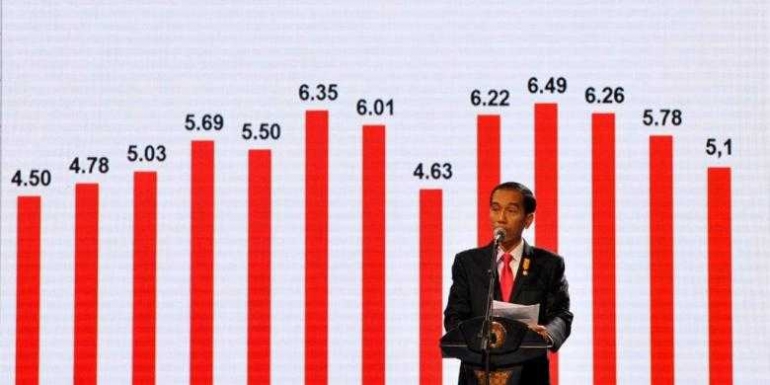

Sering kita dengar, pemerintah membangga-banggakan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai bentuk prestasi. Tapi tahukah kamu, dari era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi kita juga selalu positif. Hanya ketika krisis keuangan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi kita jatuh. Bahkan Pelita II berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%!

Sebelum terlalu jauh, kita kudu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu?

Bolton and Khaw (2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Tingkat pertumbuhan PDB suatu negara itulah pertumbuhan ekonomi yang menurut Mankiw (2010), menjadi alasan suatu negara menjadi lebih kaya dan meningkatkan standar kehidupannya. Model paling familiar adalah Y = C + I + G + (X-M) atau PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Saat ini, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat banyak mendapat kritikan. Alasan pertama adalah pertumbuhan ekonomi tidak mewakili rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tumbuh ya, tapi siapa yang tumbuh? Orang miskin yang menjadi kaya atau orang kaya yang semakin kaya?

Tak semua manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara merata. Pertumbuhan GDP riil seringkali disertai dengan melebarnya gap pendapatan dan ketidakadilan dalam kesejahteraan di masyarakat, dicerminkan oleh bertambahnya kemiskinan (baik rakyat miskin atau juga hampir miskin).

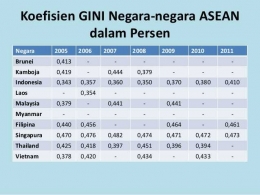

Koefisien gini adalah salah satu cara untuk mengukur pemerataan tersebut. Semakin besar angka koefisien gini, maka semakin besar pula ketidakmerataannya. Dua negara yang menjadi contoh adalah China dan India. Di antara 1990-2012, China mengalami tingkat pertumbuhan 10,2% dan dalam periode yang sama ketidakmerataan tersebut meningkat 1,6% (koefisien gini) per tahun. Dalam periode itu, India mengalami pertumbuhan 6,6%, namun koefisien gininya semula 0,325 pada 1993 menjadi 0,37 pada 2010.

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia. Perkotaan, Jawa dan Sumatra, menyumbang kontribusi 58,65% dan 21,69% PDB semester I 2017. Hal ini mencerminkan betapa tidak meratanya perekonomian Indonesia dilihat dari regionalnya saja. Hampir 80% PDB hanya ada di 2 pulau.

Dilihat dari pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 5,01% pada semester I 2017 disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,65% dan konsumsi pemerintah 1,69%. Ini menunjukkan bahwa arah fiskal kita berada di sisi konsumsi/permintaan.

Ada argumen bilang, tidak meratanya distribusi PDB (kaya makin kaya) itu tidak apa-apa juga, karena si kaya akan makin banyak membayar pajak yang kemudian menjadi belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan umum. Argumen kedua bilang, pertumbuhan dengan kontribusi konsumsi itu tidak apa-apa juga, karena konsumsi mencerminkan daya beli masyarakat yang tinggi.

Argumen-argumen seperti ini sepintas benar, namun pada kenyataannya, berbahaya. Seperti ucapan mantan ketua Bappenas yang bilang tidak apa-apa harga naik, asal daya beli meningkat. Ini artinya, inflasilah yang terjadi. Saya tadinya bergaji 1 juta bisa buat beli permen 100. Harga permen naik 3 kali lipat, sehingga saya butuh 3 juta. Gaji saya naik 3 juta, tetap bisa beli permen 100. Apakah pertumbuhan ekonomi terjadi? Ya. Tapi pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi seperti ini tidak ada gunanya, bukan?

If demand races ahead of aggregate supply the scene is set for rising prices -- many of the faster-growing countries have seen a trend rise in inflation -- this is known as structural inflation ~Geoff Riley