[caption id="attachment_302830" align="aligncenter" width="300" caption="Para pemeran film Soekarno. (filmsukarno.com)"][/caption]

"JADI, Jepang itu membantu mengusir Belanda dari Indonesia, ya Ayah?" tanya anak saya usai bersama menyaksikan film Soekarno, di salah satu gedung bioskop di Jakarta.

Sebuah pertanyaan polos khas anak-anak berdasarkan citra yang baru saja disaksikannya, sekaligus sebuah kesimpulan jujur dari seorang anak yang beberapa bulan lagi baru genap berusia delapan tahun. Kaget sekaligus kagum, karena terus terang saja, saya bingung untuk memberi penjelasan berdasarkan penelusuran informasi sejarah untuk anak seusianya. Namun juga kagum, karena di usia yang masih begitu dini, dia memiliki kepedulian atas sejarah berdirinya negara yang didirikan oleh sejumlah Bapak Bangsa yang digambarkan di film yang baru saja disaksikannya.

Walaupun proses menuju pernyataan kemerdekaan itu hingga kini kerap diwarnai sejumlah versi sejarah, kontroversi, dan perdebatan. Kontroversi itu pula yang sepertinya coba diangkat Hanung Bramantyo melalui film yang dirilis di akhir 2013 tersebut. Sehingga, disadari atau tidak, film yang mendapat tentangan dari Rachmawati Soekarnoputri—anak kedua Soekarno—untuk diedarkan ini, sukses menjadi perbincangan, tidak hanya oleh kritikus film dan sejarawan, pun masyarakat awam.

Sebagian menilai, sisi-sisi di mana Soekarno (diperankan Ario Bayu) dan Mohammad Hatta (diperankan Lukman Sardi) tengah mempersiapkan kemerdekaan, digambarkan begitu gegabah di film ini. Karena keduanya selalu diposisikan begitu kompromistis terhadap sikap Jepang yang menggantikan Belanda sebagai penguasa baru. Di antaranya, dengan penggambaran Soekarno yang menyetujui hasil panen rakyat yang harus diberikan kepada tentara Jepang.

Begitu juga terhadap kebijakan Romusha, di mana dia ikut mengawasi sistem kerja paksa itu, lengkap dengan menggambarkan satu per satu pekerja yang tewas saat bekerja dan jenazahnya ditumpuk begitu saja. Bahkan, salah satu adegan menampilkan Soekarno yang diminta oleh juru foto Kantor Propaganda Jepang ikut bergaya memegang cangkul dengan latar belakang para pekerja Romusha yang bermandi peluh dan darah.

Yang juga ikut membuat geram penonton adalah saat tentara Jepang memaksa para perempuan bumiputera untuk memuaskan syahwat mereka dengan menjadi Jugun Ianfu. Soekarno digambarkan ikut melihat saat bangsanya digiring dan dibawa ke sebuah rumah, di mana para tentara Jepang bergiliran memuaskan hasrat purba mereka, ditingkahi dengan jeritan pilu para perempuan bumiputera yang dijadikan budak.

Tentu saja semua adegan di atas tidak pernah diceritakan di buku sejarah versi mana pun. Karena hanya buah kreasi Hanung, yang hendak menggambarkan ‘kontroversi hati’ Soekarno saat harus bekerja sama dengan Jepang demi mendapat ‘hadiah’kemerdekaan. Sehingga, seolah semakin memperkuat tuduhan sejumlah pihak yang menyebut Soekarno tak lebih sebagai kolaborator Jepang, yang tega menjual bangsanya sendiri demi tujuan politiknya.

Adegan lainnya yang menarik bagi penulis adalah saat Gatot Mangkoepradja (diperankan Agus Kuncoro) yang harus berkompromi dengan militer Jepang saat hendak mendirikan laskar Pembela Tanah Air (Peta)—yang akan menjadi embrio bagi kelahiran TNI kelak. Memang benar bahwa pendirian Peta dibentuk secara resmi melalui Osamu Seirei pada tahun 1943. Sayangnya, Hanung tidak berusaha menampilkan saat Gatot yang sempat dipenjarakan Kempeitai ketika menjalankan gerakan 3 A (Nippon Pelindung, Cahaya, dan Pemimpin Asia), namun menolak kooperatif.

Kecerobohan Riset

Penulis tidak akan mencoba membahas secara mendalam kontroversi seputar kompromi para pendiri republik ini—minus Sutan Sjahrir—terhadap Jepang. Yang jelas, secara tegas saya menyimpulkan Hanung tidak melakukan riset secara mendalam sebelum memutuskan membesut film berlatarbelakang sejarah. Padahal, tokoh utamanya begitu dikagumi, tidak hanya oleh bangsanya sendiri, tapi juga bangsa lain. Karena begitu banyak compang-camping yang sangat terlihat dari tampilan film Soekarno.

Contoh paling nyata, saat melihat adegan Soekarno pertama kali mengenal istri ketiganya. Karena perempuan yang menjadi murid Soekarno di perguruan Moehammadiyah Bengkulu itu menyebut namanya sebagai ‘Fatmawati’. Padahal, nama itu baru digunakan perempuan yang terlahir dengan nama Fatimah tersebut setelah dia menikah dengan Soekarno.

Dalam adegan lain ditampilkan ketika tentara Jepang menembak kaki seorang pria Tionghoa yang menolak menyerahkan hasil palawijanya. Soekarno langsung mencoba melerai, namun justru mendapat todongan Kempeitai yang siap membidikkan moncong senapan ke arahnya. Tiba-tiba Sakaguchi (diperankan Ferry Salim), sang komandan Jepang, langsung memuntahkan peluru ke udara untuk menetralisasi suasana.

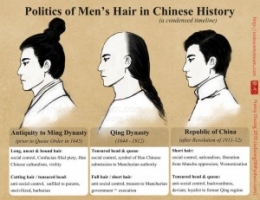

[caption id="attachment_302826" align="alignright" width="300" caption="Politik model rambut pria di China. (lilsuika.deviantart.com)"]

Bukan adegan Soekarno yang menyelamatkan sang pria Tionghoa, maupun Sakaguchi yang menembakkan peluru yang menarik perhatian penulis. Melainkan penampilan sang pria Tionghoa, yang ditampilkan dengan rambut plontos di kepala bagian depan dengan kepang panjang di bagian belakang. Sebuah penampilanyang mengingatkan saya kepada Jet Li, yang berperan sebagai Wong Fei Hung di film Once Upon A Time in China.

Ini bagi penulis sungguh menggelikan. Mengapa? Karena potongan rambut, yang di Batavia dikenal dengan nama Tocang, itu adalah penampilan dari pria etnis China di era kekuasan wangsa Manchuria pada abad ke-17. Di mana sejak 1911, penampilan seperti itu telah ditolak oleh etnis Tionghoa di kepulauan Nusantara yang melayangkan surat ke pemerintahan kerajaan Dinasti Qing di Beijing (Peking saat itu).

Apalagi, sejak Revolusi China yang mengubur sistem kerajaan pada 1912, model rambut seperti itu telah dilarang pemerintah komunis China. Padahal, Jepang berada di wilayah Indonesia antara 1942-1945.

Adegan lainnya yang juga cukup mengganggu penulis adalah ketika Soekarno membacakan pledoi saat menjalani sidang di Landraad Bandung. Sebuah pernyataan yang kelak dikenal sebagai pidato ‘Indonesia Menggugat’. Salah satu kalimat, yang sependek ingatan saya berbunyi, "....bangsa kami hidup dengan sembilan rupiah selama setahun...sementara bangsa Eropa bisa mendapatkan 90 rupiah dalam sebulan.” Ini tentu hal yang—setidaknya bagi penulis—cukup membuat dahi berkerut. Karena peristiwa itu terjadi pada tahun 1930, sementara mata uang rupiah baru digunakan Indonesia sejak tahun 1949.

Ada lagi adegan saat Gatot Mangkoepradja berbincang-bincang dengan Soekarno saat hendak mendirikan Peta. Lagi-lagi bukan tentang dominasi peran Jepang yang penulis persoalkan. Namun, lebih kepada cara berbicara Gatot dengan logat Jawa-nya yang kental. Bahkan, di salah satu bagian adegan itu, secara berbarengan Gatot dengan Soekarno mengumpat,"Jangkrik!" Sebuah makian khas Arek Suroboyo. Padahal, secara etnis, Gatot adalah Sunda tulen, yang dilahirkan di Sumedang.

Antara Mitos dan Sejarah

Tentu bukan perkara mudah bagi Hanung untuk menampilkan sosok Soekarno secara utuh dalam film berdurasi dua jam lebih itu. Pun bukan pada tempatnya pula jika dia harus melulu bergelut dengan ide-ide pemikiran politik maupun sejarah, karena Soekarno, toh, bukan sebuah film dokumenter. Melainkan penuangan imajinasi atas rasa kagumnya terhadap pendiri republik ini (mungkin).

Yang juga harus diingat, apapun latar belakang jenisnya, film tetaplah produk seni yang disajikan kepada khalayak untuk menghibur. Di sinilah sepertinya penulis harus mencoba memahami besutan Hanung—yang lagi-lagi atas nama tontonan—harus berusaha menampilkan sisi-sisi 'pop' filmnya. Sehingga, mungkin saja dengan pertimbangan itu, Hanung lebih tertarik menampilkan pergulatan hati Soekarno yang di tengah perjuangannya harus jatuh cinta kepada Fatmawati (diperankan Tika Bravani), seorang remaja berusia 15 tahun, yang merupakan murid sekaligus kawan anak angkatnya saat masa pembuangan di Bengkulu. Padahal, saat itu dia telah memiliki Inggit Garnasih (diperankan Maudy Koesnaedy), istri kedua yang telah setia menenopang perjuangannya di masa-masa sulit.

Termasuk saat dipenjarakan dan dibuang ke Ende dan Bengkulu. Ketimbang harus menggambarkan sosok ideologis maupun heroik Soekarno, seperti yang biasanya ditampilkan pada sosok pahlawan di film-film perjuangan di era 1980-an. Atau mungkin saja melalui ‘kejujuran’ literatur yang dimilikinya, Hanung mencoba tampil berbeda melalui karyanya. Sehingga, dia mencoba untuk keluar dari arus utama tentang sosok pahlawan yang harus selamanya digambarkan suci. Sehingga, tanpa beban dia mencoba menampilkan Soekarno dan Hatta yang terkesan begitu tunduk pada Jepang. Bahkan digambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalahbentuk kemurahhatian Jepang atas bangsa yang pernah dibinanya.

[caption id="" align="aligncenter" width="184" caption="Di film ini Hanung menampilkan tokoh utamanya dengan begitu positif. (Wikimedia.com)"]

[/caption]Nah, jika memang itu yang ditargetkan Hanung, tentu akan mengundang pertanyaan lain: Mengapa hal itu tidak dilakukannya di film Habibie dan Ainun? Padahal, tokoh yang diangkatnya ke layar lebar itu merupakan sosok yang jauh lebih muda dibandingkan Soekarno. Masyarakat pun setidaknya akan lebih mengenal kiprahnya, karena selain eranya belum lama berlalu, juga karena sebagian menilai pemerintahan BJ Habibie sebagai bagian dari Orde Baru. Namun, Hanung menampilkannya begitu positif di film itu, tanpa kontroversi sedikit pun.

Apakah Hanung memiliki agenda lain? Apakah Hanung didanai oleh pihak tertentu? Apakah Hanung mendapat titipan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain bernada menuding.

Kecurigaan-kecurigaan pun akan semakin memuncak karena di karya biopik Hanung lainnya dia tidak mencoba menampilkan kontroversi. Seperti di film Sang Pencerah yang bercerita tentang KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Karena di film itu Hanung lagi-lagi hanya menampilkannya secara positif.

Yang kembali perlu diingat: pada dasarnya tujuan dibuatnya sebuah film adalah untuk menghibur dengan tujuan dapat dinikmati banyak orang. Berdasarkan data yang dilansir filmindonesia.or.id, hingga saat penulis menonton film itu pada 24 Desember 2013—sejak dirilis 11 Desember—Soekarno sukses meraup 543.100 penonton. Walaupun masih kalah dibandingkan 99 Cahaya di Langit Eropa dengan perolehan penonton 804.918 orang pada tanggal yang sama. Dan melalui Soekarno, Hanung setidaknya telah berhasil mengaduk-aduk emosi banyak pihak.

Kini filmnya menjadi perbincangan banyak pihak. Mulai kalangan awam, budayawan, sejarawan, hingga politisi. Sehingga, lepas apakah film itu dapat mengurangi bobot seorang Soekarno di mata generasi muda, maupun peran Jepang bagi kemerdekaan negeri ini, Hanung telah mencoba memisahkan sisi mitos dari sebuah sejarah.Walaupun di sisi lain, jika memang itu yang dituju Hanung, seharusnya juga diimbangi dengan lebih mendalami lagi riset bagi filmnya. Selamat menyambut Tahun Baru 2014!

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI