Bila berbicara terkait perusahaan media, penulis cenderung menyoroti isu serikat pekerja pers yang hingga kini tak kunjung surut. Di Indonesia sendiri setidaknya ada enam isu utama yang diusung dan diperjuangkan oleh para pekerja media. Keenam isu tersebut diantaranya terkait kesepakatan kerja, gaji dan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perselisihan kerja, penguatan profesionalisme dan penegakan standar jurnalisme. Lebih dari itu, ada pula puluhan isu turunan yang terus menuntut untuk segera dipenuhi.

Dari sini, penulis hendak mengajak pembaca sekalian guna meninjau bagaimana isu serikat pekerja pers dan konflik dalam hubungan industrial perusahaan media diulas menggunakan pendekatan teori konflik yang diusung oleh Karl Marx.

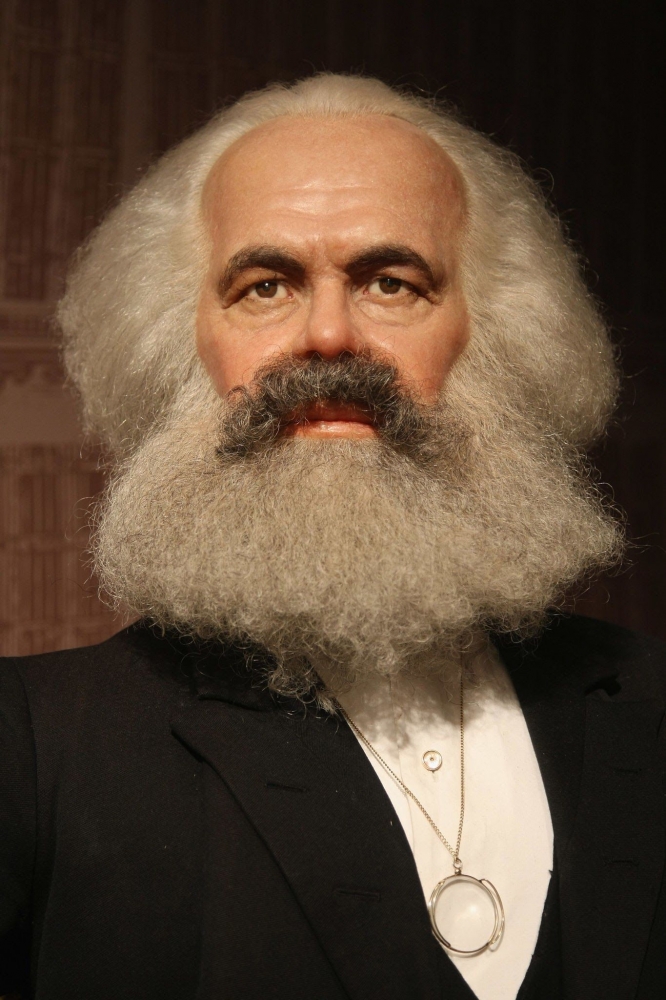

Sebelumnya mari kita simak biografi singkat dari tokoh Karl Marx. Menurut Ebook berjudul Sociological Theory edisi kedelapan milik George Ritzer, Karl Marx lahir di Trier, Prussia, pada 5 Mei 1818. Masih dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa pada tahun 1841 Marx menerima gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, sebuah sekolah yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan Hegelians muda yang mendukung namun kritis terhadap guru mereka (Ritzer, 2011:50).

Mungkin inilah mengapa sedikit banyak pemikiran Karl Marx terpengaruh oleh pola pemikiran Hegel. Sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan Franz Magnis-Suseno yang bertajuk Pemikiran Karl Marx (Dari Sosialisme Utopis, ke Perselisihan Revisionisme), bahwa Marx muda yang gusar dengan situasi di Prussia menemukan dalam filsafat Hegel--yang menempatkan rasionalitas dan kebebasan sebagai nilai tertinggi--senjata intelektual yang akan menentukan arah pemikirannya (Suseno, 1999:47).

Mari beranjak dari biografi Karl Marx, saatnya kita beralih pada teori konfliknya yang cukup fenomenal. Dari beberapa referensi, penulis tidak menemukan definisi pasti terkait apa itu teori konflik. Namun, secara garis besar diketahui bahwa Karl Marx memiliki asumsi dasar terkait adanya perbedaan antar kelas-kelas sosial yang memicu timbulnya konflik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ritzer (2011:62) bahwa "kelas", untuk Marx, selalu didefinisikan sebagai potensi konflik.

Meskipun Marx sering menggunakan istilah kelas dalam tulisannya, tetapi dia tidak pernah secara sistematis mendefinisikan apa yang dia maksudkan (So dan Suwarsono, 1990:35) dalam Ritzer (2011). Individu membentuk kelas sejauh mereka berada dalam konflik yang sama dengan orang lain atas nilai surplus. Dalam kapitalisme ada konflik kepentingan bawaan antara mereka yang mempekerjakan buruh upah dan mereka yang dipekerjakan. Konflik batin akibat ketidaksetaraan inilah yang menimbulkan sekat-sekat--yang kemudian mengelompokkan masyarakat menjadi kelas-kelas--tertentu.

Menurut hemat penulis, kerangka pemikiran Marx terkait dikotomi kelas tersebut merupakan konsekuensi dari adanya kesenjangan terkait kepemilikan hak atas alat-alat produksi. Kelas-kelas penguasa atau kaum kapitalis cenderung mendominasi karena mereka memiliki hak atas modal, alat serta proses produksi itu sendiri. Sedangkan kelas proletariat justru dianggap sebagai 'objek' yang menjual 'tenaga kerja' mereka kepada para kapitalis demi hasil--gaji atau upah--yang sebenarnya tidak seberapa. Dari sinilah muncul kecenderungan terjadi eksploitasi oleh kelas yang lebih kuat terhadap kelas yang dianggap lemah.

Dalam konteks ini, perusahaan media jelas berperan sebagai kelas atas dan pekerja pers sebagai kelas bawah. Meskipun tak nampak jelas kesenjangannya di mata publik, nyatanya kebanyakan pekerja pers tak pernah benar-benar bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka menjual waktu serta tenaga guna menuntaskan tugas dari pihak perusahaan. Mereka kehilangan hakikat dari pekerjaannya, sekaligus--secara sadar atau tidak--mengalami keterasingan atas dirinya sendiri.

Sementara itu, pihak perusahaan secara konsisten memiliki hak terkait konsensus atas para pekerjanya. Sebagaimana dikutip dari buku Pengantar Teori-teori Sosial oleh Pip Jones, Lip Bradbury dan Shaun Le Boutillier (2016:56) dalam kata-kata Marx dan Engels :"gagasan-gagasan kelas penguasa pada setiap masa, adalah gagasan-gagasan yang menguasai" (McClellan, 1977:176). Berdasarkan titik tolak ini, Karl Marx mengungkapkan pentingnya konsep kesadaran kelas.

Artinya, tindakan revolusioner dari salah satu pihak guna memperjuangkan kesetaraan kelas tak akan terjadi tanpa adanya kesadaran atas kelasnya sendiri. Ironinya, hingga kini tidak banyak wartawan, jurnalis atau pekerja pers lainnya yang memiliki kesadaran atas kelasnya, misalnya dengan membangun serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Padahal fungsi dari keberadaan serikat pekerja ini bukan serta merta kaitannya dalam upaya penyelesaian persoalan tenaga kerja dengan perusahaan. Tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang tergabung di dalamnya.

Meskipun begitu, kesadaran kelas para pekerja pers pun tidak muncul secara tiba-tiba. Perlu momen atau kondisi yang tepat guna memberikan pemahaman terkait perbedaan peran dan posisi mereka sebagai 'buruh' media dengan pihak kapitalis perusahaan.