PLTU yang bersumber dari batubara sendiri merupakan pembangkit listrik yang paling efisien dibanding sumber yang lain. Sebagai contoh, hasil jurnal ilmiah dari Cahyadi (2011) yang berjudul "Kajian Teknis Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Fossil", dia mengatakan bahwa PLTU batubara dan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) memberikan efisiensi yang tinggi. PLTU batubara ultra super critical dengan kapasitas 400 -- 600 MW memiliki efisiensi termal (ratio kalor yang dikonversi menjadi kerja dibanding dengan keseluruhan kalor yang masuk) 40-45% dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang memiliki efisiensi termal 27-30% saja. Bahkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang emisinya lebih ramah pun hanya efisiensi termal sekitar 30% dengan risiko operasional yang sampai diangkat dalam Series di HBO.

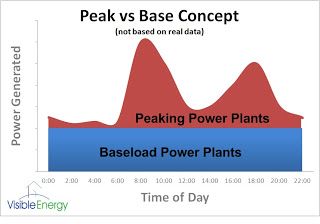

Tidak hanya itu saja. Listrik yang dihasilkan oleh PLTU Batubara merupakan yang paling stabil dibanding PLTU yang lain. PLTU batubara termasuk ke dalam Base Load, yaitu dapat berproduksi 24 jam tanpa henti. Tidak seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai Peak Load yang hanya dapat beroperasi siang hari (kecuali teknologi baterai sudah mampu menyimpan listrik yang sangat besar), atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang realisasi di Indonesia cukup sulit mencari daerah yang memiliki kecepatan angin yang stabil, atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang kesulitan apabila kemarau datang.

Secara proses bisnis dari hulu ke hilir, tambang batubara, PLTU batubara, hingga produksi listriknya menjadi barang yang sexy dan menjadi primadona para pencari cuan.

Masa Depan Energy 2.0

Pro kontra ini bukan hanya menjadi dilema energi, tapi sudah menjadi trillema energi menurut World Energy Council. Para pemimpin dunia harus mempertimbangkan tiga hal sebelum memutuskan akan menggunakan sumber energi seperti apa untuk kelangsungan hidup manusia. Pertama adalah Energy Security, negara harus mampu menyediakan kapasitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan, dengan mempertimbangkan efektifitas pengelolaan sumberdaya internal dan eksternal serta keandalan dan ketahanan infrastrukturnya. Berikutnya Energy Equity, yaitu kemampuan sebuah negara untuk menyediakan akses kepada energi tersebut secara andal, terjangkau dan berlimpah. Terakhir adalah Environmental Sustainibility yang menjelaskan pemanfaatan energi secara bersih dan ramah lingkungan.

Dengan berat hati, Indonesia menduduki peringkat 56 dalam penilaian World Energy Trilemma Index tahun 2020 dengan nilai 66.8 di bawah Malaysia yang berada di peringkat 33. Sudah sejauh mana upaya kita untuk menghadapi masalah trilema ini?

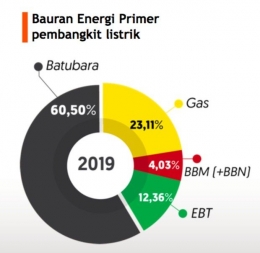

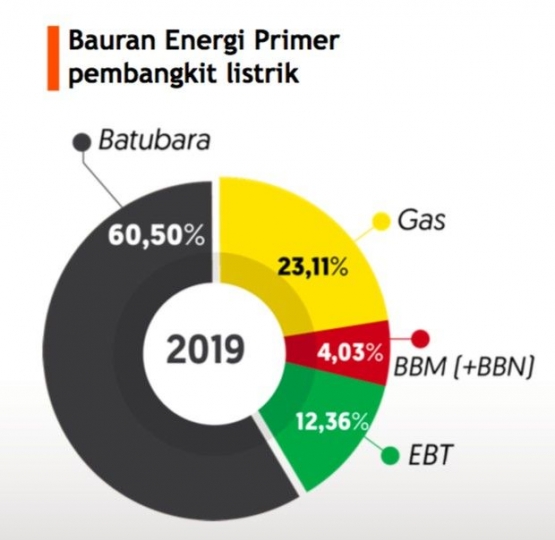

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi trilema ini dapat kita lihat pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari PT PLN 2019 -- 2028, yaitu bauran energi untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT) meningkat dari 12,36% di tahun 2019 menjadi 25% di tahun 2025, namun realisasi di 2020 baru sekitar 11,31%. "Perjalanan masih jauh Bung, namun Belanda semakin dekat."

"Dih! Tulisan di atas seakan -- akan mengglorifikasikan industri batubara!".

Begini Bung, kenaifan dalam melihat masalah trilemma energy mudah sekali mematik emosi, apalagi disertai bumbu -- bumbu kepentingan politis. Namun sebagaimana revolusi industri 4.0 yang tidak akan muncul tanpa adanya revolusi industri 1.0 hingga 3.0, energy 2.0 tidak dapat muncul tanpa kita menaiki anak tangga bernama fossil fuel, yang salah satunya adalah batubara. Industri ini sadar betul dampak lingkungan dan sosial akan terjadi. Perannya sebagai base load sudah seharusnya menopang 24 jam kita untuk menciptakan baterai yang mampu menyimpan listrik yang besar, panel surya yang mampu beroperasi ketika mendung, mengurangi risiko PLTN, teknologi pembangkit arus laut dan inovasi -- inovasi laiinnya.