Interaksi saya dengan warga negara asing (WNA) sejauh ini tak terbilang kerap tapi juga tak bisa dibilang jarang. Urusannya berkisar pada dua hal, kegiatan ilmiah dan kegiatan agribisnis.

Kebangsaan WNA mitra interaksi itu macam-macam, mulai dari Eropa Barat, Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika, India, Cina, dan Jepang.

Jika ditanya bagaimana posisi WNA itu di mata saya sebagai WNI, maka jawabannya sangat tergantung pada struktur interaksi sosial. Jika struktur interaksi sosial itu subordinasi, maka posisi sosial saya ada di bawah, dan sebaliknya. Jika struktur interaksi itu egaliter, maka saya dan mereka berada pada posisi sosial yang sama.

Demikian pula ajang interaksi ikut menentukan. Ajang riset dan ajang niaga pasti beda implikasi relasi posisi sosialnya. Relatif egaliter pada riset, cenderung subordinatif pada niaga.

Saya akan membagikan dua kasus pengalaman sendiri untuk menjelaskan soal tersebut. Pertama, kasus proyek kerja sama riset sosial dengan peneliti warga Eropa Barat dan kedua, kasus kerja sama agribisnis dengan pengusaha warga Timur Tengah.

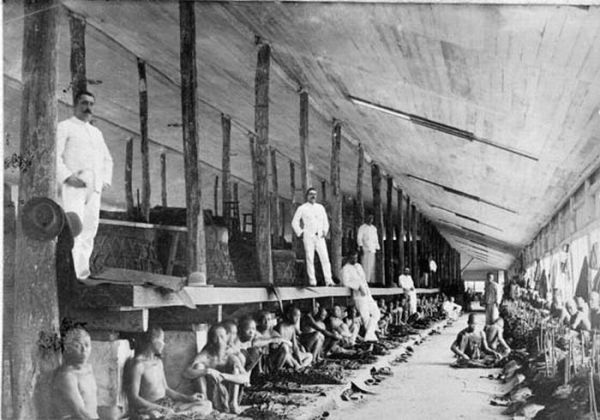

Sengaja saya pilih kasus interaksi dengan WNA Belanda dan Arab. Sebab, secara hitoris, bangsa kita pernah diposisikan di bawah ras tersebut dengan cap inlander.

***

Kerja sama riset dengan peneliti senior warga Eropa (Barat) menyenangkan. Kendati struktur interaksinya "atasan-bawahan" (ketua-anggota), tapi perilaku interaksinya terbilang demokratis, bukan pola "tuan-hamba".

Itu pengalamanku dalam satu kerja sama riset ekonomi luar-pertanian di Jawa Barat dengan para peneliti senior Institute of Social Studies (ISS), Belanda awal 1990-an.

Pada proyek kerja sama riset itu, saya beruntung direkrut menjadi anggota Tim IPB dengan status peneliti junior. Jadi jelas struktur interaksinya "atasan-bawahan".

Dengan struktur interaksi semacam itu, sebenarnya wajar saja bila para peneliti senior Belanda itu memperlakukan saya sebagai subordinat, kacung yang dapat disuruh melakukan ini dan itu, ke sana dan kemari.