Terus terang, saya sangat terganggu dengan label "difabel" atau "berkebutuhan khusus" yang disematkan pada warga "Spektrum Autis" (SA), atau singkatnya: "autis".

Labeling semacam itu dalam beberapa hari belakangan ini membanjiri media cetak dan digital, menyusul kasus perundungan (bulliying) yang menimpa seorang warga autis, mahasiswa Universitas Gunadarma, Depok.

Pelabelan warga autis semacam itu menurut hemat saya tidak tepat, salah kaprah, dan berisiko menyebabkan kesesatan dalam interaksi dengan warga autis.

Label "difabel" dan "berkebutuhan khusus" itu praktis, secara sepihak, menempatkan warga autis sebagai individu-individu abnormal secara sosio-psikologis. Karena itu mereka perlu ditangani secara khusus, agar bisa berkembang paling tidak mendekati "normal".

Maka tidak heran bila yang datang ke Universitas Gunadarma, untuk merespons kasus perundungan seorang warga autis di sana, antara lain adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial. Sebab autisme dianggap sebagai abnormalitas psiko-sosial, sehingga "penyandang"nya harus direhabilitasi.

Label difabel dan berkebutuhan khusus itu berangkat dari pendefinisian psikologi tentang autisme. Secara umum psikologi mendefinisikannya sebagai "perilaku menutup diri terhadap dunia sosial untuk sibuk dengan pikiran dan tindakan sendiri".

Gejala yang tampak dari luar tentang warga autis antara lain menyendiri, miskin atau tanpa interaksi sosial atau komunikasi. Mereka cenderung merespons orang lain sebagai benda, bukan sebagai makhluk sosial. Maka orang yang menyebut diri "normal" kemudian melihat warga autis itu aneh, "tidak umum", menyimpang, atau singkatnya "abnormal".

Respons lembaga pendidikan terhadap warga autis dengan sendirinya juga merujuk definisi psikologi itu. Maka berkembanglah sekolah-sekolah eksklusif, atau sekolah untuk anak berkebutuhan khusus/spesifik. Tujuannya untuk membantu "penormalan" perilaku warga autis, agar mereka dapat berintegrasi pada masyarakat "normal". Dengan begitu, autisme seolah telah dilihat sebagai sejenis penyakit yang harus disembuhkan.

Pelabelan negatif eperti itu membentuk sikap superioritas pada orang "normal" dan pemaksaan "inferioritas" sosial pada warga autis secara sepihak. Tindakan sepihak semacam ini sejatinya sudah merupakan perundungan terhadap warga autis. Mereka direndahkan secara sosial. Itulah akar penyebab perundungan terhadap warga autis.

Jadi ini masalah hegemoni warga (yang melabeli diri) "normal" atas warga (yang dilabeli) "abnormal". Tanpa kesudian menilai ulang, bahwa yang disebut "normal" itu sejatinya mengandung "abnormalitas" juga.

Banyak contoh bisa disebut. Calon kepala daerah menggoreng isu ras dan agama demi memenangi kontestasi Pilkada, itu abnormal tapi pelakunya disanjung sebagai pemenang. Anggota DPR atau pejabat menggarong uang negara. Itu abnormal, tapi pelakunya cuma disebut koruptor. Aktivis agama garis keras meledakkan bom bunuh diri, itu abnormal tapi pelakunya cuma dicap teroris. Mengklaim diri sebagai ahli waris surga sementara orang lain kafir, itu abnormal tapi pelakunya disebut tokoh agama.

Semua pelaku tindakan di atas tidak pernah disebut warga abnormal. Warga autis, sejauh informasi yang ada, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tersebut, tapi mereka dicap abnormal. Hanya karena mereka menampilkan gestur yang beda, atau tak berkomunikasi dengan cara yang lazim menurut pandangan orang kebanyakan (normal).

Sejatinya, secara sosiologis, warga autis itu adalah kelompok sosial minoritas yang beda dari kelompok mayoritas. Mereka bukan warga "abnormal", melainkan warga dengan tipe normalitas yang beda dari tipe yang umum. Bukannya warga autis tidak busa berkomunikasi. Mereka bisa, tapi bukan dengan cara yang umum dilakukan orang. Ketika mereka dipaksa untuk berkomunikasi yang "umum", mainstream, maka mereka menjadi kagok, lalu dicap "abnormal".

Jawabnya, karena ada nilai yang hilang dalam interaksi antara mayoritas dan minoritas. Itulah solidaritas sosial atau, secara lebih sempit, toleransi sosial. Mayoritas tak mengenal istilah "kalah", tapi istilah "menang". Jika tidak bisa menang mutu, ya, harus menang jumlah. Pokoknya harus menang, harus dominan.

Menolak warga autis sebagai normalitas yang beda, sejatinya akan merugikan masyarakat. Jumlah warga autis meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia tahun 2000 diperkirakan rasio jumlah anak autis adalah 1 per 500 anak. Tahun 2915 rasionya meningkat menjadi 1 per 300 anak, dan tahun 2015 menjadi 1 per 250 anak. Total jumlah anak autis Indonesia tahun 2015 diperkirakan sekitar 12.800 orang, dari total 134.000 orang warga Spektrum Autis (klinikautis.com). Jika sub populasi warga autis yang cenderung meningkat itu tetap dilabeli "abnormal", berarti sejak dini mereka telah dipersepsikan sebagai potensi beban sosial masyarakat. Maka mereka dipandang "rendah", tak berguna, mengganggu, dan lain sebagainya.

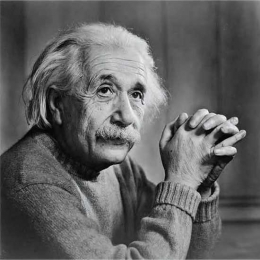

Padahal, jika warga autis itu diterima sebagai kelompok sosial dengan tipe normalitas yang beda, kontribusinya terhadap perkembangan dan kemajuan sosial bisa sangat signifikan. Tidak sedikit dari mereka memiliki kecerdasan dan keahlian khusus yang luar biasa. Terbukti sejumlah tokoh dunia yang ikut menentukan jalannya sejarah adalah warga teridentifikasi autis. Sebut misalnya nama-nama Isacc Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, W. A. Mozart, Thomas Jefferson, Michaelangelo, dan Nikolas Tesla. Adakah yang menyangkal kontribusi besar mereka terhadap perkembangan peradaban dunia?

Maka sudah saatnya membangun pandangan baru tentang warga autis, bukan lagi warga abnormal (difabel, berkebutuhan khusus), melainkan warga dengan tipe normalitas yang beda. Penerimaan terhadap tipe normalitas sosial yang beda ini niscaya akan membuka selubung potensi besar warga autis untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Sebagaimana sudah terbukti dari sejarah dunia.

Mari berhenti memandang rendah warga autis dengan membuang segala label negatif tentang mereka. Mereka adalah warga dengan normalitas sosial yang beda, dengan hak dan kewajiban yang sama dengan umumnya warga masyarakat Indonesia.

Akhirnya, sebagai seorang yang menilai diri menjadi bagian dari warga autis, saya perlu tegaskan, "Saya autis, saya Indonesia, saya Pancasila!" Warga autis tidak lebih rendah dari orang-orang rasis, intoleran, koruptor, dan anti Pancasila yang menganggap diri mereka "terhormat".***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H