Banyak muda-mudi kesepian akhirnya bertemu jodoh di sana. Tapi, lebih banyak lagi pria kesepian. Merantau demi sesuap nasi, sukses di negeri orang, keluarga nun jauh di sana.

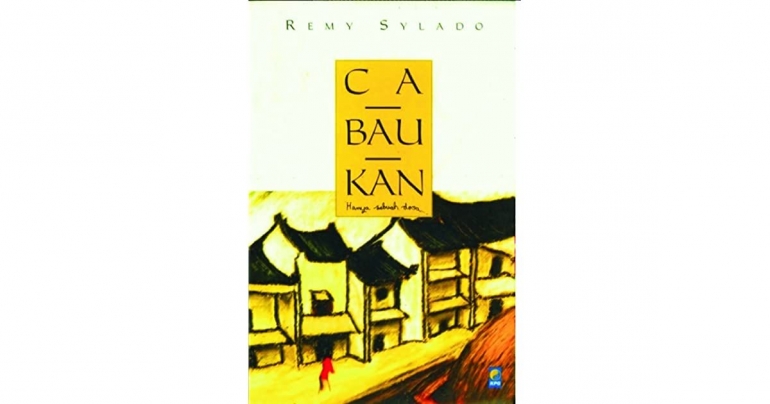

Jadilah cinta transaksional. Para etnis Tionghoa yang berdomisili di sekitar Angke pun menjadikan Kalijodo sebagai tempat untuk mencari gundik. Istilah Ca-bau-kan pun tersemat pada gadis lokal yang mencoba peruntungan.

Semakin banyak yang bertemu jodohnya. Tapi, masih banyak lagi pria yang kesepian. Kalijodo pun semakin terkenal. Bukan lagi para pedagang China, bukan lagi para Ca-bau-kan.

Lama-kelamaan Kalijodo pun berubah menjadi lokalisasi. Tepatnya pada tahun 1958, ketika Wali Kota Jakarta Raya, Sudiro melarang aktivitas pesta air mencari jodoh. Segera dalam kurun beberapa tahun ke depan, kawasan yang kesepian ini berubah menjadi tempat lokalisasi dan berbagai hiburan malam lainnya.

Kini Kalijodo telah berubah wajah. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lah yang punya andil. Ruang terbuka hijau, tempat bermain para keluarga terhormat.

Tidak ada lagi dunia malam, para preman tidak lagi berseliweran. Tidak ada lagi cinta semalam, kendati dua sejoli masih memadu kasih dalam dinginnya malam.

Tidak ada lagi kue Tiong Cu-pia yang dihambur-hamburkan, kini harganya sudah tidak lagi murah. Tidak ada lagi para Ca-bau-kan yang menantikan para tuan.

Semuanya sisa kenangan, atas gelora ibu kota yang masih menyimpan hasrat. Para gadis muda berjalan lenggak-lenggok, menggoda para perjaka yang merindukan tambatan hati.

Sebagaimana hati Tinung, yang selalu mendambakan kehadiran Tan Pen-liang. Memeluknya dalam diam, menatap langit malam, dan berkisah kepada para turunan;

"Inilah wajah ibu kota yang temaram, menyimpan dosa dalam sekam, menyisir luka dalam kelam, menguak kesucian dalam ruam."