Istilah cino dikenal luas di Sumatera Barat jauh sebelum peraturan wijkenstelsel dan kebijakan politik devide et impera yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara yang berdampak istilah cino (Chinese/Chinezen) memiliki konotasi negatif dan diskriminatif.

Selain itu, istilah cino dalam masyarakat tradisional Minangkabau juga telah merakyat di Sumatera Barat jauh sebelum gerakan kebudayaan yang dipelopori oleh Tiong Hwa Hwe Koan (THHK) mempopulerkan istilah Tionghoa sekitar tahun 1900 atau terbitnya keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE 06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang menjadi dasar Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penggantian istilah China menjadi Tionghoa. Tidak heran, istilah cino masih bertahan, baik dalam penggunaan bahasa sehari-hari atau literatur kebudayaan Minangkabau konvensional.

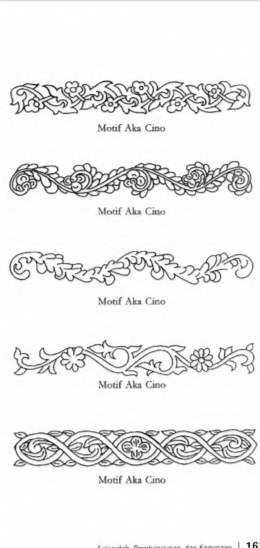

Walaupun istilah Tionghoa belum digunakan secara luas di Sumatera Barat dan literatur kebudayaan Minangkabau konvensional masih menggunakan Cino untuk penyebutan leluhur etnis Tionghoa, kita sebaiknya mulai merintis penggunaannya terutama dalam literatur kebudayaan Minangkabau. Dalam artian, 'aka cino', bila kita terjemahkan sesuai konteks kekinian, menjadi Akar Tionghoa. Selain meredam potensi kesalahan persepsi atau perasaan tidak nyaman, penggunaan istilah Tionghoa akan lebih mendekatkan etnis Tionghoa dengan kebudayaan Minangkabau dan mengukuhkan eksistensi etnis Tionghoa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat tradisonal Minangkabau.

Dengan kata lain, penggunaan 'akar Tionghoa' dalam bahasa Indonesia atau 'aka Tionghoa' dalam bahasa Minang, motif 'aka cino' dikembalikan pada esensinya sebagai salah satu motif ukiran yang dikeramatkan dan dihormati, sehingga menjadi salah satu motif ukiran induk yang ditempatkan di Rumah Gadang.

Akar Tionghoa di Tengah Pusaran Sejarah

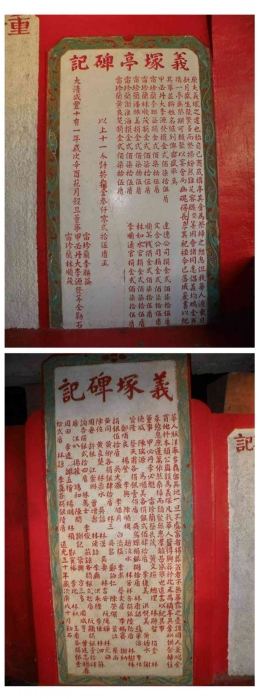

Motif ukiran akar Tionghoa pada yang ditempatkan pada Rumah Gadang merepresentasikan akulturasi budaya yang luar biasa. Motif ukiran menjadi saksi bahwa leuhur etnis Tionghoa di Ranah Minang tidak sekadar mampu beradaptasi, tetapi juga memiliki visi perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang tercermin dalam muhibah Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15, berhasil menjadi sosok yang diteladani bagi Orang Minang. Jejak sejarah tersebut masih terlihat dalam kebudayaan Tionghoa di Kampung Pondok.

Fenomena tersebut terbilang langka, baik di Indonesia ataupun dunia terutama pada masa diaspora etnis Tionghoa secara besar-besaran. Di masa itu, diaspora dengan jalan kekerasan menjadi sesuatu yang lumrah, sebagaimana yang telah dipraktikkan bangsa-bangsa yang pernah mencengkramkan pemerintah kolonial di Nusantara atau penaklukan antaretnis kerajaan-kerajaan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya, kita tidak menafikkan lembaran sejarah yang diwarnai tindakan etnis Tionghoa di Ranah Minang di luar spektrum moral. Misalnya, tindakan oknum etnis Tionghoa yang memicu tragedi kanso dan tersingkirnya etnis Tionghoa di Pariaman. Hingga sekarang, tragedi kanso masih menyebar luas, terutama media sosial dengan kanal YouTube. Oknum-oknum yang memiliki sentimen rasial atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu terutama politik, sering mereproduksi dan menyebarluaskan materi tragedi kanso dengan cara generealisasi.

Padahal, tindakan tersebut harus kita sadari bukan tindakan kolektif etnis Tionghoa, sehingga tidak bijak bila dijadikan sebagai generalisasi pada karakter etnis Tionghoa secara keseluruhan dan dan tidak adil ditempatkan sebagai label diri Orang Tionghoa.

Generalisasi atau pukul rata merupakan kesalahan persepsi dalam komunikasi yang sangat berbahaya, tidak adil, dan tidak berprikemanusiaan. Tindakan ini membuat seseorang dijatuhi hukuman atau menderita atas kejahatan atau dosa yang tidak dilakukannya. Dalam artian, generalisasi sangat identik dengan fitnah sebagaimana tragedi kanso dari perspektif generaliasi.

Walaupun etnis Tionghoa menyingkir dari Pariaman sebagai dampak dari tragedi kanso, Rumah Gadang yang dilengkapi dengan ukiran 'akar Tionghoa' belum musnah di Pariaman. Bila realitas ini tidak cukup untuk membuktikan perilaku negatif oknum Tionghoa yang memicu tragedi kanso bukan sebagai perilaku kolektif, maka kita harus ingat bahwa sejarah telah membuktikan kontribusi positif etnis Tionghoa pada Indonesia terutama Sumatera Barat. Beberapa kontribusi etnis Tionghoa untuk Sumatera Barat dapat kita cermati berikut ini:

[1] Kapten Lie Goan Hoat