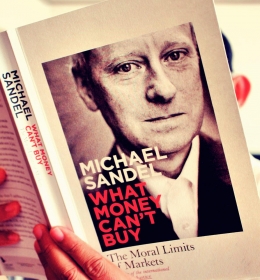

[caption id="attachment_205485" align="aligncenter" width="614" caption="Mampukah Uang Membeli Segalanya? / photo junanto"][/caption]

Kita hidup di zaman yang nyaris segalanya bisa dibeli oleh uang. Ekonomi pasar, marketization of everything, yang mengaitkan segalanya dengan uang, telah menjadi ciri kehidupan saat ini. Setiap barang atau jasa, ada harganya. Anda punya uang, anda bisa mendapatkannya. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Michael Sandel, seorang profesor dari Universitas Harvard, dalam buku terbarunya yang berjudul "What Money Can’t Buy".

Kemarin, saya baru saja menyelesaikan buku ini sebagai bacaan akhir pekan. Ternyata bukunya sangat menarik dan membuat saya tercenung, khususnya terkait dengan bagaimana uang telah mengubah bentuk dan merasuki setiap sendi kehidupan serta cara berpikir kita.

Keprihatinan Michael Sandel sebenarnya bukan pada soal apakah uang bisa membeli segalanya, tapi lebih pada pertanyaan, "Apakah uang bisa membeli sesuatu, yang seharusnya tidak patut dibeli oleh uang?" Di sini, Sandel mengajak kita untuk merenungkan batas-batas moral dari uang, dan sampai titik mana uang bisa digunakan sesuai fungsinya.

Saya teringat pada sebuah buku klasik yang pernah saya baca. Judulnya, “The Philosophy of Money”, yang ditulis Georg Simmel, seorang filsuf berkebangsaan Jerman. “Pertukaran ekonomi” atau “Economic exchange”, menurut Simmel, didasarkan dari sebuah interaksi sosial antar anggota masyarakat. Uang awalnya hadir sebagai pengganti sistem barter, bukan menggantikan peran sosial yang ada. Namun kemudian, uang, yang awalnya hanya alat, telah mengubah karakter interaksi sosial antar manusia.

David Harvey, seorang ekonom yang juga geografer, dalam bukunya "The Enigma of Capital" menjelaskan kisah lepasnya uang dari nilai-nilai moral. Bukan hanya itu, uang lalu masuk ke ranah-ranah yang seharusnya tidak dimasukinya. Uang, kemudian melanggar otoritas diri dan fungsinya, sampai ia memasuki ranah yang dikuasai oleh otoritas lain, yaitu moral.

Di sini, Sandel menunjukkan pada kita bahwa dalam tiga dekade terakhir ini, pasar dan nilai pasar telah mendominasi dan mengatur hidup kita, tanpa pernah terpikirkan sebelumnya. Nilai-nilai pasar telah mendorong keluar norma-norma kehidupan. Semua hal, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum, olah raga, seni, bahkan kehidupan keluarga dan hubungan personal, kini sudah dibentuk oleh nilai-nilai pasar. Tanpa kita sadari, kita telah bergeser dari ekonomi pasar (market economy) menjadi masyarakat pasar (market society).

Sandel menulis tentang “etika dalam antrian”. Dalam etika antrian, fatsoen yang dipegang adalah “first come first served”, atau pelayanan pada siapa yang datang lebih dahulu. Tapi, uang hadir menerabas etika moral antrian itu.

Sandel memberi contoh munculnya calo pada penjualan karcis, baik kereta, pertunjukan teater, atau konser musik. Lahir pula istilah business class, first class, priority banking, atau jalur khusus lain bagi mereka yang memiliki uang.

Bagi kelompok itu, antrian bisa dipotong dengan menggunakan uang. Bukan hanya antrian di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertunjukan saja, bahkan di taman hiburan seperti Disneyland sekalipun, antrian bisa kita potong dengan membayar fasilitas Fast Track. Di taman bermain itu, sejak kecil, anak diajarkan bahwa uang bisa membeli jalur cepat.

Lalu apa yang salah dengan membayar untuk pelayanan seperti itu? Toh para pelaku ekonomi sama sama senang. Para ekonom saat ini, kebanyakan tidak menganggap hal itu sebagai masalah. Mahasiswa kuliah ekonomi, termasuk saya, tentu masih ingat buku teks wajib “Economics” karya Paul Samuelson. Buku teks itu mengajarkan bahwa prinsip ekonomi bertujuan agar produktivitas dapat ditingkatkan dan standar kehidupan masyarakat dapat membaik.

Namun ilmu ekonomi kemudian berkembang melupakan akar dan prinsip dasar tersebut. Ekonom mulai bicara tentang “insentif” dan "utility maximization". Asumsinya adalah kegiatan ekonomi dapat terlaksana selama ada insentif. Saat dua agen ekonomi melakukan transaksi ekonomi dan keduanya berada pada posisi yang lebih baik atau "better off", tidak ada masalah. Ekonom juga mulai menempatkan “insentif” sebagai titik tolak terpenting ilmu ekonomi. Padahal, kalau kita lihat literatur klasik ekonomi, mulai dari Adam Smith hingga Keynes, tidak ada satupun kata insentif dalam pemikiran mereka.

Para ekonom dewasa ini kemudian menempatkan moral pada wilayah vakum yang terpisah dari ilmu ekonomi. Sandel menekankan pada hilangnya "kompas moral" di masyarakat karena semua sudah dapat dihargai dengan uang. Apa yang terjadi dalam tiga dekade terakhir ini, menurut Sandel, bukanlah meningkatnya "keserakahan" (greed) manusia. Tapi terjadinya ekspansi peran pasar dan nilai pasar dalam setiap lapis kehidupan kita. Pemikiran seperti ini juga diusung oleh kaum neoliberal. Marketization of everything adalah “keimanan” atau jargon yang diyakini kaum neolib.

[caption id="attachment_205486" align="aligncenter" width="570" caption="What Money Cant Buy: The Moral Limits of Markets / photo junanto"]

Contoh lain yang diberikan oleh Sandel adalah kasus di sebuah penitipan anak. Pada penitipan itu, para orang tua kerap terlambat menjemput anaknya saat waktu penitipan sudah selesai. Kewajiban moral orang tua adalah menjemput anak tepat pada waktunya sehingga tidak mengganggu jadwal pengasuh atau guru di tempat penitipan.

Untuk mengurangi keterlambatan, tempat penitipan menerapkan denda "uang" bagi orang tua yang datang telat. Apa hasilnya? bukannya jumlah keterlambatan menurun, tapi justru malah meningkat. Para orang tua berpikir bahwa mereka membayar denda itu sebagai "fee" untuk menitipkan anak lebih lama. Uang, bisa menerabas etika moral untuk datang tepat waktu. Uang juga bisa menerabas etika menghargai waktu orang lain.

Beberapa contoh lain diberikan dalam buku ini, seperti kesempatan untuk berburu badak langka bagi orang kaya, harga khusus bagi umat Katolik kaya yang ingin membeli tempat duduk berdekatan dengan Paus saat melakukan misa di Amerika, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memberi "hak hidup" lebih pada yang punya uang. Berbagai contoh itu hanya beberapa bukti bahwa uang telah menerabas batas otoritasnya hingga masuk ke ranah moral.

Di Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat pasar mulai terbentuk belakangan ini. Uang dan kekuasaan menjadi dominan dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari hukum, politik, hingga hubungan pertemanan mulai dikuasai oleh prinsip pasar. Manusia kemudian dinilai bukan oleh nilai moralnya, tapi lebih ke nilai beli atau daya belinya. Semakin tinggi daya beli seseorang, semakin ia dihargai.

Michael Sandel mengatakan bahwa masyarakat seperti itu telah mengalami gejala korosi, koruptif, degradasi nilai, dan ketidakadilan.

Kitapun kemudian menyadari bahwa pasar pada kenyataannya tidak bebas nilai (morally neutral). Ekonomi, yang awalnya adalah ilmu yang mengatur berbagai interaksi sosial, telah bergeser menjadi interaksi daya beli. Kita hidup di masyarakat yang terasing. Orang kaya tidak lagi berinteraksi dengan yang miskin. Orang punya daya beli mengeksploitasi yang tidak punya. Kecemburuan sosial meningkat, ketegangan dan ketidakharmonisan muncul. Masyarakatpun menjadi sakit.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita dapat hidup bersama sebagai sebuah masyarakat? Apakah kita ingin hidup di masyarakat yang segalanya bisa dibeli dengan uang? atau kita ingin ada satu hal atau barang publik yang dihargai, dianggap sakral oleh kita semua, yang uang tak bisa membelinya?

Pertanyaan yang sepatutnya perlu kita renungkan bersama.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI