Diyan ting menyala redup di sudut surau kampung selepas shalat Isya dan tarawih. Kyai Marzuki bersama para pemuda masih berbincang. Sementara jamaah perempuan sudah pulang sedari tadi, bersama anak-anak mereka.

"Jepang saiki wis entek-entekan," (sekarang sudah habis-habisan). Kyai Marzuki membuka perbincangan. Suasana surau terasa dingin. Angin berhembus pelan, membuat api pada diyan ting bergerak ke berbagai arah. Seirama dengan hembusan angin bergerak. Ya, nyala apinya diterpa angin. Wajah tua Mbah Marzuki kadang terlihat terang. Kadang gelap. Begitu juga para pemuda.

Tak berapa lama, dari luar surau terlihat sosok yang tadi Isya tidak terlihat ikut berjamaah shalat Isya dan tarawih. Beliau adalah dukuh di kampung itu. Entah mengapa beliau tak berjamaah seperti biasanya. Warga sering menyapanya Mbah dukuh.

"Awake dhewe dhilit maneh bisa ngrasakke bebas seka kumpeni lan Jepang." (Kita sebentar lagi bisa merasakan bebas dari kompeni dan Jepang).

"Nggih, Mbah dukuh. Kala wau Mbah Marzuki sampun ngendika."(Ya, mbak dukuh. Tadi Mbah Marzuki sudah bercerita).

Di kampung memang dua sosok itulah yang selalu memberi kabar perkembangan kondisi politik di Nusantara. Lewat surat kabar yang mereka baca kalau berkunjung ke negara. Negara itu istilah untuk ibukota provinsi.

"Alhamdulillah. Ayo padha ndedonga, supaya Gusti Allah paring pitulungan. Mumpung saiki wulan Ramadhan. InsyaAllah Gusti Allah ngijabahi."(Mari kita berdoa, agar Gusti Allah memberikan pertolongan. Mumpung sekarang bulan Ramadhan. InsyaAllah Gusti Allah mengabulkan doa kita).

"Aamiin. Nggih, Mbah dukuh."

***

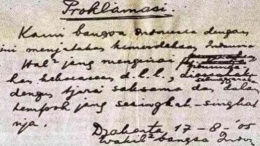

Sementara nun jauh di sana, di kawasan Jakarta dan sekitarnya, juga banyak pembicaraan tentang kekalahan Jepang atas Sekutu. Golongan muda dan golongan sepuh memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan.