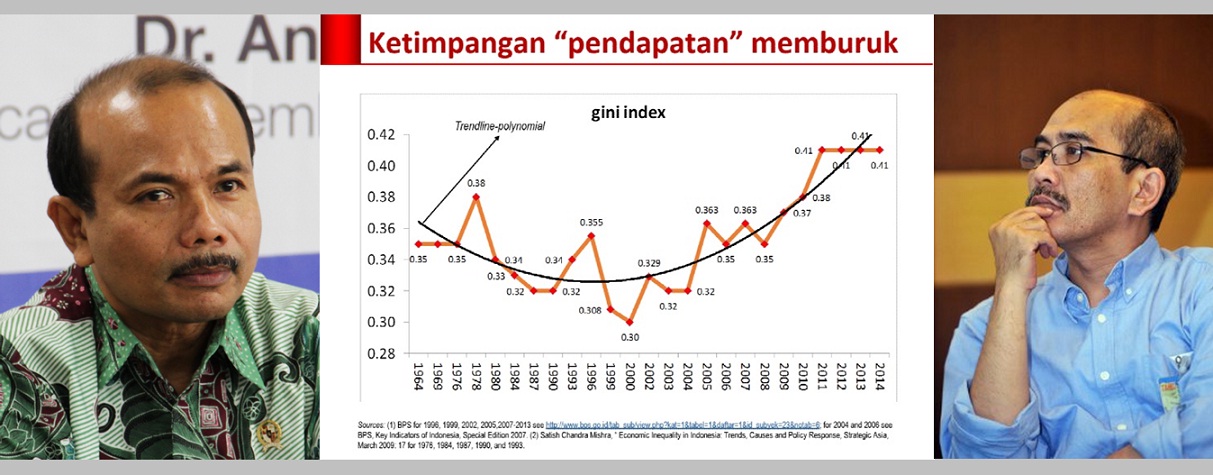

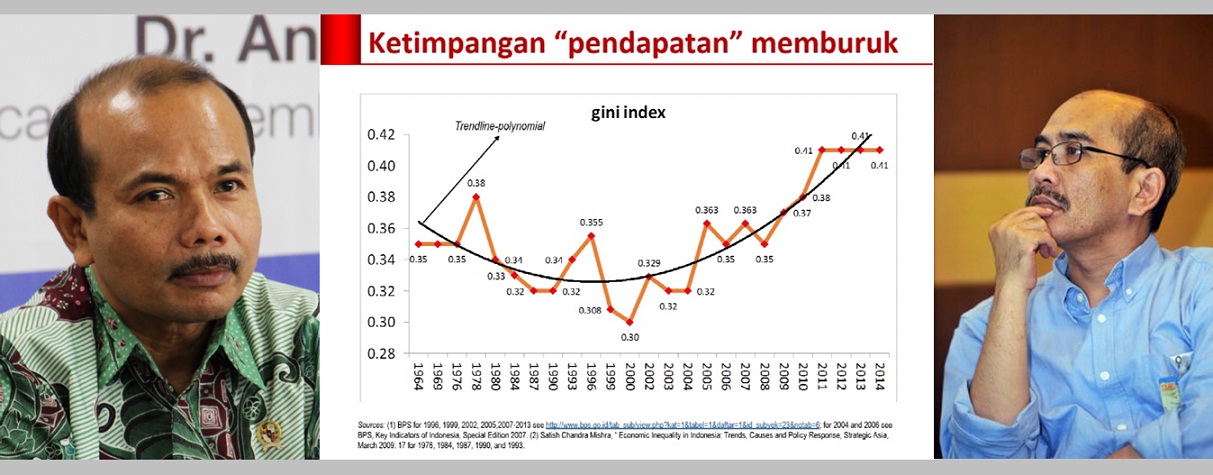

Andrinof Chaniago (kiri), grafik Gini index, dan Faisal Basri (kanan). Menurut Andrinof, kondisi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sudah dalam situasi berbahaya. Menurut Faisal, jurang kaya-miskin kian menganga. Inilah bagian dari kondisi bangsa kita, memasuki Proklamasi Kemerdekaan 70 Tahun. Menurut Meutia Farida Hatta, putri Mohammad Hatta, pemerintah dan masyarakat hendaknya bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bangsa, seperti yang diinginkan para Proklamator dan pendahulu bangsa. Foto: berkas:andrinofchaniago, faisalbasri01.files.wordpress.com, dan kompasiana.com

Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)

Faisal Basri, pada Senin (17/8/2015), menampilkan data yang menunjukkan, bahwa angka ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Dalam tulisan Kemiskinan dan Ketimpangan setelah 70 Tahun Merdeka[1], Faisal Basri menyatakan, sepanjang sejarah, indeks Gini sudah mencapai tingkat tertinggi.

Kita tahu, indeks Gini atau rasio Gini atau koefisien Gini adalah instrumen statistika, yang dirumuskan oleh Corrado Gini. Ia merupakan ahli statistika, sekaligus ahli sosiologi dari Italia. Rumusan tersebut, dipaparkan Corrado Gini pada tahun 1912, melalui tulisan ilmiahnya, Variabilitas dan Mutabilitas. Ringkasnya, indeks Gini menampilkan indikator ketimpangan, ketidakmerataan, serta jurang antara mereka yang berkelebihan dengan mereka yang kurang berpunya dan tidak berpunya. Andrinof Chaniago, ketika masih menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, jauh sebelumnya, pada Sabtu (6/12/2014), sudah mengatakan, bahwa kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin alias rasio Gini negara kita, sudah mencapai 0,43. Kata Andrinof Chaniago waktu itu, kondisi kesenjangan antara si kaya dan si miskin tersebut, sudah dalam situasi berbahaya, yang bisa meledak. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional, di Palu, Sulawesi Tengah[2].

Realitas Ketimpangan di Pendidikan

Ada singkronisasi antara apa yang diungkapkan Andrinof Chaniago pada Sabtu (6/12/2014) tersebut, dengan apa yang dituliskan Faisal Basri pada Senin (17/8/2015). Dengan kata lain, kondisi ketimpangan sejak akhir 2014 tersebut, nyaris belum beranjak baik, hingga kini. Pemerintahan Joko Widodo tentu telah berupaya untuk membenahinya, dengan terus menggelorakan spirit ekonomi kerakyatan dan keberpihakan kepada rakyat. Meski demikian, pemerintah tidak bisa menutupi kagamangannya, yang ditandai dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi secara beruntun: dari 5,7 persen, diturunkan menjadi 5,4 persen, kemudian diturunkan lagi menjadi 5,2 persen[3].

Kegamangan pemerintah itu, terbukti dari rendahnya pertumbuhan ekonomi yang digapai Joko Widodo. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 yang 4,7 persen dan triwulan II-2015 yang 4,67 persen, berada di bawah target yang ditetapkan Joko Widodo. Tidak tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, yang beriringan dengan terus melorotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, adalah realitas yang mengakibatkan kian melemahnya daya beli masyarakat, yang dampak lanjutannya makin menganganya jurang antara si kaya dan si miskin di negeri ini.

Melalui dunia pendidikan, jurang dan ketimpangan tersebut, bisa kita lihat dengan terang-benderang. Tiap tahun, ada 1,8 juta remaja putus sekolah, karena biaya pendidikan yang mahal. Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) menunjukkan, tiap menit, ada 4 pelajar putus sekolah[4]. Ini realitas pendidikan di Indonesia, di negeri kita, yang memasuki usia 70 tahun. Mereka yang putus sekolah tersebut adalah bagian dari kita, bagian dari bangsa yang kita cintai ini. Selain itu, ada 900 dari 6.994 kecamatan di negeri kita[5], belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah. Korelasi angka putus sekolah dan belum tersedianya sekolah menengah sampai ke kecamatan, setidaknya menggugah pihak berwenang agar lebih cermat dalam merumuskan kebijakan.

Dalam konteks ketimpangan, seperti apa posisi mereka yang berpunya alias si kaya? Laporan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015 berikut ini, mungkin bisa menjawabnya. Hingga Juni 2015, OJK mencatat[6], ada 216.762 rekening di bank di negeri ini, yang memiliki nilai simpanan di atas Rp 2 miliar. Sesuai ketentuan, nilai nominal simpanan masyarakat yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maksimal Rp 2 miliar per rekening. Data itu setidaknya menunjukkan, gambaran ketimpangan secara kongkrit, antara mereka yang tidak mampu membayar biaya sekolah dengan mereka yang berkelebihan, sebagaimana yang dikemukakan Andrinof Chaniago dan Faisal Basri di atas.

Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi