Bila saya ingin curhat, saya akan ke gedung Jakarta Theater, di mana di bagian depannya ada beberapa loket untuk menelpon interlokal atau disebut juga SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh).

Saya harus mengatur waktu agar bisa menelpon jam 21.00 WIB ke atas, karena tarif SLJJ-nya jauh lebih murah. Menelpon setengah jam pun, tidak terlalu mahal, tapi karena banyak yang antre, biasanya saya menelpon sekitar 15 menit saja.

Di rumah ibu saya belum punya telpon. Jadi, saya menelpon ke rumah sebelah yang ditinggali famili saya, lalu ibu saya akan dipanggil.

Baru setelah ibu saya tiada, wartel (warung telepon) menjamur dan menelpon ke luar kota tak perlu harus ke Jakarta Theater. Era wartel berkanjut dengan warnet (warung internet).

Namun, semua itu berlangsung relatif tidak lama. Sejak setiap orang punya hape yang bisa diisi dengan paket internet, warnet tidak lagi seramai dulu.

Jelaslah, betapa pesatnya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi dalam 30 tahun terakhir ini. Padahal, pada awal dekade 1980-an, rumah tangga yang punya telepon, di Jakarta sekalipun, masih terbatas.

Waktu itu, jika ada warga yang mau pasang telpon di rumahnya, cukup lama masuk waiting list di kantor Telkom setempat. Baru di penghujung dekade 1980-an, mulai banyak rumah yang punya telpon.

Lihatlah sekarang, telepon rumah sudah tidak terpakai. Kecuali di kantor-kantor, yang masih memerlukan telpon seperti itu.

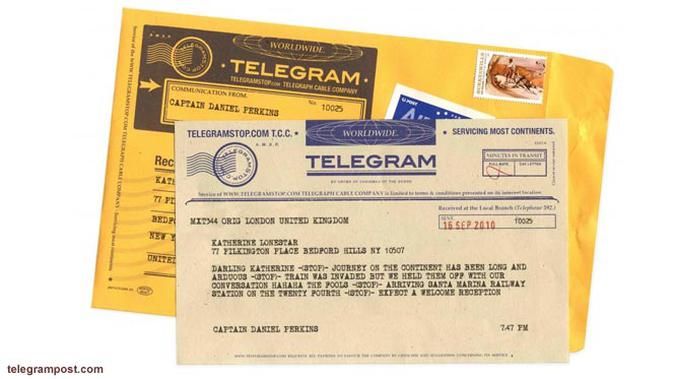

Sampai dengan tahun 1980-an, karena tidak gampang menelpon, padahal berkirim kabar dengan surat butuh waktu lama, untuk mengirim berita sangat penting dan mendesak, dikenal yang namanya telegram.

Ketika saya masih sekolah, saya beberapa kali disuruh ayah saya ke kantor Perumtel (sekarang namanya Telkom Indonesia) untuk berkirim telegram.

Karena mahal, tarifnya dihitung per kata, maka kalimatnya harus ringkas tanpa kalimat basa-basi, tapi masih cukup jelas. Umpamanya seperti ini: "Harap ananda pulang segera, ibunda sakit keras".