Memang, media yang memberitakan kasus dengan sensasional dan bombastis laku pada saat berita itu hangat. Tapi, setelah itu padam. Dan dibaca oleh pembaca dengan segmen pasar yang sangat terbatas pula.

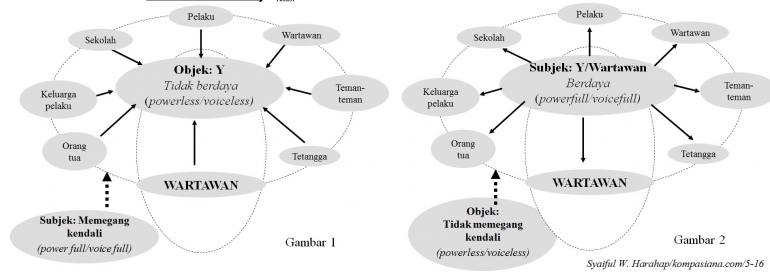

Dalam kasus berita sensasi wartawan berada pada posisi subjek yang memegang kendali dan menempat diri sebagai pemerkosa dan pembunuh sehingga menulis semua hal yang dilakukan pelaku (Gambar 1). Sebagai subjek wartawan memang kendali (voice full dan power full) sedangkan Y sebagai objek yang ada di posisi voiceless dan powerless.

Berita perkosaan, kejahatan seksual, penyiksaan, penggusuran, dll. akan lebih arif kalau wartawan memakai pijakan empati (compassion). Wartawan sebagai subjek dengan menempatkan diri sebagai korban.

Nah, dalam posisi itu wartawan akan berhadapan dengan relasi yang terkait dengan Y sebagai korban: ada guru, masyarakat, orang tua, tetangga, keluarga, polisi, wartawan yang tidak berempati, keluarga pemerkosa, dst. (Gambar 2).

Maka, dalam berita wartawan menulis masalah-masalah yang dihadapi korban (Y) dan keluarganya terkait dengan relasi kepada banyak pihak. Salah masalah adalah kalau di antara pelaku ada anak atau keluarga penggede di daerah itu atau orang kaya itu artinya proses hukum bisa ‘terkendala’. Untuk itulah media massa hadir sebagai subjek yang membela kepentingan korban bukan kepentingkan pelaku seperti pada Gambar 1.

Satu hal yang luput dari perhatian adalah UU Pers yang sangat liberal, bahkan dari negara yang liberal sekali pun. Dalam UU Pers (No 40 Tahun 199) sama sekali tidak ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku media. Celakanya, sebagian orang pers menganggap UU Pers sebagai lex spesialis.

Padahal, dalam ranah hukum yang berlaku adalah lex generalis derogat lex spesialis. Artinya, jika ada satu hal diatur oleh lebih dari satu UU, maka yang dipakai adalah UU yang berkaitan langsung dengan masalah.

Nah, dalam UU Pers tidak ada pasal yang mengatur dengan sanksi pidana tentang fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, menyiarkan kabar bohong, berita yang merugikan, dll. Maka, kalau hal itu terjadi di media massa bisa dipakai KUHP (pidana).

Belakangan banyak aktivis dan pakar yang merasa UU ITE sebagai penghalang kreatifitas sehingga mengajukan usul agar pasal-pasal yang menjerat tulisan di Internet dengan pasal pidana dicabut. Ini lagi-lagi membuktikan ketidakmampuan mengolah pikiran dengan kata yang etis (Disebut-sebut Kritis dan Ekspresif: Kok, Ada yang Hanya (Bisa) Menyerang Pribadi, Fitnah dan Caci-maki?)

Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melakukan apresiasi media sehingga lebih kritis. Sayang, tidak banyak yang mendukung agar masyarakat cerdas bermedia, bahkan organisasi keagamaan sekalipun tanpa aksi yang nyata [Menyoal Nilai (Berita) Infotainment].

Media berlindung di balik kebodohan banyak orang dan kemiskinan yang tidak bisa membayar pengacara untuk menggugat media. Sudah saatnya ada bantuan hukum (gratis) yang membantu masyarakat menggugat media ke meja hijau. ***