Saya bukan insan film, dan juga bukan actor, apalagi alumni mahasiswa sematografi atau yg berhubungan dengan film. Detail dunia perfilman, praktis saya buta total. Namun, saya penikmat habis film. Khususnya film bernuansa “sejarah”.

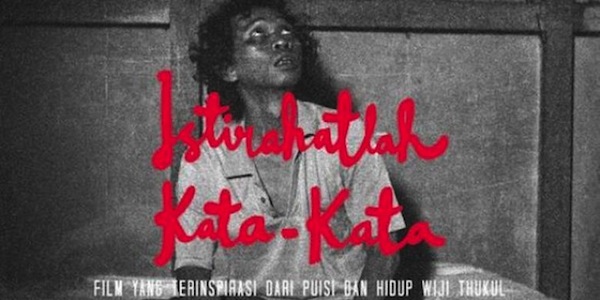

Menonton film “Istirahatlah Kata Kata” (IKK), Jum’at, 19 Januari 2017, di XXI TIM, serasa saya sedang “sinau” dan “bersekolah”. Melalui film IKK, saya terasa terlecut untuk menggali, “mereka-reka” pesan sutradara (Yosef Anggi Noen) melalui adegan, gambar, gerak filmnya. Ada banyak pilihan peristiwa, cerita, gambar dan laku sang tokoh yang bisa diketengahkan sutradara. Wahyu Susilo, adik Widji Tukhul (WT), menuturkan kepada penulis -- saat sebelum pemutarannya di sudut kafe -- bahwa penggalian cerita film TKK memakan waktu dua tahun. Semua aktor dan peristiwa berhubungan dengan WT tak luput dari wawancara dan penggalian tim kreatif. So pasti, sutradara dan timnya berkuasa penuh atas pilihan adegannya.

Cerdasnya, pilihan gambar sejumlah scene film, penuh “metafora”, “ta’wil” (bahasa Arab bermakna tafsir dekat dan jauh), dan membebaskan penonton untuk menerka sesuai basis pengatahuannya. Contohnya scene keluarga Widji Thukul dan Sipon yang miskin. Tak terlihat di film, gambaran kekumuhan, kemirisan kondisi tubuh Sipon dan anaknya, serta rumah reot, dsb, yang biasa di film – film Indonesia – dimana memperlihatkan kemiskinannya. Dan tak ada pula misalnya, kondisi anaknya sakit karena tidak bisa makan berhari-hari dengan tangisan meraung2.

Sebaliknya, kemiskinan dilukiskan dengan gelas minum WT dan Sipon yang disemuti saat berada di atas meja. Kehadiran semut menandakan bisa jadi karena gelas tidak dicuci, setelah dipakai sebelumnya. Ini karena sabun cuci pun sulit terbeli. Suara makan Sipon yang keras pun menjadi tanda lain. Adegan suara lantang saat Sipon makan jelas terdengar. Orang desa miskin terbiasa makan dengan suara nyaring, “berkecap-kecap”, saat makan. Gambar lain tentang kondisi “kepapaan” Sipon juga terlihat dari berhamburnya barang “belajaan”nya yang berisi hanya dua ikan kecil jatuh berserakan – sebagai bekal lauk pauknya. Hal itu, karena Sipon secara reflek memukul tetangganya yang jahat, karena menuduhnya sebagai “lonte” (pekerja seks komersial). Banyak adegan lain yang penonton bisa ”tafsirkan” bebas, setelah menontonnya.

Tafsiran saya di atas bisa saja tidak sesuai dengan penonton lain yang menyaksikan film IKK. Karena mungkin backgroundnya tidak sama dengan latar belakang saya yang gemar membaca “discourse” kemiskinan dan pembangunan. Maka tafsir terhadap scene film tentang kemiskinan bisa berbeda pandangan. Di sinilah “value” lain (nilai tambah) film ini. Film ini laksana “media” pemantik diskusi dan tafisir terhadap setiap adegannya terhada suatu peristiwa, sesuai bacaan penonton. Film ini juga akhirnya menuntut penonton untuk mencari refrensi konteks dan geo-politik yang berlangsung untuk “membaca” yang mendekati “roh” dan pesan filmnya.

Akhirnya, menonton film ini seperti sedang “berkuliah” (belajar) tentang dinamika sejarah bangsa melalui episode “pelarian” WT. Namanya kuliah, berarti sang penonton diminta untuk membaca refrensi yang berhubungan dengannya. Film kemudian menambah wacana yang dipunyai sebelumnya. Dan terakhir, setelah menonton film, penonton mendebatkannya di ruang diskusi dengan penonton lain yang sama-sama “berkuliah”. Dari situlah pengetahuan baru terkuak.

Pertanyaan menggelitiknya, sudah saatnyakah penonton Indonesia menyaksikan film sejenis IKK ? Jawannya, iya. Maka, selamat berkuliah melalui film “Istirahatlah Kata-Kata”……

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H