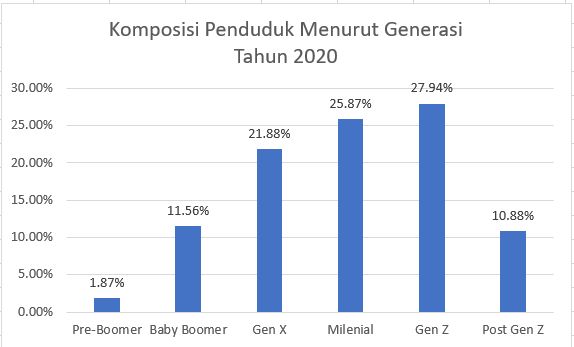

Pada tahun 2020, Indonesia mulai memasuki periode untuk memetik bonus demografi karena sebagian besar penduduknya merupakan usia produktif yaitu sebesar 70,72% (BPS 2021). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, 25,87% dari total populasi merupakan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981-1996 (“Badan Pusat Statistik” n.d., 14).

Generasi milenial cenderung memiliki ambisi dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan keinginannya, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan senang berkomunikasi dengan teknologi (Berkup,Sezin Baysal 2014).

Sayangnya, semangat berapi-api tersebut pada beberapa kesempatan justru menjadi bumerang bagi mereka. Semangat mereka yang tinggi dalam bekerja, seringkali justru menyebabkan generasi milenial terjebak dalam fenomena hustle culture.

Tabel 1 Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Generasi Tahun 2020

Fenomena hustle culture atau dikenal dengan workaholism pertama kali dikenalkan oleh Wayne Oates dalam bukunya yang berjudul ”Confessions of a workaholic : the facts about work addiction” pada tahun 1971. Hustle culture merupakan sebuah gaya hidup baru di kalangan milenial yang menganggap dirinya akan sukses jika terus melakukan pekerjaan dan memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Workaholism menyebabkan manusia tidak sadar bahwa mereka dipaksa untuk bekerja (Oates 1971). Mereka mencurahkan energi dan waktu yang dimiliki secara berlebihan untuk kehidupan pekerjaan yang dijalaninya (Seybold & Solomon 1994 dalam Harpaz dan Snir 2003).

Clark et al. (2016) berpendapat bahwa fenomena ini disebabkan oleh kepribadian seseorang. Menurutnya, orang-orang dengan tipe yang cenderung perfeksionis dan berorientasi pada hasil memiliki kecenderungan lebih besar untuk terjebak dalam fenomena ini. Umumnya, mereka bekerja sangat keras bukan karena bentuk loyalitas kepada perusahaan, melainkan karena imbalan, sifat perfeksionis, dan ketergantungan (Scott et al. 1997 dalam Peiperl dan Jones 2001). Selain didorong oleh faktor kepribadian, fenomena ini juga diperparah oleh perkembangan pesat teknologi informasi. Sosial media mengekspos generasi milenial kepada cerita-cerita orang lain yang mencapai kesuksesan di usia muda, sebut saja Mark Zuckerberg, Putri Tanjung, hingga Kaesang Pangarep. Exposure terhadap cerita keberhasilan tokoh-tokoh milenial dikombinasikan dengan kepribadian perfeksionis, result-oriented, dan semangat yang menggebu-gebu sudah lebih dari cukup untuk mendorong seorang milenial untuk bekerja sangat keras agar mencapai keberhasilan.

Meskipun terdengar dan terlihat mirip, workaholism berbeda dengan kerja keras. Menurut Ahmadi dan Asl (2013), hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

- Orang yang bekerja keras menganggap pekerjaan adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi workaholism menganggap pekerjaan adalah sebuah tempat yang aman dari hal-hal yang tidak mereka inginkan.

- Pekerja keras dapat memahami batas-batas waktu antara pekerjaan, keluarga, teman, dan kehidupan pribadi mereka.

- Pekerja keras mampu mengontrol keinginan dan pikiran mereka untuk bekerja, sedangkan seorang workaholic akan terus mengingat pekerjaan mereka setiap detik ketika melakukan aktivitas lain.

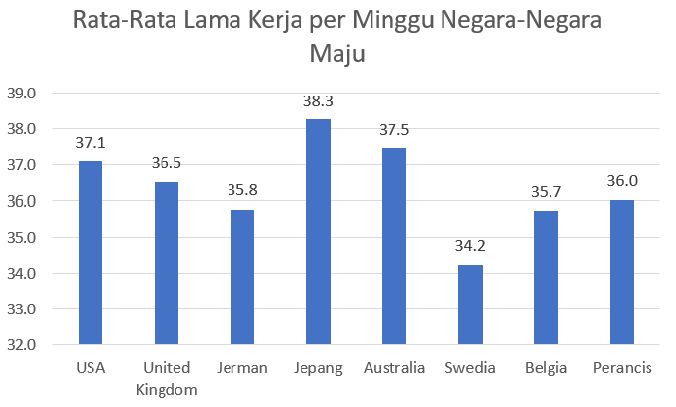

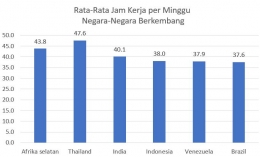

Fenomena hustle culture sejatinya merupakan sebuah fenomena global. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat fenomena ini adalah durasi jam kerja harian dan mingguan. Sesuai dengan hasil konvensi International Labour Organization pada tahun 1919, the Hours of Work (Industry) Convention, standar jam kerja setiap pekerja adalah 8 jam per hari atau 480-48 jam per minggu (Messenger, Lee, dan McCann 2007). Jam kerja yang melebihi standar tersebut merupakan indikasi kuat terjadinya hustle culture.

Hustle Culture Negara-Negara di Dunia

Jepang merupakan salah satu negara yang sering menjadi contoh dalam pembahasan terkait fenomena ini. Hal tersebut disebabkan dibalik kemajuannya, negara ini memiliki budaya “gila kerja” yang disebut dengan karoshi. Istilah tersebut muncul pertama kali pada era 1980-an sebelum Jepang mengalami bubble economy (Kanai, 2008). Selama tahun 2000-2004, lebih dari 6 juta orang Jepang bekerja selama 60 jam setiap minggunya (Iwasaki, Takahashi, dan Nakata 2006) .