Menulis di Kompasiana berasa seperti menegak sesaset minuman energi yang membuat badan menjadi roso atau semacam menyantap mie kuah panas pedas di malam hujan rinai yang membuat ketagihan. Ingin lagi, lagi, dan lagi.

Sebenarnya apakah kita memang sungguh-sungguh perlu merayakan tulisan-tulisan yang pernah tayang di Kompasiana? Terlebih jika tulisan-tulisan yang dihasilkan berasa tawar, berwarna abu-abu, bersuasana sunyi senyap, wingit?

Sejujurnya Admin Kompasiana sangat bermurah hati, mempersilakan kompasianer menulis apa saja sekehendak kita. Ibarat mengolah makanan, kita bisa menyajikan soto, tengkleng, gado-gado, tahu kecap, rawon, trancam, bahkan oseng-oseng lombok ijo tempe gembus sekalipun! Tinggal bagaimana meracik dan plating-nya sehingga menarik, menjadi menu pilihan, bahkan menu utama Admin Kompasiana.

Penggunaan bahasa secara amburadul mencerminkan pikiran seseorang yang pating blasur, menjadikan tulisan mawut tak terpahami dengan mudah. Kita malas membacanya, ogah memberi rating, apalagi berkomentar.

Tak bosan-bosannya saya menyatakan bahwa menulis di Kompasiana merupakan upaya membangun kebersamaan. Saling tegur sapa. Tanpa kesediaan menjalin silaturahmi, maka tulisan hanya jalan di tempat, bahkan tidak memiliki arti, terasa absurd--seperti

Sisipus (tokoh dalam mitologi Yunani) yang dikutuk untuk selamanya mengulangi tugas sia-sia mendorong batu karang ke puncak gunung, tetapi batu itu bergulir jatuh kembali.

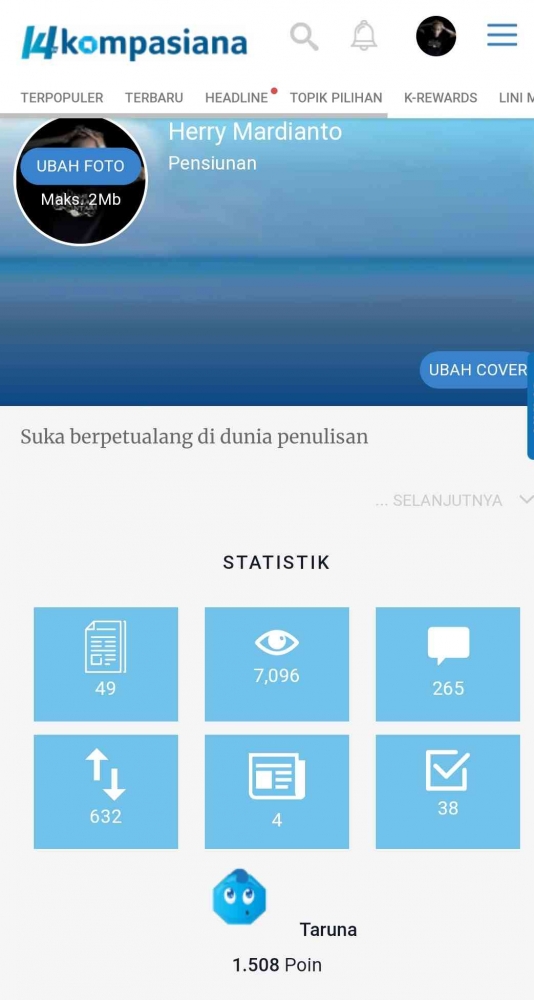

Terima kasih sedulur kompasianer yang telah saling berbagi, mengunjungi, memberi rating dan komentar, sehingga saya sampai pada pencapaian seperti sekarang ini.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI