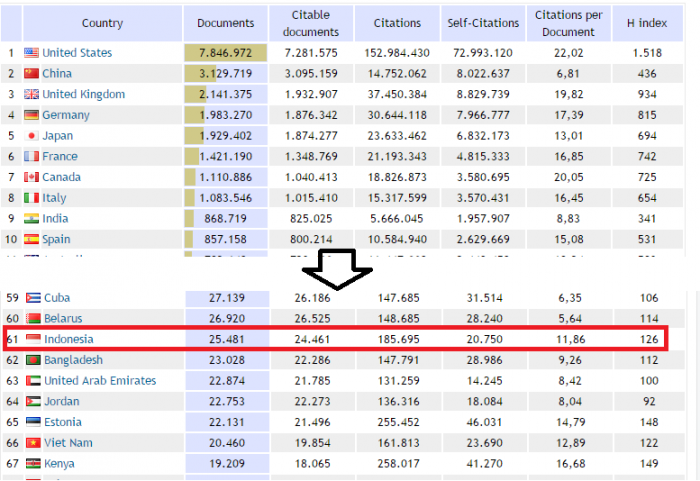

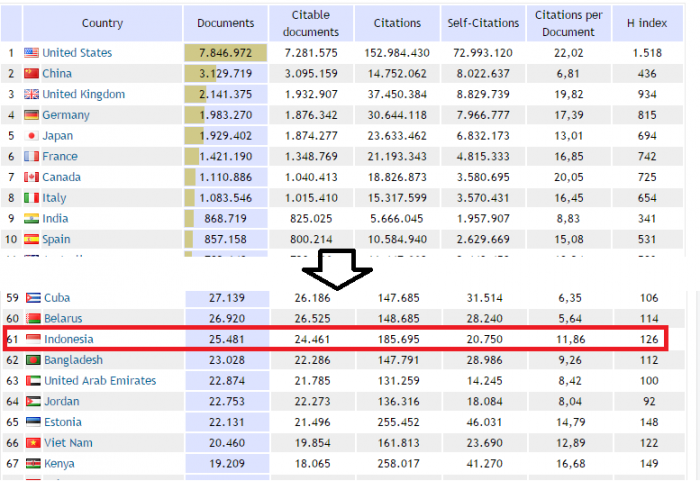

[caption id="attachment_354897" align="aligncenter" width="777" caption="Ranking publikasi"][/caption]

Tulisan ini saya persembahkan untuk mereka yang bercita cita untuk menempuh pendidikan tinggi hingga mampu mejadi seorang ilmuwan yang kompeten. Ini tidak berarti bahwa penulis adalah seorang ilmuwan yang berkompeten, karena seperti yang akan saya jelaskan kemudian kata 'kompeten' dalam suatu bidang ilmu menghendaki kualifikasi yang tidak ringan.

Banyak orang yang belajar untuk mengejar gelar akademik yang tinggi agar dapat bekerja secar profesional dengan penghasilan yang besar. Tentu itu adalah sesuatu yang positif dan merupakan niat yang mulia. Namun menurut hemat penulis, filosofi dari sebuah gelar akademik lebih terkait dengan kemampuannya dalam kontribusi ilmu pengetahuan. Apa yang saya jelaskan disini bukanlah merupakan hal yang baku namun suatu gambaran yang baik mengenai apa yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang memegang suatu kualifikasi akademik.

Seorang sarjana dilatih untuk memahami dasar sebuah bidang ilmu sehingga ia mampu untuk melakukan penelitian secara benar sesuai dengan kaidah metode ilmiah dibawah bimbingan seorang yang memiliki lisensi untuk meneliti. Pekerjaannya tidak harus merupakan suatu kontribusi yang signifikan atau baru dalam bidangnya, bahkan bisa juga dalam bentuk studi literatur secara terpadu sehingga mampu mereproduksi sebuah penelitian dengan kaidah yang benar. Seorang master memiliki kualifikasi akademik yang memungkinkan ia menghasilkan sebuah penemuan baru sesuai kaidah ilmiah berdasarkan metode yang telah ditemukan dengan bimbingan penuh seorang yang memiliki lisensi untuk meneliti. Perbedaan sarjana dan master adalah dalam hal kedalaman berpikir dan kemampuan untuk memodifikasi, menguji, atau mengaplikasikan suatu metode kepada sesuatu yang baru meski masih dalam ruang lingkup ketergantungan dan bimbingan yang intensif dan lebih pada memaksimalkan atau menyempurnakan suatu terobosan yang telah ditemukan oleh orang lain.

Seorang doktor memiliki kualifikasi yang sama sekali berbeda. Doktor adalah gelar akademik tertinggi (Prof. adalah gelar profesi yang melekat pada seseorang yang memegang jabatan akademis dan berakhir begitu jabatan akademisnya sudah selesai sehingga bukan gelar akademik dalam artian yang ketat) yang bisa dicapai oleh seorang pelajar atau scholar. Berbeda dengan dua gelar sebelumnya tuntutan dari orang yang memegang gelar doktor cukup tinggi. Doktor adalah orang yang mampu melakukan suatu terobosan yang sama sekali baru dalam bidang ilmu dibawah 'bantuan' dari seseorang yang memiliki lisensi meneliti. Saya sebut sebagai bantuan, karena peran supervisor atau doktor vater dalam bahasa jerman bukanlah sebagai tutor namun lebih sebagai fasilitator karena seorang kandidat doktor diharapkan memiliki kualifikasi master yakni mampu untuk mencari sendiri dan menguasai materi dasar yang memungkinkan ia mensintesa sebuah gagasan yang bersifat breakthrough atau terobosan baru. Di masa akhir studi doktoral, seorang kandidat doktor harus melebihi kemampuan supervisor dalam bidang ilmu yang ia teliti. Ia harus mampu mempertahankan (defense) gagasannya dibawah serangan Doktor lain dengan argumen yang telak dan penuh keyakinan yang dibangun berdasarkan fondasi pengetahuannya yang kokoh. Faktor terakhir ini seringkali tidak dimiliki oleh mereka yang datang dari negara berkembang seperti Indonesia.

Kendala utama pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan bukan dalam hal kurikulum tetapi kualitas pengajaran yang seringkali tidak menghasilkan kedalaman yang sesuai dengan standar yang memungkinkan seseorang memiliki bekal dasar yang cukup untuk melakukan terobosan kelak. Apa yang seringkali tidak dimiliki oleh pelajar yang datang dari latar belakang pendidikan negara berkembang adalah fondasi ilmu dasar yang kokoh. Konsep dasar yang rapuh menghasilkan ide yang abu abu. Menurut saya kesalahannya tidak berada di tangan siswa tetapi di tangan (mayoritas) doktor yang memegang lisensi untuk mengajari mereka. Sebagai contoh, ilmu fisika adalah ilmu yang keras yang menghendaki seseorang untuk belajar banyak disiplin spesifik, semacam termodinamika, elektrodinamika, fisika statistik, dan mekanika kuantum. Pemahaman interdisiplin ini tidak mungkin diperoleh tanpa mengerjakan latihan (first hand experience) atau mengajar diri sendiri dengan cara meyakini diri sendiri melalui penurunan formulasi literatur yang standard. Penulis sendiri mengakui kekurangannya dalam menguasai fisika secara komprehensif, dan faktor utama adalah (maaf) lemahnya fondasi mutu pendidikan di Indonesia yang dimulai sejak SMP hingga ke perguruan tinggi.

Ambil contoh mahasiswa di fisika di Austria yang ingin menjadi fisikawan teoretik harus menyelesaikan semua perkuliahan grundlagen der physik hingga level 5 atau fisika dasar 5 yang mencakup termodinamika, fisika klasik, listrik magnet, fisika zat padat, fisika statistik dan mekanika kuantum. Sebagai gambaran seorang mahasiswa yang lulus dengan nilai A pada mata pelajaran elektrodinamika haruslah menguasai minimal 60% materi yang ada dalam buku J. Jackson, atau untuk mekanika kuantum harus menguasai 60% dalam buku mekanika kuantum semacam karangan Sakurai padahal isinya sangat teknis. Inilah sebabnya angka DO di jurusan fisika JKU Linz Austria mencapai 80% (juga karena mereka bebas mengambil multidisiplin dan kemudian memilih)! Tapi mereka yang lolos memiliki fondasi fisika dasar yang sangat kuat. Disisi lain mahasiswa fisika di Indonesia memiliki angka DO yang amat rendah, namun (maaf) sangat lemah dalam konsep dasar dan salah satu diantaranya saya alami sendiri. Saat menghadapi satu problem dalam studi doktoral seperti dalam penurunan formulasi dipol dan quadrupol atau penurunan tensor hiperpolarisabilitas menggunakan teori gangguan dalam mekanika kuantum penulis sering geleng geleng kepala karena merasa begitu bodoh, hal yang dianggap lumrah untuk mahasiswa Doktoral tidak selalu dimiliki oleh penulis sehingga banyak waktu dihabiskan untuk mempelajari dasar fisika mulai dari nol. Kalau kita mau jujur dan terbuka, hal hal seperti ini tidak boleh ada pada seorang kandidat doktor.

Rendahnya mutu pendidikan di negara berkembang membuat banyak Profesor di Eropa atau USA enggan untuk membimbing mahasiswa doktoral yang berasal dri sana, disamping perbedaan kultur dan kemampuan komunikasi yang terbatas meskipun itu bukan alasan untuk minder karena belajar itu tidak mengenal usia dan tempat (bisa dimana saja). Sekali lagi itu bukan kesalahan mereka yang belajar tetapi mereka yang mengajar. Bagaimana kita ingin bersaing dalam hal riset kalau mereka yang memegang lisensi riset (doktor) saja kesulitan untuk mengasilkan riset mandiri? Seorang doktor fisika yang kompeten adalah mereka yang mampu menghasilkan riset bermutu secara mandiri dan itu berarti berada dalam tingkatan yang menghendaki fondasi dasar yang kokoh, kreativitas yang tinggi, dan kemampuan untuk menghasilkan terobosan. Itulah makna seorang doktor, ia bukan seseorang yang harus hafal atau tahu segala tentang bidangnya tetapi mampu melakukan penelitian secar mandiri. Ibarat menyetir mobil ia sudah memiliki SIM untuk berkelana secara mandiri. Gelar doktor bukanlah sebuah akhir tetapi awal yang sesungguhnya dari sebuah karir ilmiah. Seorang Doktor yang risetnya mandek ibarat memiliki SIM tetapi tidak digunakan untuk menyetir mobil. Kompetensinya dengan demikian tidak diukur dari ijasah tetapi dari kontribusi ilmiahnya di jurnal peer review atau indeks scopusnya, indeks Hirsch-nya, dll tidak melulu dari jumlah publikasi tapi dari kualitas publikasinya yang dilihat berdasarkan impact factor, atau seberapa besar dampak penelitiannya disitasi orang lain atau pengaruhnya terhadap kemajuan ilmu/teknologi yang ia geluti.

Kesimpulannya, sebuah gelar haruslah dilihat sebagai amanah bukan suatu kesombongan, sebagai pengingat bahwa ia memegang sebuah lisensi dengan tanggung jawab yang berat namun mulia, untuk memajukan ilmu pengetahuan dan membentuk SDM yang handal dan kompeten. Sebuah penemuan memerlukan proses dan ketekunan yang panjang. Sebuah lisensi bukan akhir tetapi awal. Ketika seorang dosen atau profesor memarahi kita atau memberikan soal yang sulit sangat mungkin ia bermaksud untuk mengajari kita bahwa kita harus terus meng-upgrade diri kita agar menjadi seorang ilmuwan yang kompeten. Karena itu semangat riset dan publikasi harus dibarengi oleh semangat belajar yang tinggi agar tidak dimentahkan oleh para peer reviewer yang sejati dan kadang ganas sehingga berujung pada kekecewaan.

Penulis masih berada dalam tahap untuk memperoleh lisensi riset, saat itu tiba sebuah awal baru dimulai, medan perang yang sebenarnya menunggu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H