Dalam Islam kewajiban belajar jelas tertuang pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama tersebut secara tegas mengandung perintah bahwa setiap umat wajib belajar, mencari pengetahuan dengan landasan keimanan kepada Allah SWT. Selanjutnya belajar sekaligus menjadi tugas pokok tiap umat beragama.

Pada prosesnya belajar memiliki banyak jenis dan metode, masing-masing umat bebas memilih dan menentukan kepada siapa, dengan cara apa ia akan belajar. Umumnya pilihan-pilihan tersebut bergantung kebutuhan masing-masing. Jika kita merasa perlu memahami konsep dan tata cara ibadah, maka tentulah kita mencari seseorang yang bisa dipercaya, serta kemampuannya dalam menjelaskan sekaligus menjalankan ibadah tidak dapat diragukan sedikitpun.

Sejak kedatangan hingga perkembangannya, Islam merupakan agama yang tumbuh dengan berbagai situasi jaman. Kondisi jaman yang terus berubah menimbulkan berbagai tafsiran dan cara beragama yang cukup beragam di kalangan umat Islam. Merebaknya pusat-pusat pembelajaran Islam, baik itu perguruan tinggi, kursus-kursus Al-quran, majelis dzikir, organisasi, partai, hingga tokoh-tokoh dan ahli-ahli agama, merupakan sarana bagi umat Islam untuk belajar memahami agama Islam secara sempurna, meskipun keberadaan dari masing-masing pusat pembelajaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan atau latar belakang pendiriannya.

Kehadiran para ulama, ustadz dan ahli-ahli agama dilihat sepintas memberi kesan religius yang cukup tinggi di kalangan umat Islam, namun kesan tersebut kadang tak sebanding dengan fakta yang ada. Kritik yang tak jarang berujung konflik, kadang bermunculan sebagai konsekuensi dari beragamnya pemahaman dan sumber belajar yang diperoleh. Masih bisa dimaklumi, jika yang diperdebatkan adalah perbedaan metode dan pemahaman umat mengenai satu jenis masalah, namun beberapa kalangan justru mempermasalahkan keabsahan nasab/keturunan seorang ulama/kyai atau guru yang dijadikan rujukan oleh sekelompok umat.

Pertentangan antar para pengikut ulama/guru agama tak bisa dihindari ditengah merebaknya keinginan umat Islam untuk memahami agamanya. Tak bisa dipungkiri pertentangan tersebut kadang berujung pada munculnya label-label negatif yang dilekatkan pada kelompok atau ulama/kyai/ustadz tertentu. Umumnya label negatif itu didasarkan pada penelusuran mengenai nasab atau keturunan seorang ulama/kyai/ustadz dan bukan pada metode keilmuannya. Maka jangan heran jika ada seorang ulama besar yang otoritas keilmuannya sangat mumpuni, justru garis keturunannya dipermasalahkan hanya karena umat menyapa beliau dengan sapaan-sapaan tertentu. Disadari atau tidak, bahaya yang muncul dari model kritik semacam ini adalah matinya akal pikiran yang dijadikan sebagai dasar utama untuk menjadi manusia waras. Dalam kancah keilmuan baik akademik maupun non akademik, nasab atau keturunan seseorang sebetulnya tidak wajib dipertanyakan, karena pengetahuan bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja, para pencari ilmu sejati tentu bisa mengambil pelajaran dari apapun yang ada di dunia ini.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan sederhana, tentang apakah kita berkepentingan terhadap nasab/keturunan seorang ulama ataukah pada pengetahuan yang diajarkannya? Jika yang kita butuhkan adalah nasab/keturunannya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan kepentingan yang sedang kita perjuangkan, maka kemungkinan kita bukanlah termasuk orang-orang yang sepenuhnya mencintai pengetahuan, sekaligus kita wajib kembali mempelajari substansi wahyu yang pertama kali diterima junjungan kita Rasulullah SAW, adakah kita sudah memaknainya secara benar.

Tapi, jika kita butuh pengetahuan, maka naluri ingin belajar akan muncul begitu saja, apapun latar yang melingkupinya, di situasi sosial yang makin beringas kadang muncul kekeliruan dalam menafsir jenis pengetahuan yang diperoleh. Kita mengira telah sampai pada satu pemahaman yang komprehensif akan sesuatu, tapi pada kenyataannya yang diperoleh hanyalah daftar garis keturunan seseorang dan bukan sanad keilmuan yang ditekuninya atau minimal sederet pemikiran-pemikirannya. Bukankah ini mustahil disebut sebagai ilmu? Orang berilmu dan orang yang berasal dari keturunan baik-baik tentu memiliki derajat yang berbeda, dan kita tetap bisa belajar dari keduanya, dan merupakan berkah tersendiri jika kita kebetulan belajar dari satu orang yang ahli di bidangnya (agama) sekaligus berasal dari keturunan yang amat dimuliakan umat Islam.

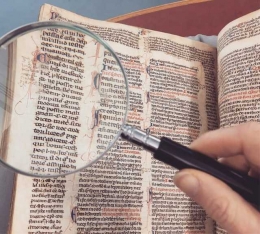

Dalam proses belajar di dunia akademik hal yang paling diutamakan adalah seorang pengajar wajib mengajar sesuai bidang/spesifikasi keilmuan yang ditekuninya, dibuktikan dengan ijazah/sertifikat. Dengan demikian kemampuannya mengenai satu bidang ilmu terverifikasi secara akademik, walaupun kualitas pembelajaran dan materi yang diberikan menjadi persoalan tersendiri. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki kemampuan dalam mengajarkan nilai-nilai agama dan ilmu-ilmu lainnya, tapi tidak dibuktikan dengan ijazah maupun sertifikat dan medali-medali, dengan apa kita mesti percaya bahwa ia mampu, apakah cukup dengan kata-kata. Pertanyaan, dari mana ia belajar, akan muncul dengan sendirinya.

Satu hal yang kadang luput dari perhatian mereka yang haus akan ilmu-ilmu agama yakni jarang mencari asal usul keilmuan atau sanad keilmuan seseorang yang dipanggil ulama, kyai, ustadz, habib dan sebagainya. Dengan mengetahui sanad keilmuan, kita bisa meyakini bahwa apa yang diajarkan bukan hasil rekayasa, melainkan memiliki landasan pijak yang kuat, sekaligus menambah wawasan tersendiri tentang latar belakang satu cabang ilmu. Kita tidak bisa memahami Alquran secara mendalam hanya dengan membaca terjemahannya, karena dari segi kebahasaan Alquran membutuhkan tafsiran dari ahli-ahli bahasa, demikian pula seorang ulama tidak bisa menetapkan satu hukum tanpa mengetahui latar belakang turunnya Alquran. Maka, kita memerlukan ahli tafsir, ahli bahasa, ahli sejarah Islam sekaligus agar pemahaman kita menjadi utuh. Lalu, masihkah kita harus mendebatkan nasab/keturunan seorang ahli agama jika untuk belajar Alquran saja kita memerlukan banyak ahli?

Jadi, sekali lagi, tanyakanlah kembali pada diri pribadi kita, apakah yang lebih menarik, asal usul keturunan seseorang ataukah asal usul keilmuan yang ditekuninya? Untuk menjawabnya, saya kira tergantung kepentingan kita sendiri. Mereka yang lebih suka atau lebih tertarik pada keturunannya kemungkinan sedang dalam proses pencarian pendamping hidup atau jodoh, bukan pengetahuan. Tapi, mereka yang fokus atau tertarik pada ilmu yang diajarkan, bisa dipastikan adalah para pencari pengetahuan sejati, mereka inilah yang mulai sulit ditemui di dunia ini. Pencari pengetahuan sejati bisa berlapang dada menerima kelebihan dan kekurangan seseorang, karena yang dibutuhkan adalah pengetahuan. Sementara para pencari jodoh pastilah melekatkan syarat tertentu terutama asal usul atau nasab seseorang. Bedanya jelas dan mudah, tapi kepentinganlah yang membuatnya menjadi kabur dan susah.

Wallahu'alam