Pers mahasiswa tampaknya belum menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) alternatif bagi mahasiswa baru. Pers mahasiswa belum menunjukkan taring-taringnya. Bagi mahasiswa baru atau dosen, pers mahasiswa dianggap kurang seksi dibandingkan lembaga eksekutif mahasiswa atau UKM kesenian. Padahal pers mahasiswa tidak hanya mendidik mahasiswa untuk menjadi jurnalis, namun setidaknya menjadikan mahasiswa pandai menulis dan peka terhadap lingkungan.

Pers Mahasiswa sebenarnya mempunyai sejarah panjang di negeri ini. Pers mahasiswa pertama didirikan oleh para mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda pada dekade 1920-an. Pers mahasiswa itu berwujud majalah berjudul “Indonesia Merdeka”. Majalah ini merupakan organ resmi organisasi mahasiswa “Perhimpoenan Indonesia” yang didirikan mahasiswa-masing Hindia Belanda di Negeri Belanda. Majalah ini dengan rutin terbit untuk mensosialisasikan gagasan tentang Indonesia Merdeka. Bung Hatta rajin menulis di media ini. Sampai akhirnya diketahui oleh intel Belanda yang menyebabkan Bung Hatta dan beberapa kawannya di penjara.

Sedangkan di tanah air sejumlah perkumpulan pelajar daerah mendirikan persnya masing-masing, seperti Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Java. Namun organisasi tersebut masih membawa nama daerah belum menjadi pers yang mendukung keindonesiaan. Baru “Indonesia Merdeka” yang benar-benar menyuarakan aspirasi keindonesiaan. Selanjutnya banyak aktivis pergerakan yang terjun menjadi wartawan atau mendirikan surat kabar. Surat-kabar berisikan propaganda untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah Belanda. Tentu saja, Belanda menjadi sangat gusar.

Pers telah menjadi alat perjuangan, bukan sesuatu yang bersifat komersil belaka. Hal itu didukung oleh suasana pergerakan kemerdekaan yang sangat dinamis. Para aktivis pergerakan kemerdekaan pada waktu adalah para intelektual yang gemar menulis baik non-fiksi maupun fiksi. Tak sedikit aktivis yang menulis roman yang bernuansa pergerakan. Lihat saja Abdoel Moeis dengan “Salah-Asuhan”, Semaoen dengan “Hikayat Kadiroen”, Hamka, dan sebagainya. Roman-roman tersebut tidak hanya menceritakan masalah percintaan, tetapi juga pergolakan batin, kegelisahan, dan kegusaran, serta kepedulian mereka terhadap golongan kecil yang selalu ditindas pengusaha dan penguasa.

Pers mahasiswa merupakan tempat yang baik untuk belajar menulis. Aktivis pers mahasiswa bisa menulis apa saja, sebebas-bebasnya tanpa terikat oleh pangsa pasar. Memang pada masa Orde Baru, pers mahasiswa dikekang oleh Negara, tapi pers mahasiswa menjadi alternatif bacaan bagi masyarakat. Apa yang tidak bisa diberitakan pers umum bisa dimuat oleh pers mahasiswa. Selain itu, pers mahasiswa menjadi wadah Candradimuka bagi para intelektual dan aktivis politik. Tak jarang, pers mahasiswa mendapat teguran dan sanksi dari rektorat atau instansi di atasnya.

Ini artinya pers mahasiswa mempunyai kemampuan mempengaruhi mahasiswa umumnya. Tulisan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari peluru. Tulisan mempengaruhi masyarakat melintasi ruang dan waktu. Sepanjang pemerintah Indonesia dari Orde Lama sampai Orde Baru, tercatat ada beberapa generasi pers mahasiswa yakni pers mahasiswa 1960-an, 1970-an, dan 1980-an.

Pers mahasiswa di era 1960-an berkutat dalam masalah ideologis dan politis dalam rangka melawan PKI dan kekuasaan otoriter Soekarno. Pada masa ini, hubungan mahasiswa dan militer sangat harmonis. Pers mahasiswa yang terbit pada waktu itu, antara lain: “Harian KAMI” (Jakarta) dan “Mahasiswa Indonesia” (Bandung). Pada waktu pers mahasiswa mengkritik kekuasaan Orde Lama yang kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Perang wacana antar kelompok mahasiswa komunis dengan yang bukan komunis pun berlangsung di media ini.

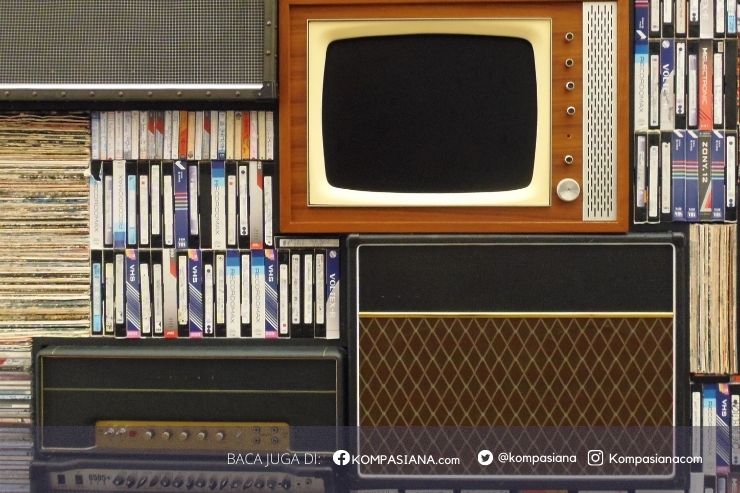

Sementara itu di era 1970-an pers mahasiswa terbit untuk mengkritisi masuknya investasi asing dan korupsi. Namun yang paling utama adalah kritik terhadap Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Presiden Soeharto yang telah berkuasa dua periode menunjukkan kebijakan yang lebih pro-asing ketimbang pro-rakyat. Mahasiswa mencemaskan praktek korupsi di sekeliling Presiden Soeharto. Mochtar Loebis mantan pemimpin redaksi “Indonesia Raya” mendukung gerakan mahasiswa. Entah kenapa, gerakan mahasiswa berubah menjadi aksi massa yang akhir mengamuk di luar kendali dan menghancurkan barang-barang elektronik dan mobil-mobil buatan Jepang. Massa nyaris menghancurkan pusat elektronik Glodok. Akhirnya ABRI turun dan membubarkan massa.

Sejumlah aktivis mahasiwa UI ditangkap seperti Hariman Siregar dan Judilherry Rustam. Salah-satu media mahasiswa yang terbit pada waktu itu adalah harian "Salemba". Sedangkan pada dekade 1980-an, pers mahasiswa lebih banyak fokus ke kampus masing-masing karena represi penguasa yang amat kuat. Pada dekade 1990-an, muncul kembali pers mahasiswa yang masih menyoroti masalah politik. Puncak perjuangan pers mahasiswa adalah gerakan mahasiswa 1998 untuk menurunkan Presiden Soeharto. Di UI terbit buletin “bergerak!” dan “Gugat” di UGM. Kedua media ini dengan aktif menerbitkan berita-berita seputar pergerakan mahasiswa.

Pasca jatuhnya Presiden Soeharto dan sesudahnya, pers mahasiswa mulai kehilangan arah. Beberapa tetap berdiri dengan mempertahankan format lama. Beberapa di antaranya mencari format baru.

Ketika era digital masuk, pers mahasiswa berusaha masuk ke dunia on-line. Namun tanggapan mahasiswa tidak seperti dulu lagi. Di era digital ini, pers mahasiswa mau tidak mau harus beradaptasi. Sejumlah perubahan telah dilakukan. Namun ciri khas pers mahasiswa sebagai pers perjuangan tidak boleh hilang begitu saja. Pers mahasiswa tidak bertujuan komersil. Upaya mencari dana dengan mengerjakan proyek setidaknya dilakukan dengan tetap menjaga idealisme.