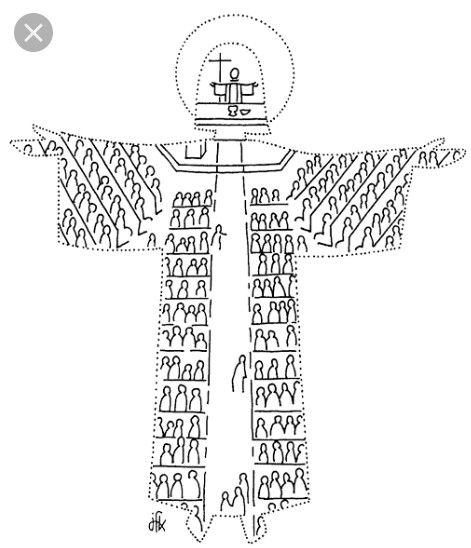

Konsili Vatikan II, jelas dan tegas menandaskan bahwa Gereja adalah umat Allah. Itu berarti, awam, biarawan-biarawati, kaum tertahbis mulai dari diakon hingga uskup, juga adalah umat Allah. Mengapa demikian? Karena hanya Kristuslah Mempelai Laki-Laki dan Gereja adalah mempelai wanita.

Pemahaman seperti ini nampaknya mudah saja tetapi dalam perjalanan, menimbulkan banyak persoalan. Gereja, lebih sering dipahami sebagai urusan orang-orang khusus; biarawan-biarawati, kaum tertahbis, suster, frater, bruder dan seminaris.

Tidak heran, persoalan-persoalan yang ditimbulkan secara personal oleh orang-orang khusus, lantas dipahami begitu saja sebagai bentuk "kesalahan" Gereja pada umumnya, sehingga mudah menimbulkan kekecewaan terhadap Gereja. Sebagai akibatnya, orang bisa saja suam-suam kuku terhadap kegiatan-kegiatan gerejani dan bahkan lebih ekstrim lagi menimbulkan sikap antipati terhadap pelayanan Sakramen dan Pewartaan Sabda.

Pemahaman seperti di atas, di satu sisi memberi catatan kritis dan penting agar orang-orang yang dipanggil secara khusus, semampu mungkin menunjukkan prinsip dan keteladanan hidup sesuai cita rasa Gereja yakni orang yang beriman, ia menghasilkan perbuatan baik dari perbendaharaan imannya.

Tuntutan hidup baik dan benar memang perlu dihayati dan dilaksanakan otomatis oleh orang-orang khusus (baca : kaum terpanggil) mengingat bahwa tugas yang mereka jalani memang membutuhkan kesaksian hidup yang baik, tetapi upaya membatasi (marginalisasi pemahaman) arti Gereja hanya pada orang-orang terpanggil, perlu dinilai sebagai suatu kekeliruan dan kemunduran. Mengapa demikian? Sebab pemahaman seperti itu mengembalikan kita pada Konsili Vatikan I, di mana urusan Gereja seluruhnya dipahami sebatas urusan orang-orang terpanggil.

Seringkali terjadi bahwa kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah (baca: seorang pastor), lantas, mudah saja dipahami sebagai kesalahan Gereja. Ataupun ada kebijakan yang keliru dari seorang ketua yayasan (baca : seorang pastor), lantas dinilai sebagai "kesalahan" Gereja pada umumnya.

Ataupun seorang pastor terlibat dalam politik praktis, lantas dipahami seolah-olah Gereja terlibat dalam politik praktis.

Memang seorang kaum tertahbis, dilarang oleh ajaran Gereja untuk berpolitik praktis tetapi kalaupun itu terjadi (tentu tidak diharapkan), tidak serta-merta Gereja lalu dinilai telah salah langkah.

Kaum tertahbis mengemban tugas ex officio untuk mewartakan kebenaran ajaran Gereja dan mempertahankannya, tetapi Gereja pada prinsipnya adalah persekutuan umat, yang menuntut tanggung jawab bersama.

Sebagai wujud tanggung jawab bersama, umat Allah perlu bersikap kritis menempatkan persoalan; mana persoalan yang sifatnya personal dan mana yang merupakan persoalan Gereja pada umumnya.