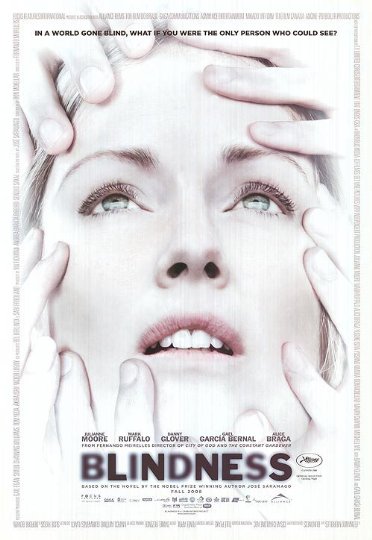

“Kupikir kita buta, buta tapi melihat. Orang buta yang bisa melihat, tapi tidak melihat.” Itu sepenggal percakapan dalam dialog terakhir dalam buku ini.Buku berjudul Blindness yang meraih penghargaan Nobel kesusastraan 1998 ini menghantam hati, memaksa kita berpikir apakah kita juga ternyata buta. Jose Saramago mempublikasikannya pertama kali pada 1995. Namun hingga kini relevansi dengan realitas kehidupan manusia sekarang masih pas. Realitas bahwa manusia yang tidak menghargai humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang dikecam oleh Saramago, disampaikan melalui novel ini.

Di satu perempatan lalu lintas sebuah mobil tak bergerak saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Si pengemudi, berusia 38 tahun, mendadak buta. “Rasanya seperti terjebak dalam kabut atau jatuh ke lautan susu,” ungkapnya. Tak ada tanda-tanda ia akan buta sama sekali dan tak pernah ia punya riwayat penyakit mata. Seorang lelaki membantu ia kembali ke rumah.

Di rumah si pengemudi memutuskan untuk tidur sejenak dengan harapannya penglihatannya kembali normal ketika ia terbangun. Kepulangan istrinya kemudian yang membangunkannya, tapi matanya tetap buta. Hampir frustrasi si pengemudi pasrah, “Jika aku harus terus seperti ini, lebih baik aku mati.”

Di rumah sakit, dokter mata yang dijumpai si pengemudi dan istrinya tak menemukan masalah apa-apa, semua terlihat normal. Si dokter mendapat hal yang tak lazim. Sepanjang pengalaman praktiknya bertahun-tahun tak pernah ia temui kejadian yang menimpa si pengemudi. Bahkan ia berani mengatakan kasus kebutaan mendadak seperti itu tak pernah dikenal dalam sejarah ilmu kedokteran.

Di rumah, si dokter mulai memikirkan kemungkinan penyakit yang dialami si pengemudi. Dugaan awalnya agnosia dan amaurosis. Kasus agnosia berarti si pasien tidak kehilangan daya visualnya, namun otaknya tak mampu mengidentifikasi objek yang dilihat. Bila kasusnya amaurosis harusnya si pasien melihat segalanya gelap dan hitam, bukan putih. Dokter tak menemukan solusi, justru ia mendapati penglihatannya mendadak hilang digantikan oleh lautan susu, persis seperti yang dialami pengemudi.

Di kota mendadak sejumlah orang lain ikut buta. Menanggapi situasi ini, seorang Menteri memutuskan mengisolasi para warga kota yang buta, termasuk si pengemudi dan si dokter ke sebuah bangsal militer. Ini untuk menghindari tertularnya kebutaan pada warga lainnya. Mirip praktik kuno zaman kolera dan demam kuning. Kapal-kapal yang terjangkit dan dicurigai membawa penyakit menular harus tetap berada di tengah laut sampai 40 hari.

Sejumlah warga buta mulai menjalani kehidupan bak neraka di bangsal ini. Segala aktivitas alamiah manusia seperti makan, buang air, dan tidur harus dilakukan dengan perasaan, insting, dan suara. Suara adalah penglihatan bagi orang yang tak bisa melihat. Di tengah keputusasaan, si dokter berdoa agar Tuhan mengembalikan penglihatan mereka bahkan jika hanya untuk melihat bayang-bayang suram. Penglihatan normal hanya mereka rasakan ketika bermimpi. “Kalau ini mimpi, aku tak ingin bangun lagi,” doa mereka yang hampir putus asa.

Semakin hari keadaan semakin kejam, kasar dan kacau. Para penghuni bangsal yang buta, kecuali istri dokter yang tak terjangkit kebutaan namun ikut berada di bangsal, kembali bersikap bak manusia primitif, tak mengenal adab.

Pada akhirnya seluruh kota dijangkiti kebutaan. Orang-orang bertindak semakin brutal, mencari makanan di mana saja, menjarah toko atau rumah dimana saja yang ditemukan. Hanya istri sang dokter yang tetap mampu melihat. Atas kelebihan yang ia punya, ia membantu melayani beberapa orang buta untuk makan, tidur, dan mandi.

Jose Saramago menulis buku yang berjumlah 17 bab ini dengan kesan suram. Pembaca disuguhkan kondisi memprihatinkan dari orang-orang buta ditengah ketakpastian. Tak ada kemungkinan harapan sama sekali atas apa yang dialami para orang buta ini akan sembuh.

Pada akhirnya memang tidak ada penjelasan sama sekali atas apa penyebab ilmiah atas kebutaan yang terjadi. Ini bisa dipahami karena memang Saramago tak menjadikan hal ini sebagai unsur terpenting dalam buku ini. Ia pun tak menyebut nama tokoh, nama tempat dan negara, dan lainnya. Saramago tampaknya hendak menggambarkan pada pembaca apa yang terjadi dalam hubungan manusia saat kebutaan melanda. Dalam buku ini ia menggambarkan kebutaan dalam artian fisik/visual, tak bisa melihat sesuatu yang nyata.