Beberapa bulan belakangan ini, kata-kata "Pribumi" menjadi kata yang banyak dibicarakan dan di pakai. Padahal sudah ada peraturan untuk tidak menggunakan kata tersebut karena mengandung konotasi diskriminasi etnis. Penghapusan kata "Pribumi" atau "Inlander" sesungguhnya sudah dihapuskan oleh sekolah kedokteran Belanda, bernama Stovia, yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penghapusan tersebut karena dianggap menghina dan diskriminatif, sehingga diganti dengan kata "Bumiputera".

Lucunya, atau bodohnya? Kata "Pribumi" ini kembali dipakai di masa sekarang. Dan kembali dikaitkan dengan etnis yang 'dianggap' sebagai Non-Pribumi, seperti etnis Tionghoa atau Cina. Apakah etnis Tionghoa atau Cina itu Non-Pribumi? Ayo kita selusuri dari catatan sejarah bangsa.

Dari berbagai catatan sejarah, bangsa Cina sudah berada di nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Fa Hien, seorang pendeta dari Tiongkok, dikabarkan singgah di Pulau Jawa dalam perjalanan ke India, antara tahun 399 sampai 414. Kemudian Sun Yun dan Hui Ning mengikuti jejaknya 100 tahun kemudian. Dan di abad 671 M, pendeta I-Tsing singgah di Sriwijaya untuk memperdalam ilmu agama Buddha sebelum melanjutkan pelajarannya di India.

Dan di tahun 992 M, para pendeta dari Tiongkok dan saudagar yang berdagang rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, kembali mengunjungi nusantara setelah kekacauan di kekaisaran Tiongkok mereda. Setelah itu, tidak ada catatan yang jelas mengenai keberadaan orang Tiongkok di nusantara, kemungkinan sebagian besar dari mereka sudah berakulturasi dengan penduduk lokal nusantara.

Catatan sejarah kemudian menceritakan bahwa pada tahun 1280-1367, terjadi invasi pasukan Mongol ke nusantara, sebagai bagian dari invasi Mongol, yang dipimpin Kubilai Khan dari Dinasti Yuan, ke semua kerajaan di nusantara.

Pasukan ini terdiri dari 20.000 orang yang direkrut dari Hokkian, Kiangsi, dan Hukuang. Pasukan ini kemudian membantu Raden Wijaya untuk menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Setelahnya, banyak diantara pasukan ini yang memilih tetap berada di Kerajaan Majapahit dan menjadi bagian dari perkembangan teknologi di Kerajaan Majapahit, seperti senjata (mesiu), uang, dan pembuatan kapal.

Pada 15 Juli 1405, armada Tiongkok kembali ke nusantara. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, armada ini bukan untuk invasi kerajaan-kerajaan di nusantara, melainkan untuk membuka hubungan persahabatan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di nusantara. Terhitung selama 1405-1433, armada Laksamana Cheng Ho mengunjungi nusantara beberapa kali. Beberapa awak armada pun memutuskan tinggal di tempat mereka singgah, dan berakulturasi dengan penduduk setempat.

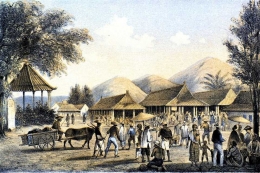

Ketika penjelajah dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke nusantara untuk mencari rempah-rempah, banyak pedagang Cina yang sudah datang terlebih dahulu ke nusantara, dan berdagang rempah-rempah dengan penduduk setempat, dengan sistem barter, dengan sutra, kertas, keramik, dll. Bahkan dalam catatan penjelajah Portugis, di Kepulauan Maluku, ketika para pedagang Cina datang dengan membawa keramik-keramik, banyak diantara para penguasa di tempat tersebut yang menukarkan pala, cengkeh, dan kenari, dengan keramik-keramik tersebut. Keramik-keramik tersebut kemudian digunakan untuk upacara adat seperti pernikahan dll. Peninggalan tersebut masih bisa ditemukan sampai sekarang, dan terjadilah yang namanya akulturasi.

Sementara di Batavia, kawasan Pekojan, merupakan saksi terhubungnya antara pedagang-pedagang Cina dengan pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang lainnya. Bahkan mereka secara gotong royong mendirikan sebuah masjid kecil yang dinamakan Langgar Tinggi (1829 M), yang juga kerap dijadikan penginapan bagi para pedagang yang kelelahan. Batavia, kota 'modern' pertama di nusantara dibangun oleh Souw Beng Kong, seorang saudagar kaya dari Banten, atas permintaan Gubernur Jendral VOC pertama, J.P.Coen.

Awalnya Sultan Banten tidak mengijinkan Souw Beng Kong untuk membantu VOC membangun Batavia, karena pedagang-pedagang Cina seperti Souw Beng Kong inilah yang menghidupkan perniagaan di Banten. Souw Beng Kong kemudian mengajak keluarga dan teman-temannya bersama-sama membangun Batavia. Mereka sebagian besar merupakan pedagang, tukang batu, tukang kayu, tukang jahit, dan nelayan. Para orang-orang Cina di Batavia ini tidak memiliki isteri, dan menikah dengan perempuan lokal, sebagian besar Bali dan Jawa, yang kemudian mendidik anak-anak mereka dengan cara Cina.