Terdapat banyak hal yang menarik apabila menyimak kembali kehidupan budaya pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia (dahulu bernama Hindia Belanda) pada abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20. Dalam ranah kebudayaan, masa kolonialisme Belanda ditandai dengan terjadinya percampuran budaya antarbangsa yang berlangsung dalam kurun abad ke-17 hingga puncaknya pada abad ke-19. Orang-orang Belanda terkesan adalah salah satu elemen masyarakat kolonial yang punya peran dalam memunculkan banyak wujud budaya baru –yang bahkan beberapa masih eksis hingga saat ini– sebagai hasil akulturasi yang berlangsung lama itu. Namun, sebenarnya kebiasaan dan budaya pribumilah yang memengaruhi kehidupan mereka di negeri tropis. Hanya saja orang-orang Belanda-lah yang kemudian memodifikasinya sesuai selera mereka. Di antara hasil dari akulturasi budaya antara budaya pribumi dengan budaya Belanda itu adalah kebiasaan makan yang diberi nama rijsttafel.

Rijsttafel adalah istilah yang amat populer di Hindia Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Rijst berarti “nasi” dan tafel yangsecara bahasa sebenarnya berarti “meja” namun lebih diartikan sebagai “hidangan.” Kedua kata itu dipadukan lalu dihasilkanlah kata rijsttafel. Istilah ini kemudian dipakai dan dikenal oleh orang Belanda dan keturunannya dari generasi-generasi terhadap hidangan Indonesia yang ditata komplet di atas meja makan.

Embrio rijsttafel ini diperkirakan muncul sejak awal abad ke-19. pada masa tersebut orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia umumnya adalah para pria yang hidup sendiri di negeri koloninya tanpa istri dan anak-anak mereka. Kondisi ini jelas menyulitkan kehidupan biologis mereka, salah satunya adalah dalam hal makan sehari-hari. Di negeri jajahannya, sulit bagi mereka untuk menemukan makanan Eropa. Hal ini disebabkan, selain tidak adanya kaum wanita Eropa yang biasa mengurus hidupnya, juga disebabkan sulitnya menemukan bahan-bahan makanan Eropa tersebut. Jarak tempuh pelayaran laut yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya serta belum ditemukannya teknologi pengawetan bahan makanan sebelum tahun 1870, membuat bahan makanan Eropa begitu langka adanya; sekalipun ada umumnya sangat mahal sekali. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka mereka mengawini wanita-wanita pribumi yang masa itu dikenal dengan penamaan “nyai-nyai” untuk mengurus hidup mereka. Di tangan para nyai inilah, pria-pria Belanda tersebut terbiasakan untuk makan nasi berikut hidangan lokal pribumi.

[caption id="attachment_81001" align="aligncenter" width="495" caption="Cover Buku Memasak Onze Rijsttafel karya E.W.K. Steinmetz"][/caption]

Barulah pada paruh kedua abad ke-19, terutama sejak tahun 1870 ketika bertambah besarnya arus kedatangan bangsa Eropa akibat pembukaan Terusan Suez pada 1869, turut mengubah kehidupan sosial budaya di Hindia Belanda. Terjadi perkumpulan kembali (samenleving) antarsanak famili di kalangan orang-orang Belanda. Hal ini membuat suatu perubahan besar bagi kehidupan mereka di negeri jajahan, khususnya dalam hal kebiasaan makan. Mereka pun menjadi lebih sering untuk makan makanan Belanda. Namun kebiasaan makan nasi justru tidak mereka hilangkan, malah orang-orang Belanda mengangkatnya menjadi lebih spesial dalam tradisi makan yang dinamakan mereka rijsttafel itu.

Selain di rumah, sarana seperti hotel, restoran, pasanggrahan, dan societeit (tempat perkumpulan) yang makin menjamur pada akhir abad 19 menjadi tempat-tempat utama dilangsungkannya rijsttafel. Satu hal yang patut digarisbawahi dari rijsttafel di sini adalah kemasyhuran serta keeksotisannya, sehingga membuat para turis yang berkunjung ke Hindia Belanda penasaran untuk menikmatinya.

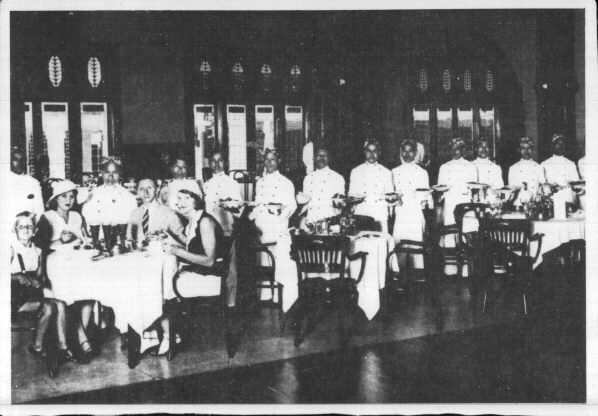

Bayangkan saja, untuk melayani para tamu di tempat-tempat tersebut di atas membutuhkan tenaga pelayan pribumi yang berjumlah rata-rata 30 hingga 40 orang dengan memakai pakaian ala Jawa berpadu Eropa. Mereka bertugas membawa sekitar 40 hingga 60 jenis masakan.

Komposisi hidangan biasanya terdiri atas: nasi, sayur-sayuran (seperti sayur lodeh, sayur asem, dan sup); hidangan pelengkap (seperti daging, ikan, telur, sambal-sambalan dan acar); kerupuk, pisang goreng hingga buah-buahan. Hidangan lebih didominasi oleh citarasa pribumi (utamanya dari Pulau Jawa). Meski begitu, dalam perkembangannya variasi makanan pun bertambah, seperti dari kuliner China maupun Belanda sendiri.

Hotel terkemuka seperti Des Indes di Batavia serta Savoy Homan dan Beau Sejour (Lembang) di Bandung, tercatat adalah contoh hotel yang menyediakan menu dan pelayanan ala rijsttafel. Memang di rumah-rumah orang Belanda yang kemudian menulari gaya hidup orang pribumi dan orang China yang kaya, tradisi rijsttafel adakalanya dilakukan, namun dalam skala pelayanan dan hidangan lebih kecil dan sederhana.

[caption id="attachment_80999" align="aligncenter" width="598" caption="Rijsttafel di Hotel Savoy Homann, Bandung ca. 1930"]

Akhirnya pada dasawarsa tahun 1940-an, tradisi makan rijsttafel mulai menyusut seiring berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yang digantikan kekuasaan militer Jepang di Indonesia. Semakin meningkatnya semangat nasionalisme membuat banyak orang Indonesia masa 1942 menolak kebudayaan dan kebiasaan orang-orang Belanda, termasuk salah satu diantaranya adalah rijsttafel. Meski begitu, tanpa disadari banyak unsur budaya makannya yang memberikan warisan bagi kuliner Indonesia. Bukan hanya makanan berupa perkedel (dari frikadel), semur (smoor), dan suar-suir ayam (zwartzuur) saja, namun pengubah-suaian tradisi makanini kemudian dapat dilihat dari prasmanan sebagai gaya penyajian yang dipakai masyarakat Indonesia masa sekarang.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H