Ketika menulis ini, sungguh, saya merasa bagaikan butiran debu.

Bapak saya baru saja berulangtahun, dan sebulan lalu, ketika sedang melakukan ritual berburu komik di salah satu area di Jakarta, saya melihat satu buku tebal dengan sampul kumal. “Dibawah Bendera Revolusi”, judulnya. Bukan salah ketik atau ejaan, memang tulisannya “dibawah” dan bukan “di bawah”.

Buku itu adalah kumpulan tulisan Bung Karno. Hadiah yang saya beli untuk Bapak, dan kemudian iseng-iseng, saya numpang baca. Buku tersebut terbitan tahun 1964, tulisannya masih ejaan lama, beberapa berbahasa Belanda. Anehnya, saya tidak bisa berhenti membacanya sambil ber-aaahh ooohh di sana sini.

Itu sebabnya saya merasa sungguh kecil, hendak menulis mengenai gagasan dan pemikiran seorang orator ulung, proklamator, dan kini di benak saya, beliau adalah penulis yang luar biasa dan visioner.

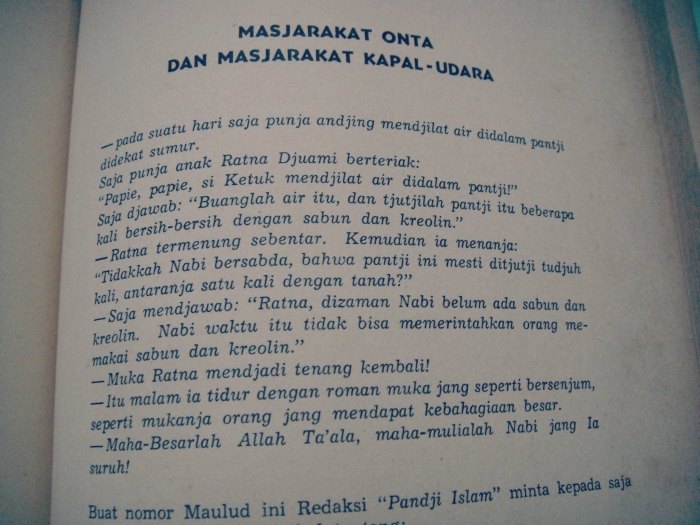

Dibawah Bendera Revolusi (DBR) adalah kumpulan tulisan Bung Karno sejak tahun 1926 yang dipublikasikan di berbagai ‘koran’ dan ‘majalah’ saat itu. Tema tulisannya gado-gado, tipe yang saya suka, mulai dari politik, agama, hingga pendidikan. Meski temanya berbeda-beda, semuanya memiliki ritme dan napas yang sama: kedalaman pikir Bung Karno dan artikulasi bahasa yang sungguh cermat.

Mengapa saya menyebut Bung Karno sebagai seseorang yang visioner? Tak lain dan tak bukan karena ide dan gagasan yang tertuang dalam DBR ini masih relevan dan bahkan mencengangkan untuk ukuran masa sekarang.

Di tulisan “Dimanakah Tindjumu?”, Bung Karno menyoroti masalah kepadatan penduduk, terutama di Pulau Jawa. Overpopulasi akan menimbulkan masalah agraria, karena pada dasarnya penduduk Pulau Jawa hidup dari bertani, dari tanah yang subur; dan masalah agraria akan memicu kemelaratan penduduk. Industri saat itu, industri gula, dianggap sebagai industri yang ‘menyelamatkan’ karena menyerap banyak pekerja, namun Bung Karno secara tajam melihat bahwa seharusnya kita memerangi industri gula, karena industri membuat petani menjadi buruh karena lebih memilih menyewakan lahannya untuk tanaman tebu, karena pabrikan gula itu memaksa tanaman pokok dikesampingkan karena pergiliran air: tebu di waktu siang, padi di waktu malam. Bung Karno menyerukan untuk ‘memerangi’ industri gula.

Dari kisah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Bung Karno tidak memilih untuk menulis dengan sedih dan berduka. Beliau berseru, “tidakkah menyedihkan hati kiranya, bila satu pihak membela sampai habis-habisan, sampai dimasukkan penjara atau diasingkan, sampai dimasukkan neraka jahanam, sedang pihak yang dibelanya tidak tahu akan menghargai pembelaan itu, tak tahu akan menyambut pengorbanan itu, dan tinggal enak-enak sahaja atau hanya bekerja setengah-setengah?”

Beliau sadar, bahwa yang namanya pengorbanan tidak ada yang sia-sia. No sacrifice is ever wasted.

Ada seseorang yang mengirim surat pada Bung Karno, menyebutnya sebagai seorang yang “dinamis”, sebuah metafor atau istilah yang setelah saya baca kisahnya sampai akhir, pada masa itu sepertinya sepadan dengan kata ‘radikal’ di masa sekarang. Pola pikirnya yang tidak ‘tedeng aling-aling’ memang bisa jadi membuat beliau dianggap tidak sesuai zamannya. Salah satunya adalah penolakannya akan semboyan “jangan banyak bicara, bekerjalah”. Bung Karno justru berpendapat “banyak bicara, banyak bekerja”. Pada masa itu bekerja secara nyata, “mengadakan barang/sesuatu yang bisa diraba” dilabel sebagai sesuatu yang konstruktif, bahwa bekerja dengan hasil yang ada di depan mata jauh lebih baik dibanding omong doang. Karena pelabelan ini, maka orasi, propaganda, semua yang sifatnya abstrak dan lisan disebut destruktif, karena tidak menghasilkan apa-apa. Bung Karno menunjukkan bahwa yang namanya bekerja itu wajib, ‘banyak bicara’ pun menghasilkan manfaat. Jika bekerja itu mendirikan bangunan, koperasi, dan lain-lain; ‘banyak bicara’ adalah cara mendirikan semangat, keinsafan, harapan, dan ideologi.

Terdengar familiar? Di masa kini pun, good news is a good news. Aksi nyata bisa menular ke banyak orang karena ‘banyak bicara’ di media sosial.

Selain soal ideologi, politik, hingga ekonomi, dari sekian banyak tulisan di DBR ini, saya sungguh menyukai cara Bung Karno menulis tentang Islam. Sebagai seorang non-Muslim, Islam yang dituliskan Bung Karno inilah yang saya kenal sejak kecil. Islam yang sejuk. Dalam kepingan “Me-muda-kan Pengertian Islam”, Bung Karno menulis panjang mengenai Islam dan tantangan zaman. Menyoroti keluhan sejumlah ulama mengenai apakah sebabnya kaum pemuda intelektual jauh dari agama, jawaban banyak orang waktu itu adalah ‘kaum pemuda intelektual mendapat didikan anti agama’. Bung Karno bertanya, “Adakah kita pernah menanya kepada diri sendiri, dengan sesuci-sucinya kita punya roh; barangkali ada apa-apa dengan kita punya pengertian agama ini, maka kaum pemuda menjauhi kita?”

Dan kemudian dengan lugas Bung Karno menyatakan pemikirannya, apakah agama itu perlu ditelaah, dikoreksi, dipikirkan kembali, di-ijtihad-kan kembali, atau dengan kata lain, dipermudakan?

Sejarah memudakan agama ini juga ada di Gereja Katolik. Ada masanya Gereja Katolik menolak segala sesuatu yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, hanya karena berlawanan pandang dengan konsensus gereja masa itu. Hasilnya apa? Pembunuhan atas nama agama. “Kemudian agama Katolik yang demikian itu dihantamlah oleh agama protestan dari Luther dan Calvijn, dab sesudah mendapat hantaman itu ia sadarkah akan salahnya ia punya dasar-dasar yang sempit itu. Ia melebarkan ia punya dasar-dasar, melebihi dari dasar-dasarnya kaum yang menghantamnya tadi, melebihi keliberalan kaum yang tadinya menjadi ia punya antethese itu! Tidakkah ini menakjubkan? Dapatkah Islam mengalami fase kebangunan yang demikian itu juga?”

Lepas dari tulisannya yang spesifik mengenai Islam, saya tahu bahwa kegundahannya bersifat universal. Keistimewaan lain dari gaya menulis Bung Karno.

Ini contoh lainnya.

Akankah kita melihat teks, atau menyesuaikan konteks?

Di tulisan lain, “Islam Sontolojo”, Bung Karno menggarisbawahi mengenai ‘beragama sekadar kulit’. Beliau mengambil contoh: dalam Islam, kita dilarang makan babi, juga melarang menghina si miskin, memakan haknya anak yatim, memfitnah orang lain. “Tetapi apa yang kita lihat? Coba tuan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik di dalam tuan punya pikiran dan perbuatan, - maka tidak banyak orang yang akan menunjuk kepada tuan dengan jari seraya berkata: tuan menyalahi Islam. Tetapi coba tuan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun dan seluruh dunia akan mengatakan tuan orang kafir!”

Deg. Saya hampir keselek.

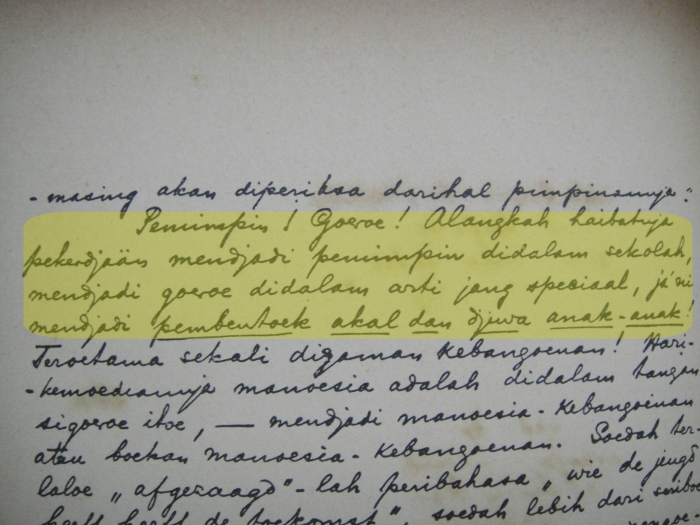

Para guru, tahukah Anda bahwa Bung Karno teramat memuliakan guru? Ini buktinya.

Pendek kata, semua tulisan Bung Karno itu RT-able semua, bahkan setiap kalimat itu tweetable banget! And again, sebagai penulis amatir, saya merasa bagaikan remah-remah rempeyek.

Buku jilid I setebal 627 halaman ini adalah harta karun yang tak ternilai. Tak heran sepanjang Orde Baru, peran Bung Karno dinihilkan dan pemikirannya ditekan habis-habisan. He was that visionary, he was that vocal, he was that charismatic. Tak heran memang banyak orang takut pada beliau.

Sungguh, Indonesia beruntung memiliki pemimpin seperti Sukarno.

XOXO,

-Citra

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H