Sebuah organisasi kemasyarakatan menggelar demo di kantor Balai Kota Surakarta (18 Januari 2019). Aksi ini dipicu oleh pemasangan ornamen di Jalan Jenderal Sudirman di depan balai kota yang dianggap mirip salib.

Juru bicara ormas tersebut menyebut, selama beberapa hari masyarakat tidak melihat hal yang menonjol dari proyek yang baru setengah jadi itu. Tapi setelah difoto dari udara, terdapat simbol yang berbentuk mirip salib.

Simbol itu muncul melalui penataan paving berwarna di sekitar Tugu Pamandengan. "Kami menuntut agar pembangunan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan polemik," katanya. Dia meminta pemerintah mengganti ornamen warna jalan itu sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Taufan Basuki, pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, berharap masyarakat tidak salah persepsi dalam melihat desain ornamen itu. "Harus melihat keseluruhan desain," katanya.

Menurutnya, kesan bentuk mirip salib itu muncul lantaran proyek belum selesai secara keseluruhan. Menurut Taufan, pihaknya mendesain sebuah simbol mata angin melalui ornamen itu. "Terinspirasi dari filosofi kerajaan Islam Keraton Kasunanan Surakarta yang membentang dari Bangsal Pagelaran hingga Tugu Pamandengan," katanya seperti dilansir berita ini.

Peristiwa demo tolak "salib" di depan Balai Kota Solo ini mengingatkan kita akan kejadian intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, insiden pemotongan nisan salib di pemakaman umum Jambon, Kotagede, Yogyakarta, hingga hanya berbentuk "T" Desember 2018 lalu. Kedua, perusakan makam nasrani dan muslim di Magelang awal Januari 2019.

Sesat Pikir

Para pemrakarsa gerakan intoleran umumnya menggiring khalayak dengan sesat pikir ini: Yang lain adalah ancaman. Yang berbeda harus dienyahkan. Yang tidak seagama dan sealiran adalah sesat. Simbol agama lain mengancam imanku.

Pertanyaan untuk direnungkan ialah apakah dengan melihat simbol agama lain, iman seseorang menjadi goyah? Tentu tidak. Bukankah iman yang sejati itu adalah api interior yang tetap bernyala meski di luar sana angin kuat menerpa? Biarpun Anda melihat jutaan simbol agama lain, sepanjang iman Anda kokoh, tak akan bisa merobohkan iman Anda.

Mirisnya lagi adalah bahwa terjadi penggiringan opini, seperti yang terjadi dalam kasus terbaru di Balai Kota Solo. Ornamen yang tampak dari atas disamakan dengan salib. Padahal, pengelola sendiri mengatakan bahwa ada filosofi yang justru tidak ada kaitannya dengan salib. Lagipula, proyek itu belum jadi!

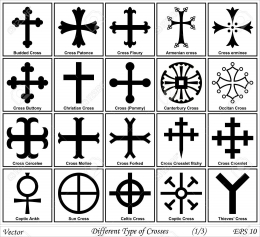

Saya cemas, saudara-saudari kita yang picik pemikirannya ini lupa bahwa bentuk salib itu ada bermacam-macam. Coba lihat gambar di bawah ini:

Sebaliknya, apakah orang Indonesia yang nonmuslim lantas tidak sekolah dan bekerja di negara-negara yang berbendera "bulan sabit", seperti Turki dan Malaysia? Sungguh absurd kecemasan tak beralasan akan simbol agama lain ini.

Ketegasan penegak hukum amat dinantikan untuk meredam aksi intoleransi yang sudah tergolong tindakan melanggar hukum, misalnya perusakan makam. Jika tidak ada tindakan hukum yang tegas dan terukur, kita khawatir bahwa oknum tak bertanggung-jawab akan semakin merasa di atas angin.

Hemat saya, sebagian besar masyarakat kita sudah cukup dewasa dan menerima bila ada orang yang dihukum karena memang melanggar hukum negara, meskipun tindakan pelanggaran itu dimotivasi oleh penafsiran keliru tentang ajaran agama.

Mirisnya sebagian besar anggota kelompok intoleran ini adalah generasi muda. Mereka yang mendoktrin paham betul kejiwaan generasi muda yang masih mudah dipengaruhi doktrin-doktrin, apalagi dengan bumbu agama dan janji surga.

Untuk memutus rantai intoleransi ini, pemerintah, khususnya yang mengurusi pendidikan perlu merancang edukasi yang mengedepankan dialog dan toleransi. Adakan kunjungan dan silaturahmi antara sekolah-sekolah bernafas agama.

Sudah ada banyak pesantren, misalnya Pesantren Edimancoro di Salatiga, yang melakukan pertandingan persahabatan dan kunjungan ke seminari Katolik, sekolah teologia Kristen, dan sekolah agama Budha. Mengapa pemerintah tidak secara masif mengorganisasi perjumpaan-perjumpaan positif semacam ini?

Hemat saya, silent majority yang menghendaki hidup rukun antarpemeluk agama harus bergerak untuk mempromosikan toleransi dan persaudaraan antarumat beragama. Diam bisa diartikan sebagai sikap ambigu. Ayo, tunjukkan bahwa kita yang sebenarnya majority ini tidak cuma bisa silent, tapi bisa berbuat sesuatu di lingkup masing-masing demi persaudaraan umat beragama di Nusantara. Semoga.

Salam persaudaraan, Kota Abadi, 18 Januari 2019.

Bobby Steven MSF.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H