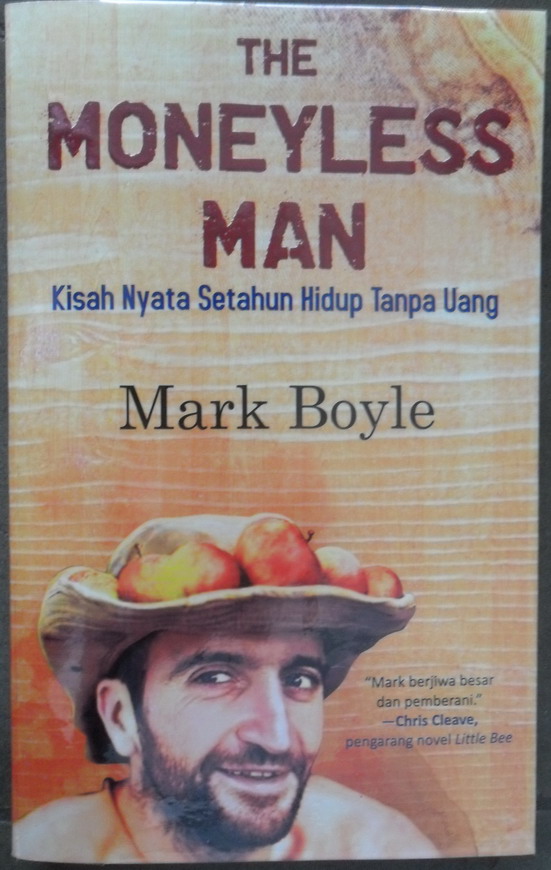

Judul Buku : The Moneyless Man; Kisah Nyata Setahun Hidup Tanpa Uang

Penulis : Mark Boyle

Penerbit : PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta

Cetakan : Pertama, Mei 2011

Isi : 349 Halaman

ISSBN : 978-979-024-355-2

Harga : Rp. 40.000,-

Memang uang bisa bikin orang senang tiada kepalang

Namun uang bisa juga bikin orang mabuk kepayang

Lupa sahabat lupa kerabat lupa saudara

Mungkin juga lupa ingatan

(Ian Antono, “Uang”, 1978)

Uang adalah benda mati paling sakti. Kutipan lagu legendaris di atas cukup apik melukiskan salah satu kesaktiannya yang tak bisa diingkari. Mungkinkah manusia hidup tanpa uang? Rasanya tidak. Tapi Mark Boyle, bekas manajer sebuah perusahaan makanan organik di Inggris, menyanggah ketidakmungkinan itu dengan menempuh lelaku hidup setahun tanpa uang terhitung sejak November 2008 sampai November 2009.

Untuk menenangkan perutnya, ia hanya mengharapkan makanan pemberian orang, mengais-ngais tong sampah pribadi sebuah perusahan makanan, dan mengolah hasil kebun kecilnya di lahan parkir mobil caravan yang ia pakai sebagai tempat tinggalnya di Bristol, Inggris. Untuk bepergian, ia hanya mengandalkan sepeda, menebeng kendaraan umum, atau berjalan kaki. Sedangkan hajatnya pada listrik dipenuhinya dengan merakit pembangkit listrik tenaga surya.

Tragedi budaya

Bersama kisah suka-dukanya, melalui memoar ini Boyle menyoroti keadaan ketika saban waktu uang selalu memoyangi masalah terhiruk yang tak kunjung bisa diatasi manusia. Di negeri ini, misalnya, korupsi terus berkecambah tanpa bisa dicegah. Koruptor baru kian bertunas sementara koruptor lama belum rampung ditumpas. Dalam ranah praktik politik-kenegaraan, para elit berlomba-lomba memburu jabatan hanya demi mendapatkan akses pemerolehan modal (baca: uang).

Parahnya lagi, uang dengan gemerlap peradaban konsumsinya telah mencampakkan religiusitas manusia ke dalam kawah sensasi gila belanja. Faktanya, hampir di seluruh belahan dunia, setiap momentum religius tertentu semisal hari besar keagamaan selalu dihelat dengan pesta belanja dan derit hura-hura. Padahal, kesederhanaan dalam hidup merupakan satu di antara sekian banyak tujuan diturunkannya agama-agama. Dengan amat kritis Boyle menyoal hal ini dalam Natal Tanpa Uang (hal. 143-172) yang mengisahkan pengalamannya merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa belanja.

“Uang tidak lagi bekerja untuk kita. Kitalah yang bekerja untuk uang. Uang telah mengambil alih dunia” (hlm. 18). Begitulah Boyle mewartakan keadaan di atas dengan ungkapan yang amat satir. Memang demikianlah kenyataannya. Manusia telah sangsai dicengkeram uang. Padahal manusialah yang menciptakan uang. Apa yang disebut oleh sosiolog George Simmel dengan tragedi budaya, yaitu situasi ketika manusia didominasi oleh budaya obyektifnya sendiri, dalam hal ini uang, benar-benar terbukti.

Keadaan ini tak boleh dibiarkan. Jika ingin kembali berdaulat, manusia harus segera memerkarakan keberadaan uang dan memegat hubungan cinta segitiga antara uang, tabiat konsumsi, dan materialisme visi kehidupan. Itulah langkah alternatif untuk lepas dari cengkeraman uang. Tak mengindahkan langkah tersebut sama artinya dengan membiarkan dunia terus terkonstruksi menjadi wahana serba jual-beli. Efek kultural yang aneh berupa kepunahan sifat ikhlas, korosi rasa persahabatan, dan renggangnya simpul kekeluargaan pun akan terus memendungi (hal. 227).

Bahasa hati

Sejak mengamalkan cara hidup ‘menyimpang’ yang disebutnya sebagai spiritualitas terapan itu (hal. 34), pria Irlandia ini acap dihujani simpati dan bantuan oleh berbagai pihak. Baik dari dunia maya maupun dunia nyata. Tapi banyak pula yang mencibir, menertawakan, dan mengolok-oloknya. Pernah beberapa kali ia memergoki bergerombol jurnalis yang menyamar dan mengintilnya untuk hanya sekedar mencari tahu apakah ia menggunakan uang secara diam-diam atau tidak.

Suatu ketika ia sempat berniat untuk menghentikan aksinya. Untung saja ada peristiwa istimewa telah menguatkan langkahnya. Yaitu ketika ia tahu bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang memilih untuk tak memberhalakan uang. Di Jerman ada Heidemarie Schwermer, wanita kepala enam yang pengalamannya selama lebih tujuh tahun hidup tanpa uang telah difilmkan dalam Living Without Money (2010). Sementara di Amerika ada Daniel Suelo yang telah memusuhi uang sejak dunia memasuki awal millenium ketiga. Dari sosok terakhir yang pernah merobek-robek uang inilah ia banyak terinspirasi.

Sayangnya, ia memulai dan mengakhiri lelaku asketisnya itu dengan gebyar pesta perayaan (hal. 106-113 & 291-322). Walau tak ada unsur penggunaan uang di sana, tapi perintis gerakan freeconomy ini telah memunggungi aturan hidup dalam kebersahajaan nirjeda yang disuarakannya. Kiranya pembaca dapat memaklumi hal ini. Bagaimanapun, ia hanya sedang menyatakan keprihatinannya atas tabiat manusia yang telah terlalu terbiasa berkomunikasi dengan bahasa uang. Padahal bahasa uang selalu menjuntrung pada kepamrihan tepat di saat bahasa hati menjurus pada tindak memberi dan menebar budi.

Namun, ada sekutil cela lain yang agak berat untuk dimaklumi. Yaitu isyarat Boyle pada pentingnya spiritualitas menjadi landasan aktifitas ekonomi manusia khususnya dalam sistem pertukaran. Baginya, walau masih berbentuk sistem barter tradisional pun, tetap saja tak ada kualitas spiritual berupa keikhlasan dalam tindak memberi di sana (hal. 46). Tentu saja ini amat utopis. Sepersonal apapun spiritualitas atau etika religius merasuki dimensi ekonomi manusia, bahasa untung-rugi tak akan bisa ditepis dari sana. Max Weber dalam The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism telah membicarakan hal itu sejak lama.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI