Oleh: Bambang Iman Santoso, Neuronesia Community

Jakarta, 2 Juni 2020. Tanpa disadari pembahasan new normal sebenarnya sudah sering kita lakukan. Terutama dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik itu public training dan seminar maupun in-house training atau worskhop untuk perusahan-perusahaan yang membutuhkan. Bahkan juga di dalam beberapa penulisan sebelum pandemi COVID-19 datang ke Indonesia. Perubahan lingkungan bisnis yang terus menerus dan semakin cepat terjadi menjadikan normal baru yang harus disikapi sehingga kita tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri.

Perubahan yang dialami dan dirasakan semakin cepat ini terutama dikarenakan disrupi teknologi khususnya teknologi informasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini hampir semua orang memegang smartphone atau gadget lainnya yang selalu terhubung dengan koneksi internet.

Semua orang memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi, selama yang bersangkutan memperoleh sinyal yang cukup. Hierarki kebutuhan manusia dalam teori motivasinya Maslow rupanya sudah harus disesuaikan. Kebutuhan yang paling dasar sekarang terutama bagi generasi muda adalah baterai atau 'colokan listrik' dan wifi atau sinyal selular yang cukup. Selama kedua kebutuhan ini terpenuhi mereka akan nyaman dan tetap stay di tempat tersebut.

Dua tahun terakhir belakangan ini sosialisasi terminologi 'Industri 4.0" sangat gencar diakukan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Bahkan di negara-negara maju sudah jauh lebih awal akrab dengan istilah tersebut. Jepang termasuk negara yang paling dulu, secara inovatif mengutamakan manusianya ketimbang industrinya.

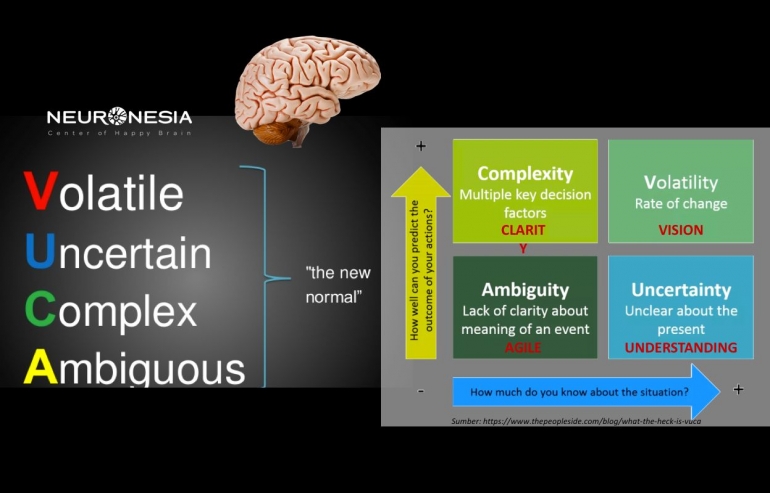

Sehingga mereka lebih menyukai menggunakan terminologi yang berbeda yaitu 'Society 5.0'. Perkembangan pengetahuan neurosains menjadi sangat penting bagi mereka. Di dalam human-centered society, manusia menjadi pusat perhatiannya di tengah-tengah perubahan yang terdisrupsi terus bergejolak dan berubah-ubah (volatility), penuh ketidakpastian (uncertainty), sangat rumit (complexity), dan cukup membingungkan (ambiguity), serta semakin diwarnai dengan perbedaan-perbedaan (diversity). Atau untuk mudah mengingatnya kita menyingkatnya menjadi D-VUCA-D.

Bila kita geser dan fokuskan perubahan itu kepada manusianya seperti yang dilakukan Jepang tadi, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih dalam menyikapi perubahan. Karena ternyata kapasitas otak manusia sangat dahsyat dirancang oleh penciptanya memiliki daya adaptasi yang tinggi di setiap jaman yang berubah. Kabar baiknya otak kita aslinya menyukai suatu yang baru (novelty), suatu yang dikenal (familiarity), dan sesutau yang dapat diprediksi.

Akan tetapi otak juga stres bila sesuatu terlalu baru, tak dikenal, tidak ada referensi atau rujukan di dalam memori kepalanya. Otak pun akan stres bila dihadapkan sesuatu yang terlalu familiar karena membosankan, dan otak juga stres bila menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksi. Demikian pula dalam menyikapi dan memaknai normal baru yang harus dibiasakan dari sekarang tanpa harus menunggu pandemi berakhir.

Mungkin maknanya berbeda-beda. Bila perubahannya dikenal, artinya pandemi pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, dan perubahan itu dapat diprediksi serta mudah dipelajari maka dalam menghadapi perubahan yang volatile sifatnya ini sebagai pemimpin yang tangguh harus mampu memberikan vision atau arah perubahan yang jelas dan tegas (bold).