Kesetaraan gender bukan merupakan isu baru di Indonesia. Secara global, kerangka normatif pembangunan manusia dengan kesetaraan gender sudah tercermin dalam Sustainable Development Goals. Konsep gender lahir dari proses sosiologi dan budaya yang membagi peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan di sebuah lingkungan. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih menganggap peran sosial perempuan masih tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan laki-laki, hal tersebut tidak terjadi secara alamiah melainkan akibat adanya kontruksi budaya di tengah masyarakat (Qori, 2017). Akibat adanya budaya dan norma masyarakat tersebut, yaitu cenderung menenmpatkan perempuan di posisi yang dianggap lebih rendah, perempuan cenderung banyak ditempatkan di sektor domestik dibandingakan sektor publik, padahal setiap perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih penempatan posisi dalam pekerjaan (KPPA, 2018).

Ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan masih marak terjadi di Indonesia. Mehrotra & Sinha (2017) mengungkapkan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan tingkat Pendidikan dan keterampilan, pembatasan sosial dan budaya, diskriminasi sectoral dan pekerjaan, migrasi laki-laki, dan berbagai akses ke input produktif, keseluruhan faktor tersebut mengarah pada gender inequality dalam partisipasi kerja yang layak. Menurut laporam World Economic Forum (2021) tentang Economic Participation and Opportunity, Indonesia menempati urutan 99 dari 156 negara dengan index 0,647. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia masih kalah jauh dengan Filipina yang ada di peringkat 18 dengan index 0,795.

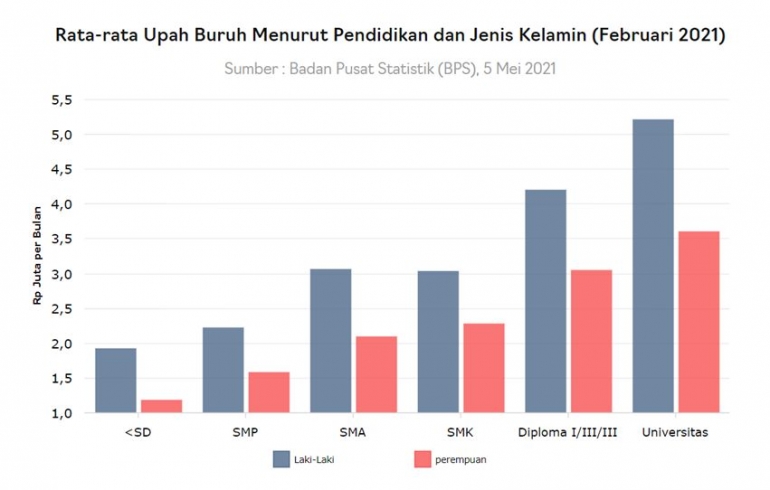

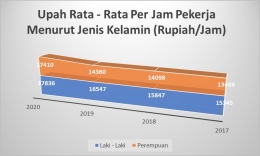

Kita juga bisa melihat ketimpangan tersebut melalui Survey Angkatan Kerja Nasional, dari 138,81 juta Angkatan kerja, partisipasi laki-laki dan perempuan berbanding 82,1% : 54,3%, sementara Unemployment to Population rate berbanding 76,5 : 51,11. Dua hal tersebut adalah bukti sahih, bahwa ketimpangan gender di Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan masih tinggi, hal tersebut berimplikasi pada rendahnya akses perempuan ke pasar tenaga kerja, serta akhirnya akan terjadi kecenderungan rendahnya upah perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki (Ari, 2017).

The Oaxaca Decomposition

Jika semua pekerja dan jenis pekerjaan bersifat homogenn serta pasar tenaga kerja merupakan pasar persaingan sempurna, equilibrium akan tercapai jika pekerja memperoleh upah satu sama lain (Mcconnell et al., 2015). Menurut theory of wage differentials, perbedaan upah terjadi karena tiga faktor, pertama jenis pekerjaan yang heterogen, kedua tipe pekerja yang heterogen, dan yang terakhir pasar tenaga kerja yang masih belum maksimal. Borjas (2016) dalam bukunya Labor Economics, menguraikan ketidaksetaraan upah menjadi dua keadaan yaitu: ketidaksetaraan upah yang muncul karena dua kelompok pembanding rata-rata atau kualifikasi yang berbeda, seperti lama waktu sekolah dan pengalaman bekerja, dan ketidaksetaraan upah yang muncul karena salah satu kelompok diperlakukan lebih baik karena karakteristik individu yang sama.

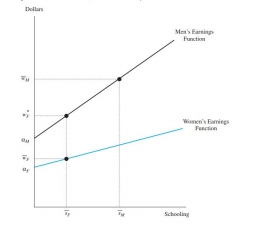

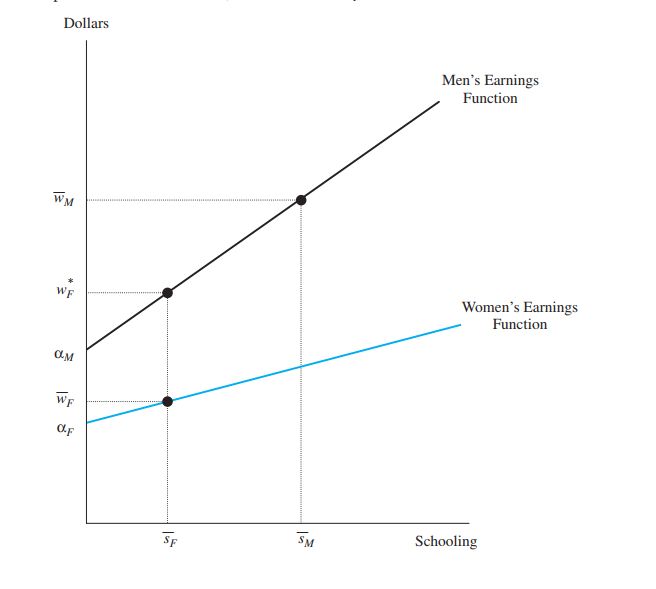

Pada dasarnya, The Oaxaca Decomposition menjelaskan bahwa persamaan upah tidak bisa mencakup semua variable yang mengukur keterampilan dan produktivitas individu, dalam kata lain meskipun secara karakteristik keterampilan dan produktivitas kemungkinan sama, namun dalam persamaan upah mereka tidak setara. Melihat pada kurva diatas, rata-rata wanita yang memiliki sF tahun sekolah akan menghasilkan wF dollar, kemudian laki-laki yang memiliki sM tahun sekolah akan memperoleh wM dollar.