Jatuh cinta pada penulis adalah cinta buta paling manis di muka bumi. Setidaknya begitulah yang saya alami. Demikian hebat kekuatan aksara melebur dalam sebuah buku. Mengendap dalam imaji pembaca yang berada ribuan mil jauhnya. Tanpa melihat tampilan wajah, perawakan, atau asal-usul materi lain. Saya adalah perempuan yang mampu terlena oleh kedahsyatan bius bernama sastra.

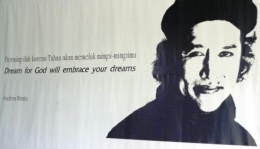

Tak kurang dari tujuh tahun menjadi pembaca setia deretan buku Andrea Hirata. Penulis fenomenal asal tanah Belitung, yang karyanya sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa di berbagai belahan dunia. Saya ingat saat membuka tetraloginya berjam-jam di perpustakaan semasa kuliah. Mengulik koleksi puisinya dari media cetak mancanegara. Hingga terhanyut dalam kelakar lugu khas Melayu lewat blog pribadinya. Saya tiba pada satu khayalan gila. Betapa suatu hari, saya ingin berada sedekat mungkin untuk mewawancarainya. Namun, kenyataan berkata lain. Tuhan menggantung misi itu. Tak sekelibatpun saya diizinkan bertemu.

Sampai pada sebuah liburan tahun baru 2013, saya menyempatkan satu hari khusus untuk menjejak dataran Belitung Timur. Di luar rencana, pak Indra, seorang pengemudi lokal, mengantarkan saya langsung ke sebuah rumah di Desa Gantong. Pekarangan depannya hijau dan asri. Sisi pojok kiri terdapat sebuah papan besar berwarna persis seperti sampul buku Padang Bulan. Sambil turun dari mobil, saya membaca tulisan, Museum Kata Andrea Hirata – Indonesia’s Most Inspiring Place.

Di rumah inilah rupanya pujangga ikal itu lahir dan dibesarkan. Sejarah tersebut kian mengkristal bersama fakta bahwa di sini juga lahir museum sastra pertama di Indonesia. Partisi ruang sengaja dibuat tematik sesuai tokoh-tokoh yang berkesan dalam hidup Andrea Hirata. Mulai dari Ayah, Lintang, Mahar, dsb. Interior kayu tua bersinergi dengan perabotan kuno sebagai ciri khas masyarakat asli Belitung. Berbagai rekam jejak penghargaan, cuplikan halaman, potongan cerpen, foto-foto Satria Bergitar Rhoma Irama, sampai puisi patah hati tentang A-Ling, menghiasi sudut demi sudut. Ada pula kamar kecil yang dipakai sebagai ruang kerja. Saya terenyuh menatap sepasang sajadah dan tasbih, tergantung rapi di punggung kursi menulisnya. Menurut saya, museum ini sangat berpotensi menjadi representasi budaya dan arsitektur lokal.

Belum selesai mata saya berkaca-kaca menyaksikan itu semua. Tuhan menjawab doa saya yang Ia tunda bertahun-tahun lamanya. Dengan lutut gemetar, degup jantung tak karuan melebihi sensasi kencan pertama, saya berjalan mendekat ke arah dapur. Tepat di bagian belakang museum bernama Warung Kopi Kuli, berdiri sosok sastrawan yang amat saya kagumi. Di sana, Kawan. Andrea Hirata tersenyum menyambut begitu hangat. Bergegas saya menjabat tangannya dan berkata, “Assalammualaikum. Apa kabar, Pakcik Ikal?”

Percakapan selanjutnya mengalir begitu menyenangkan. Diiringi alunan akordion dan orkes beberapa bujang di sana. Tak ada rasa canggung sedikitpun ketika saya melontarkan banyak pertanyaan. Kami berbicara seputar malam tahun baru, kediaman beliau di Perancis, rencana peluncuran The Rainbow Troops di Belanda, filosofi Kopi Kuli, bahkan keluarganya. ”Kemanapun saya pergi keliling dunia, tempat terbaik tetap di Belitong, Boi. Tak ada duanya”, demikian pesan beliau. Bincang-bincang sore itu terasa seperti adegan novel Cinta Di Dalam Gelas. Sungguh penuh kejutan!

Inilah sebuah simbol konfirmasi betapa saya jatuh cinta. Selugu itu. Sebuta itu. Dan coba lihatlah betapa apik misteri tangan Tuhan. Ia sanggup mengenyangkan porsi cinta jenis apapun. Pada saat yang tepat. Jelang malam, saya meninggalkan Desa Gantong dengan tak henti-hentinya menggumamkan kata “Subhanallah”.

Andyna Sary

15 April 2013

Lokasi: Jalan Laskar Pelangi No. 7 Desa Gantong, Belitung Timur, Indonesia

Foto: #ForgetJakarta

“Tuhan tahu, tapi menunggu.”

Edensor (Andrea Hirata, 2007)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI