Permintaan Oma bahwa ia ingin abu jenazahnya ditabur di sungai terdengar janggal bagiku. Sepanjang pengetahuanku, abu jenazah umumnya dipendam di dalam tanah, atau disimpan di rumah abu, atau disebar ke laut lepas. Namun, Oma bersikukuh kalau abu jenazahnya harus dilarutkan di Sungai Tengari dan kami, keluarganya, mesti menurut lantaran itu adalah permintaan sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit.

Dua minggu sebelum Oma berpulang, aku mendapat telepon dari mama. Dari ujung telepon mama berkata, “Oma lagi dirawat di rumah sakit; segeralah kamu pulang.” Suara tut-tut-tut yang panjang menyudahi obrolan kami. Pada saat itu, aku seperti memperoleh sebuah firasat kalau umur Oma sudah dekat. Maka, esoknya aku mengambil cuti kerja, memesan tiket pesawat, dan kembali ke kampung halaman.

Oma sudah berbaring di ruang ICU sewaktu aku tiba di rumah sakit. Ia memakai piyama putih yang terlalu longgar sehingga timbul kesan bahwa tubuhnya sangat kurus. Rambutnya yang ikal putih tertutupi oleh topi hitam. Oma tengah berjuang menghadapi masa kritis lantaran untuk bernapas saja ia membutuhkan bantuan mesin. Layar monitor yang terdapat di sebelah ranjangnya menunjukkan angka-angka yang naik-turun seperti bursa saham.

Sekitar delapan jam kemudian kondisi Oma membaik. Ia tampaknya berhasil melewati masa kritis. Esoknya ia sudah dikeluarkan dari ruang ICU dan ditempatkan di sebuah kamar yang terletak di lantai empat. Ia sudah bisa membuka matanya. Walaupun masih terdengar lemah, ia sudah mampu berbicara. Bahkan, ia mengenali kami semua dengan baik seolah-olah kesadarannya sudah pulih seperti sedia kala.

Pada waktu itulah Oma menyampaikan “wasiat”-nya. “Saat aku meninggal,” katanya dengan suara pelan. “Tolong sebar abuku ke Sungai Tengari.” Kami semua terdiam menyimak kata-kata tersebut seolah-olah lidah kami mendadak kaku. Ada sebuah jeda yang panjang dan kami merasa kurang nyaman atas suasana itu. Bibiku lantas menjabat tangannya. “Oma jangan bicara begitu,” katanya. “Oma pasti sembuh.” Kata-kata itu menjadi semacam penghiburan yang menghangatkan hati kami.

Namun demikian, kata-kata itu tidak dapat mengubah kenyataan. Kehidupan tidaklah pasti, tetapi kematian pastilah terjadi. Benar saja seminggu kemudian kondisi Oma kembali drop. Dengan semua cara dokter berusaha menyelamatkan nyawanya. Namun, pada akhirnya, kamu sekeluarga harus mengikhlaskan kepergiannya. Selamat jalan Oma!

Walaupun Oma sudah tiada, masih tersisa sebuah teka-teki yang belum terjawab: mengapa ia memilih Sungai Tengari? Apa istimewanya sungai tersebut sehingga ia ngotot supaya abu janazahnya dilarutkan di sungai tersebut?

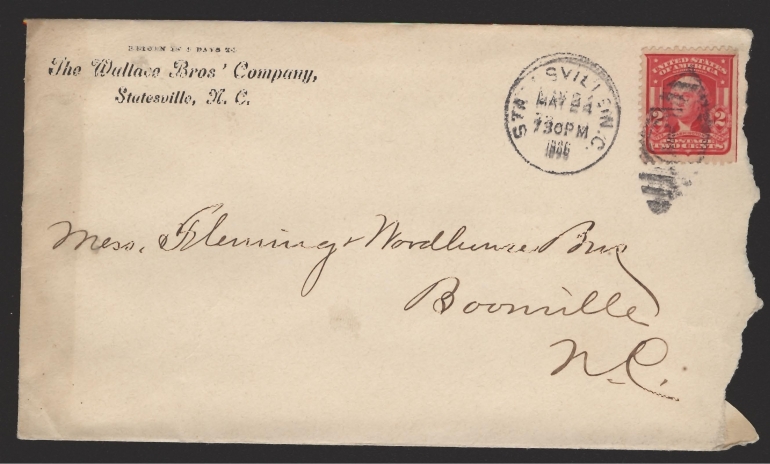

Tanpa sengaja aku menemukan sebuah “harta karun” Oma yang tersimpan di sebuah kaleng biskuit sewaktu mengunjungi kamarnya yang sangat sederhana. Harta karun itu adalah beberapa lembar surat dan tulisan tangan dan foto dirinya yang sudah berwarna kuning kecokelatan seolah terkena tumpahan kopi. Awalnya aku berniat mencari fotonya untuk keperluan upacara perkabungan. Namun, rahasia Oma jauh lebih “menggoda” sehingga sejenak aku melupakan niat tersebut.

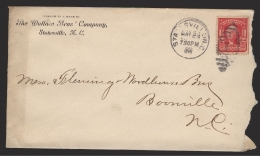

Aku duduk memeriksa dokumen tersebut. Beberapa surat sudah sangat lama sehingga huruf-huruf yang tertulis di atasnya tampak bias sukar dibaca. Namun, aku menemukan sepucuk surat yang masih jelas tulisannya. Surat tersebut ditulis tahun 1957. Aku tidak bisa memahami semua isinya lantaran surat itu ditulis dengan bahasa Melayu yang dicampur bahasa Belanda, tetapi secara garis besar surat itu berisi ungkapan perasaan kangen dari seorang lelaki bernama Aswan.

Aku meneruskan penelusuranku dan menemukan sebuah foto Oma sewaktu masih muda. Sewaktu masih remaja, Oma ternyata perempuan yang rupawan. Rambutnya yang ikal dan hitam menutupi bahunya. Sementara itu, senyumnya terlihat manis sehingga lelaki manapun akan langsung naksir kalau mendapat senyum tersebut. Aku membayangkan bahwa jangan-jangan Aswan naksir Oma lantaran senyumnya yang menawan!