Setelah hampir dua tahun tidak aktif berdiskusi di 40 milis (mailing list) di Yahoogroups. Tadi malam, ketika mencoba membuka-buka kembali postingan di milis-milis tersebut, alangkah kagetnya ketika saya membaca sebuah postingan dari milis Jurnalisme (grup diskusi para wartawan di Internet), dengan tag (judul) “Kenaikkan Pangkat dosen-dosen 'busuk' ". Topik ini ternyata menjadi diskusi hangat di dunia maya di akhir tahun 2011 lalu, yang juga diikuti oleh beberapa milis lain. ****

Betapa kita semua salut dan mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan Presiden SBY beberapa tahun terakhir, yang begitu memperhatikan nasib para Guru dan Dosen diakui sebagai enabler bagi perkembangan SDM bangsa Indonesia yang besar ini. Beliau bersama pemerintah, kemudian berupaya menaikkan kualitas profesionalitas Dosen, di antaranya dengan memberikan tunjangan khusus (tunjangan profesi) agar bisa lebih fokus, serius dan tekun dalam menjalankan profesinya sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Di kalangan dosen, tunjangan khusus ini disebut dengan Tunjangan Dosen (Tunjangan Serdos) yang diberikan untukdosen bukan profesor. Dan dinamakan dengan Tunjangan Kehormatan khusus untuk para profesor. Tunjangan Kehormatan Profesor ini nilainya cukup besar buat ukuran penghasilan orang Indonesia pada umumnya, yaitu kuranglebih Rp 12 juta per bulan (di tambah dengan gaji dosen, tunjangan fungsional dan sebagainya yang juga diterima oleh seorang Guru Besar). Penghargaan Pemerintah ini sebenarnya wajar diberikan mengingat seorang Guru Besar memang bukan profesi sembarangan. Hanya orang-orang yang bekerja keras dengan intelektualitas dan memiliki pengabdian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan dalam jangka panjang selama puluhan tahun itulah, yang seyogyanya memperoleh posisi akademik tertinggi di Perguruan Tinggi ini. Jadi, Tunjangan Kehormatan Profesor ini merupakan hal yang baik. Apalagi hal ini juga disertai oleh kewajiban untuk menulis buku “hasil riset” bermutu (penemuan baru/inovatif) setiap dua tahun sekali. Jika kewajiban-kewajiban yang menyertainya ini tidak dilakukan, maka Tunjangan Kehormatan Profesor itupun akan dicabut. Ini merupakan instrumen yang cukup efektif dalam menyeimbangkan penghargaan dan sekaligus pengendalian taktis serta strategis institusi khusus yang mengurusi Perguruan Tinggi, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebagai bagian dari Kementrian Pendidikan Nasional.

Namun yang kemudian menjadi persoalan dan ramai didiskusikan adalah, bahwa sebagian para dosen senior yang mau menjadi Profesor tersebut, tampaknya lebih tertarik iming-iming tunjangannya daripada tanggung jawab intelektualitas sebagai seorang Ilmuwan di lini terdepan ini. Setelah kebijakan ini diberlakukan, tampak perubahan yang siginfikan karena dosen yang sudah berpangkat Lektor Kepala, Golongan IV-A, bergelar Doktor dan memenuhi jumlah pengumpulan KUM tertentu tersebut (sebagai syarat utama), kemudian seperti berlomba-lomba mengurus kenaikkan pangkat menjadi Guru Besar (Profesor) ini dengan berbagai cara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun lalu, yang dipublikasikan dalam salah satu media massa, bahwa terjadi kenaikkan pengajuan kenaikkan pangkat jenjenag Professor yang luar biasa setiap tahunnya. Dari sebelumnya hanya 40 sampai 80 pengajuan saja setiap tahun tersebut dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, kini menjadi 700-800 pengajuan. Suatu peningkatan kuantitatif yang luas biasa! Tapi benarkah terjadi juga motivasi yang "luar biasa" dari dosen senior (Lektor Kepala) untuk mengabdi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan melalui jabatan akademik tertinggi yang bernama Profesor ini? Atau perkembangan signifikan ini karena disebabkan oleh faktor lain?

Di mata orang awam, terkesan kok para dosen senior yang mau menjadi Profesor ini seperti “mata duitan”?

Pada tahun 2005, salah seorang profesor ketika saya tanya, "Ibu, kenapa kok males mengajar di pasca sarjana (sering bolos), tapi rajin banget kalau mengajar di program DBA/MBA yang honornya beberapa kali lipat lebih tinggi..?" Jawabannya menarik! Profesor khan manusia juga, pak! Perlu uang untuk membiayai kehidupan keluarganya. "Makanya, tanya tuh ke pemerintah, kenapa honor mengajar reguler kok kecil banget!", katanya. Tentu saja, tidak ada yang salah dari jawaban tersebut. Akan tetapi, apakah seorang Profesor menjadi elok jika lebih berorientasi ekonomis daripada Ke-Ilmuwan dalam menjalankan tugasnya tesrebut?

Bukankah gelar dan status Guru Besar itu sebenarnya mulia, dan lebih ditujukan kepada komitmen akan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan? Seharusnya tanpa termotivasi oleh faktor Tunjangan Kehormatan inipun, para dosen sudah kaya dengan Ilmu dan tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka (tanpa "mengemis" dari tunjangan pemerintah sekalipun), seharusnya dengan mudah mendapatkan uang (tentu jika dosen tersebut kompeten dalam bidangnya). Misalnya, dengan menjadi konsultan disela waktu luang tugas-tugas utamanya sebagai dosen, membuat penelitian skala nasional/internasional yang dananya semakin besar akhir-akhir ini, mengajar parttime di Perguruan Tinggi standar internasional, menjadi TRAINER dan berbagai kegiatan lain yang mungkin secara ekonomis menarik.

Sebagai orang awam, saya jadi bertanya dalam hati: kok mencari uang tambahan dilakukan melalui pencapaian status terhormat yang namanya Guru Besar? Tentu saja manfaat ekonomis yang kemudian mengikutinya tersebut sah-sah saja diperoleh, akan tetapi sebagai akibat dari profesionalitas yang dijalankan. Bukan menjadi tujuan! Profesionalitas yang utama dan menjadi tujuan bagi seorang Profesor, adalah melakukan penelitian tingkat tinggi yang bermutu dan memelihara/mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

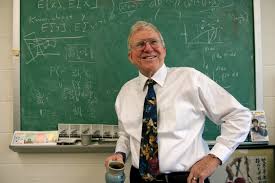

[caption id="attachment_257613" align="aligncenter" width="583" caption="(Jabatan akademik Guru Besar/Profesor itu sangat terhormat di semua Perguruan Tinggi/Universitas di manapun di dunia. Namun memiliki tanggung jawab yang besar karena memelihara dan mengembangkan Ilmu melalui penelitian inovatif tingkat tinggi yang dilakukannya. Sehingga tidak semua dosen mampu mencapainya. Hanya orang-orang pandai dengan dedikasi tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan seyogyanya menjadi seorang PROFESOR. Hormat saya buat para Guru Besar Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara di forum-forum ilmiah internasional karena penelitian-penelitian bermutu yang berhasil dilakukannya, bahkan sebagian telah mendapatkan hak patennya / sumberphoto: washington.edu)"][/caption]

Dan yang lebih membuat saya semakin bingung (sekaligus miris): ternyata cukup banyak dosen "senior" yang mengakali prosedur dan persyaratan kenaikkan pangkat untuk menjadi Profesor tersebut dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji dan tidak layak dijadikan contoh (teladan) sebagaimana ramai didiskusikan di dunia maya tersebut. Salah seorang anggota milis di Yahoogroups "Jurnalisme", yang kebetulan juga seorang wartawan itu, sempat diundang oleh Prof DR. Supriyadi (Direktur Ketenagaan DIKTI-Kemendiknas) untuk ngobrol-ngobrol mengenai masalah ini. Di sana sang Profesor, yang mungkin sedang kesal dengan ulah sebagian dosen "nakal" ini, kemudian menceritakan dan membeberkan berbagai modus, akal dan trik para dosen yang hendak mengajukan kenaikkan pangkat menjadi Profesor.

Beberapa modus tersebut di antaranya adalah:

1. Memalsukan karya ilmiah.

Makalah ilmiah orang, khususnya yang diterbitkan di jurnal ilmiah internasional, diganti nama penulisaslinya menjadi nama yang bersangkutan. Lalu si dosen membawa ke tempat percetakan sehingga tidak kentara bahwa makalah tersebut sebenarnya makalah orang lain yang dipalsukan.

(catatan dari penulis: untuk menjadi Profesor memang ada persyaratan, bahwa dosen senior harus menulis artikel jurnal dan dimuat di Jurnal internasional yang terakreditasi. Ini sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Karena bisa menunggu bertahun-tahun agar artikel jurnal kita dapat dimuat. Belum lagi, isinya harus mengandung hal-hal yang “baru”/inovatif. Tapi, tentu saja memalsukan karya ilmiah merupakan tindakan tidak terpuji, bahkan sudah masuk ke wilayah tindakan kriminal.

2. Membuat jurnal palsu. Satu nomor jurnal internasional dimodifikasi.Caranya adalah, mencabutkan satu makalah yang ada dalam jurnal tersebutdan diganti dengan makalah dia. Seolah-olah makalah dia sudah diterbitkandalam jurnal tersebut di tempat percetakan profesional. Dosen tersebut kemudian menjilidulang jurnal tersebut sehingga tampak sebagai jurnal yang asli.

3. Membuat jurnal nasional palsu.

Ada kejadian, dua dosen dari universitasyang sama dan jurusan yang sama. Kebetulan mereka sama-sama mengajukan kenaikan pangkat. Ketika diteliti dokumennya, mereka melampirkanjurnal dengan volume (edisi) yang sama dan nomor yang sama.Seharusnya jurnal tersebut memuat paper-paper yang sama. Tetapi ternyatatidak. Jurnal dengan volum dan nomor yang sama tersebutmemuat paper-paper yang berbeda. Jurnal yang dilampirkan si A memuat pepersi A, sedangkan jurnal yang dilampirkan si B memuat paper si B.Ini berarti salah satu atau kedua dosen tersebut telah membuat sendirijurnal tersebut dan memasukkan makalah "palsunya" masing-masing ke dalamnya.

4. Mengubah nama di ijasah luar negeri.

Ijasah luar negeri orang lain digantinamanya dengan nama dia. Lalu dia datang ke percetakan untukmembuatkan ijasah yang persis sama dengan aslinya.

5. Menulis paper dengan hanya mencantumkan nama sendiri pada karya mahasiswa bimbingan, agar yang bersangkutan dapat menikmati sendiri nilai kum paper tersebut. (catatan penulis: walaupun sang dosen ikut “menulis” juga skripsi atau tesis tersebut. Tapi bukankah mahasiswanya yang lebih banyak menulis tugas akhir ini?) 6. Membuat makalah palsu dari hasil copy paste di internet.

7. Mungkin masih ada lagi modus lain yang belum terdeteksi dalam diskusi tersebut ?? Silahkan ditambahkan di kolom komen... (kalau ada)

[caption id="attachment_257615" align="alignleft" width="556" caption="(Memang kita tidak boleh men-generalisir. Karena tidak semua Profesor menghalalkan segala cara untuk menjadi Guru Besar. Dan tidak semua juga yang ingin menjadi Profesor karena hanya mencari Tunjangan Kehormatan belaka sebagai tujuan utama. Namun, nila setitk itu ada di depan mata kita, yang bisa merusak susu sebelanga jika tidak segera diantispasi dengan segera. / Sumberphoto: education-portal.com) "]

***

Ya, inilah lagi-lagi gambaran “suramnya” sistem pendidikan kita. Dari mulai masalah UN di tingkat SD, SMP, SMA hingga ke Perguruan Tinggi. Sebenarnya isu mengenai dosen “busuk” sebagaimana disinyalir di atas, sudah lama dan sering saya dengar. Mungkin banyak juga dosen senior (Lektor Kepala) yang sudah lolos dan tidak terdeteksi waktu itu, malah sekarang menjadi profesor. Seorang teman dekat, yang kebetulan diserahkan tugas oleh abangnya untuk mengurusi proses kenaikkan pangkat Profesor di bidang sosial di suatu PT pada tahun 2006 tersebut, sampai harus mengeluarkan uang Rp 7,5 juta agar semua proses bisa mulus berjalan.

Dan bahkan dulu, ketika kami menjadi mahasiswa Pasca Sarjana, sering sambil bergurau memberi gelar GBHN kepada dosen profesor tertentu yang tidak pandai mengajar di kelas, membosankan dan tidak memiliki Ilmu yang sesuai dengan gelarnya ini. GBHN itu adalah singkatan dari “Guru Besar Hanya Nama”. Karena setiap kali ditanya, dia selalu menjawab tidak fokus dan mengambang seperti tidak mempersiapkan bahan kuliah dengan baik. Dan profesor GBHN itu cukup banyak kami temui sepanjang perkulihan Pasca Sarjana di salah satu PT di Indonesia tersebut.

Apakah mungkin profesor tipe GBHN ini merupakan "produk" dari dosen yang pintar berakal-akalan dalam mengurus kenaikkan pangkat Profesoriatnya sebagaimana diskursus di atas? Memang terlihat nyata, bahwa dosen GBHN secara intelektual kurang meyakinkan. Dia seperti tidak memiliki Ilmu khas sebagaimana layaknya seorang professor dan peneliti tingkat tinggi.Nampaknya ini menjadi PR serius bagi institusi DIKTI untuk menciptakan suatu sistem kontrol yang lebih baik lagi ke depan berkaitan dengan Plagiarisme, termasuk dalam hal urusan kenaikkan pangkat dosen. Termasuk menciptakan sistem yang dapat secara efektif menjangkau ke daerah-daerah dan pelosok tanah air di Indonesia yang demikian luas ini. Apalagi sekarang, gelar profesor juga diberikan di seluruh Perguruan Tinggi Swasta hingga ke pelosok daerah yang kualiatas perguruan tingginya sangat bervariasi. Tentu, ini semua bukan pekerjaan gampang, mengingat ada sekitar 400.000 dosen di seluruh Indonesia dan 13.000 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta (PTS), yang kini berada dalam satu sistem pengendalian manajemen DIKTI.

Semoga di antara lebih 7.500 orang Guru Besar yang ada di Indonesia saat ini, tidak banyak yang dulu berperilaku “busuk" dalam proses kenaikkan pangkatnya. Atau mungkin malah tidak ada sama sekali yang terlanjur menjadi Profesor? Karena kasus ini sudah dapat terdeteksi sejak awal, terblokir dengan sendirinya sehingga tidak sempat menjadikannya Guru Besar. Karena bagaimanapun, saya sebagai dosen “yunior” menjadi risih, miris dan malu melihat sebagian ulah dosen-dosen “senior” ini (jika itu memang ada!). Kebijakan dari DIKTI yang mewajibkan setiap jurnal yang diterbitkan bisa ditelusuri secara online keberadaannya oleh siapa saja, merupakan langkah maju yang efektif untuk mencegah terjadinya modus pertama, kedua dan ketiga di atas.

Bagi diri saya sendiri sebagai dosen, Insya Allah, lebih baik hanya menjadi dosen sederhana yang biasa-biasa saja seperti ini, sampai nanti pensiun (dan tidak usah naik pangkat saja), daripada menjadi seorang Profesor yang Terhormat akan tetapi dilakukan dengan cara-cara “busuk”. Buat apa anda memiliki status sosial dan status Ke-Ilmuwan yang tinggi jika dicapai dengan cara-cara yang tidak terhormat? Apakah untuk hal ini pun kita tanpa sadar juga telah menerapkan filsafatnya Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara (proses) untuk mencapai suatu tujuan (meskipun tujuan itu mulia sekalipun..) ?

================

(Penulis: Rendra Trisyanto Surya, Dosen dengan pangkat akademis terakhir "Lektor Kepala", saat ini tinggal di Cimahi, di sebuah kota kecil sederhana di pinggir kota Bandung)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H